Por eso aprendo y dicto mi lección de optimismo y ocupo mi lugar en la esperanza.

Mario Benedetti

El extractivismo patriarcal como matriz estructural de dominación en Nuestra América

La creciente complejidad que los espacios urbanos han adquirido respecto a la organización de la vida social y económica globalizada han hecho de las ciudades espacios por excelencia para la concentración de prácticas y miradas respecto a la cuestión ambiental y los géneros. Este protagonismo posiciona en los márgenes materiales simbólicos y formas de vida que demandan la mirada de las disciplinas sociales. Si bien existe una amplia trayectoria de trabajo y producción teórica respecto a la vida campesina, me propongo aquí favorecer reflexiones respecto a ello, recuperando la experiencia de las mujeres rurales y originarias en Nuestra América.

Aclaro que a lo largo de este escrito aludiré especialmente a las mujeres por tratarse de las sujetas con las cuales he desarrollado mi práctica profesional, con el anhelo de incorporar en los próximos debates teóricos, políticos y éticos las experiencias de personas no binaries, sexo-disidentes y las diversas expresiones (no)genéricas respecto a los temas que aquí nos convocan.

Existe respecto a “lo ambiental” y los géneros una matriz de opresión común que radica en la articulación del colonialismo, el capitalismo y, fundamentalmente, el patriarcado. Cada una de estas vertientes explicativas –que no son formas puras de análisis, sino que se entrelazan y se actualizan entre sí- adquieren particularidades según hablemos de una o la otra, pero mantienen entre sí un denominador común: el extractivismo. Si bien sobre este concepto existe gran cantidad de bibliografía, Svampa (2019:16) aporta lo siguiente:

Para el economista ecuatoriano Alberto Acosta, ‘el extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace 500 años’ y determinada desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente (Acosta 2012). En esa línea, como afirma el argentino Horacio Machado Araoz, el extractivismo no es una fase más del capitalismo ni un problema de ciertas economías subdesarrolladas, sino que constituye ‘un rasgo estructural del capitalismo como economía-mundo’, ’producto histórico-geopolítico de la diferenciación-jerarquización originaria entre territorios coloniales y metrópolis imperiales; los unos pensados como meros espacios de saqueo y expolio para el aprovisionamiento de los otros´ (Machado Araoz 2013).

Esta lógica extractivista precisa, entonces, jerarquizar quiénes ejercerán dominación, quiénes serán dominados y qué capital configurará el juego en dicho orden (Bourdieu, 1991). En esta cadena de razonamiento, esa jerarquización se daría según diversas oposiciones: generación (relación adulte/niñe), clase social (rico/pobre), racialización (centro-periferia) y fundamentalmente, géneros (cisheteronormado: masculino/femenino). Sobre la base de estas asignaciones binarias, las de géneros predominan como formas de estructuración de la percepción y organización concreta de la vida social general, tanto simbólica como materialmente.

Estas relaciones sociales intergenéricas atribuyen la condición femenina a aquello inferiorizado, dominable, expropiable, y masculina a aquello superiorizado, dominante, expropiador, configurando desde allí un orden social masculino. El mismo, está tan profundamente arraigado que no requiere justificación: se impone como auto-evidente y es considerado como «natural» gracias al acuerdo «casi perfecto e inmediato» que obtiene de estructuras sociales y de estructuras cognitivas inscritas en los cuerpos y en las mentes (Bourdieu, 1991).

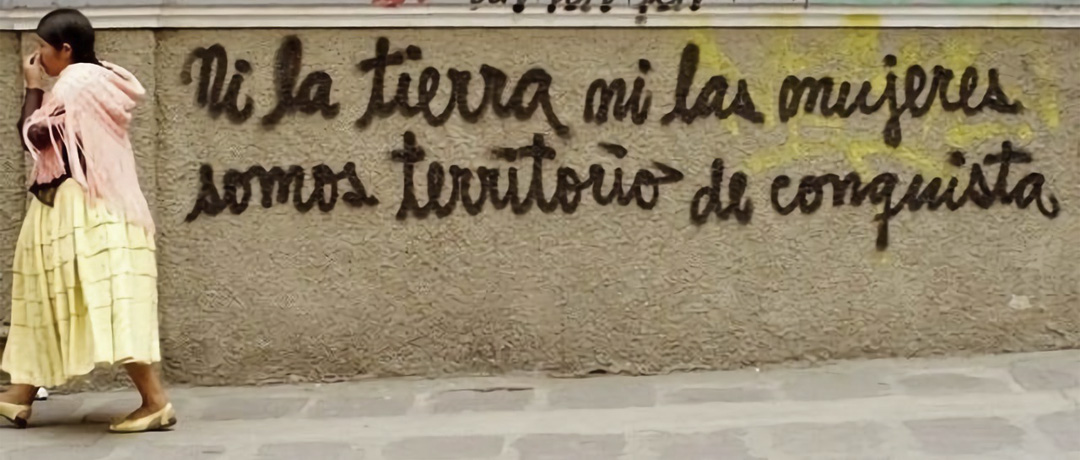

En tanto que los territorios y las formas en las que habitamos los mismos se encuentran atravesados por las relaciones intergenéricas, estamos en condiciones de afirmar que la dominación del territorio-cuerpo feminizado y del territorio-tierra constituyen las dos máximas del extractivismo, fundamentalmente desde su constitución patriarcal. En este contexto, las mujeres y los territorios devienen en corporalizaciones sobre las que se dirimen disputas de sentidos y relaciones de poder: a la vez que encarnan en sí el extractivismo, encierran también el potencial para su transformación.

![]()

Las mujeres y los territorios devienen en corporalizaciones sobre las que se dirimen disputas de sentidos y poder: encarnan el extractivismo y encierran también el potencial para su transformación.

Para el caso de comunidades rurales y originarias no se trata de un análisis teórico y metafórico sobre lo territorial, lo ambiental y las mujeres, sino que estas condiciones atraviesan objetivamente las formas en las que se organiza socialmente la vida cotidiana campesina. Reconocer entonces que, si bien se sitúan desde nociones diferenciadas de comunalidad y de vinculación con la naturaleza, se ven atravesadas igualmente por tradiciones de dominación patriarcal [1].

En relación a ello, y de cualquier cultura se trate, Alda Facio y Lorena Fries (1999) identifican cuatro rasgos comunes en toda ideología patriarcal que da sustento a las prácticas de dominación masculina: una ideología y su expresión en el lenguaje que explícitamente devalúa a las mujeres; significados negativos atribuidos a las mujeres y sus actividades; estructuras que excluyen a las mujeres de la participación; y por último, el pensamiento dicotómico, jerarquizado y sexualizado que lo divide todo en aspectos atinentes a la naturaleza o la cultura. Este pensamiento sitúa lo masculino bajo la categoría “cultura” y lo femenino bajo la categoría “naturaleza”. De este modo, se justifica la subordinación de las mujeres en función de sus pretendidas asignaciones naturales, como también aquello relacionado con ella (ergo, la naturaleza misma).

En continuidad con lo planteado, tomaré los aportes de la investigadora Lorena Cabnal [2] (2015), quien afirma que si bien la colonización profundizó las condiciones de explotación de los cuerpos feminizados, especialmente de las mujeres, el patriarcado como forma de construcción sistémica se encontraba presente en las comunidades originarias, llamando al mismo “patriarcado ancestral originario”. Por su parte, Julieta Paredes y Adriana Guzmán (2015) acuñan lo que denominan como “entronque patriarcal”, remitiendo al enlazamiento de dos formas semi-diferenciadas de opresión hacia la mujer, que se actualiza a razón del colonialismo y complejiza en adelante las diversas formas de dominación estructural hacia las mujeres y los territorios.

El feminismo popular comunitario incorpora la territorialidad como dimensión en los procesos de lucha política anti-patriarcal y anti-extractivista, mirando simultáneamente las contradicciones de clase y de género para avanzar en su superación revolucionaria. Si tenemos en cuenta que el acceso a la tierra es uno de los problemas más graves que enfrentan las mujeres rurales en América Latina y en el mundo, y es a su vez manifestación de muchos otros problemas sociales invisibilizados, la vinculación entre el territorio-cuerpo [3] y el territorio- tierra comienzan a arrojar luz sobre los atravesamientos que géneros, ambiente y ruralidad enlazan entre sí.

Esto ha traído implicancias concretas al desarrollo de los sistemas de vida cuyo sostenimiento históricamente ha recaído en las mujeres, tanto material como simbólicamente. Si bien existen una amplia cantidad de registros y estudios respecto a la situación de las mujeres rurales y las condiciones de acceso y trabajo de la tierra [4], éstos no dan cuenta de las múltiples invisibilizaciones que las mismas atraviesan.

En el caso de las mujeres rurales, cuando hablamos de trabajo invisible, nos referimos al consabido trabajo doméstico no remunerado, pero también a lo que podría ser considerado como trabajo productivo estricto que no se registra en las rentas nacionales porque se considera como una extensión de las tareas de reproducción biológica y de la reproducción de la fuerza de trabajo. El cuidado de las huertas, de los animales, de las semillas, la recolección de frutos, la búsqueda del agua, se vuelven parte de las tareas no remuneradas y consideradas como no productivas, aunque provean de alimento, hagan a las condiciones de sobrevivencia de millones de personas en el mundo y generen instancias de cuidado de los bienes comunes (Korol, 2016).

Como se puede observar, la lógica campesina y ancestral originaria no se encuentra escindida de las condiciones de explotación y dominancia, en donde la división sexual (que también es social) opera sobre las mujeres que, por cierto, son quienes de manera cotidiana defienden los territorios del extractivismo capitalista y colonial. Son las mujeres quienes destinan mayor cantidad de horas a las tareas comunitarias, a las tareas de subsistencia y a la tarea de protección ambiental.

Al respecto, Lorena Cabnal (2015) advierte que la recuperación de las memorias ancestrales por parte de las mujeres originarias organizadas (muchas de ellas dedicadas a la agricultura de subsistencia), es lo que ha permitido en nuestra región el desarrollo de disputas respecto a las violencias que históricamente las han atravesado. La memoria de las mujeres, afirma, ha sido el antídoto contra la “masculinización del discurso del buen vivir” [5] y ha permitido por esa vía articular luchas para defender territorios y bienes comunes desde perspectivas colectivistas, organizadas fundamentalmente por mujeres.

Al mismo tiempo, la dimensión de disputa y la escalada de conflicto introducida por la nueva dinámica de acumulación del capital basada en la presión sobre los bienes naturales, las tierras y los territorios, fueron generando enfrentamientos entre, “por un lado, organizaciones campesino- indígenas, movimientos socioterritoriales, colectivos ambientales, y, por otro lado, gobiernos y grandes corporaciones económicas, lo cual abarcó no solo a los regímenes conservadores y neoliberales, sino también a aquellos progresistas, que tantas expectativas políticas habían despertado” (Svampa, 2019: 13).

En este contexto, el Observatorio de Justicia Ambiental (2019) sostiene que son las mujeres, especialmente las defensoras ambientales [6] , las más vulnerables frente a estas problemáticas y las que arriesgan sus vidas en estas luchas, tanto en los espacios socio-familiares, comunitarios, organizacionales, como a nivel de espacio social general. Dichas mujeres sufren a diario amenazas e intimidaciones directamente ligadas a su trabajo para garantizar el acceso y gobernanza de bienes naturales, principalmente en relación a la resiliencia climática, la seguridad alimentaria, el aprovisionamiento de agua y el acceso a la tierra (Observatorio de Justicia Ambiental, 2019). Son, a su vez, quienes protagónicamente realizan prácticas de cuidado respecto a las consecuencias ambientales corporalizadas.

Claudia Korol (2020), aludiendo a las coyunturas actuales en donde vemos cotidianamente una escalada en el aumento de femicidios, transfemicios y terricidios, afirma que las defensoras ambientales se enfrentan a su vez, a “femicidios empresariales” y “femicidios territoriales”, aludiendo justamente a aquellos cometidos por el orden patriarcal, despersonalizado, sin rostro humano, “sin un hombre femicida”; es el femicidio cometido por parte de organismos y corporaciones que encarnan la violencia sistemática y estructural que las mujeres experimentamos, tanto en la defensa del territorio-cuerpo como del territorio-tierra.

Hoy sufrimos un fuerte proceso de concentración de la tierra y neo-extractivismo (Svampa, 2019), en donde el acaparamiento y privatización de bienes naturales comunes se volvió un fenómeno frecuente en el continente. Grandes empresas transnacionales, sociedades anónimas, fondos especulativos e inversionistas individuales han venido apropiándose de importantes extensiones de tierras, amenazando la producción alimentaria y la cultura campesina. Esta situación conlleva a fuertes expulsiones y desplazamientos de los pobladores rurales, una fuerte migración de la juventud y los hombres, dejando en las mujeres la mayor responsabilidad de la reproducción y sostenimiento de la producción y los sistemas alimentarios. El campo se ha feminizado.

Lo planteado hasta aquí pone de manifiesto cómo se reflejan implícita o explícitamente en toda representación social y práctica política las desigualdades de géneros. El campo de “lo ambiental”, su manifestación problemática y las respuestas construidas frente a ello, se encuentra generizado, en otras palabras, se ve atravesado por las dinámicas que dan cuenta de las desigualdades estructurales y tiende a reproducirlas (como también a resistirlas).

La construcción de saberes y prácticas frente a la organización de la esperanza

Entender las perspectivas de géneros y ambiente formando parte de estas matrices culturales y sociales comunes permite también comprender cómo construimos (si es que lo hacemos) desde nuestras prácticas profesionales relaciones interseccionales y transeccionales entre las demandas que recibimos y su pertinente atención. No se intentaría poner a competir la expresión de las necesidades, como si fuera preciso optar por atender solamente alguna de ellas (Figueroa, 2011). Más bien, sería preciso problematizar si la consolidación del ejercicio de los derechos de una de las partes podría beneficiar a la otra o al contrario, si esto le llega a entorpecer lo que a cada quien le corresponde, asumiendo algunas diferencias, pero poniendo el análisis en elementos comunes.

Acuñar una perspectiva socio-ambiental requerirá (re)pensar las narrativas producidas y reproducidas en materia ambiental desde las perspectivas dominantes, y decodificarlas (redefinirlas quizá) ahora a la luz de los estudios de géneros feministas decoloniales. En ese sentido, el feminismo opera como movimiento social y corpus teórico con capacidad subjetivante, como también deviene en instrumento político capaz de instalar -desde las nuevas miradas posibles- en el ámbito público y la agenda gubernamental las problemáticas ambientales para la construcción de políticas públicas en una nueva dirección.

Este punto es particularmente relevante para aquellas disciplinas y profesiones que desarrollan estrategias de intervención junto a poblaciones de mujeres campesinas y originarias, las cuales históricamente para devenir en sujetas de políticas públicas se han encontrado supeditadas a la pertenencia o no a un Estado-Nación; por ello, debemos problematizar y pluralizar el concepto de ciudadanía desde el que nos posicionamos. El mismo, tanto en su origen como actualmente, es de tipo restrictivo ya que la inclusión a dicha categoría no se encuentra determinada por la condición de persona sino por el carácter normativo jurídico (Britos, 2003). A lo largo del proceso de incorporación de las mujeres como ciudadanas, que no ha sido producto de una concesión del estado sino de luchas y negociaciones, se configuró una ciudadanía paradojal, en tanto que propició una distancia entre el acceso formal y el acceso real respecto a los derechos.

Por esta razón, todo intento por “empoderar” a las mujeres campesinas y originarias sin la consideración de sus particulares trayectorias, saberes, experiencias, incorporando en las organizaciones públicas, sociales, empresariales una “perspectiva de género” de corte occidentalista y hegemónico, no sólo está condenada a fracasar, sino que además está destinado a tener un efecto mistificador al permitirles a estas agencias cooptar las luchas que realizan las mujeres contra la agenda neoliberal y a favor de la construcción de una opción no capitalista (Federici en Korol, 2016).

Sin embargo, conscientes de los obstáculos que deben enfrentar para acceder a sus derechos y, por ende, garantizar su subsistencia, las mujeres defensoras ambientales vienen manifestando su compromiso de consolidar alianzas que conduzcan a su reconocimiento, articulando sus propios saberes, identidades, intereses y necesidades. Las mujeres campesinas demandan al Estado, pero construyen su autonomía desde los feminismos negros, campesinos, originarios. Organizan su proyecto para y desde la esperanza (Cabnal, 2019).

Si bien existen complicidades y pactos patriarcales al interior de los movimientos sociales ambientales y tiene lugar la predominancia en la toma de posición y de decisión por parte de hombres cishétero, acompañar a estas mujeres constituye una estrategia que permite sistematizar, capitalizar y compartir sus aprendizajes y desafíos. A su vez, las disciplinas sociales tenemos los recursos epistémicos, políticos y éticos para favorecer procesos participativos que desarrollen estrategias de incidencia en políticas públicas, en la generación de alianzas y redes. El objetivo es contribuir así en las luchas y acciones que permitan a las mujeres no sólo acceder a los bienes comunes naturales sino también al respeto a su condición como sujetas de derechos.

![]()

El objetivo es contribuir en luchas y acciones que permitan a las mujeres no sólo acceder a los bienes comunes naturales sino también al respeto a su condición como sujetas de derechos.

Por esta razón, discutir el acceso a la tierra de las mujeres no es sólo un debate en términos de derechos económicos, sino en términos políticos, culturales y también ambientales. Modificar esta situación exige, junto a políticas públicas claras, sociales y económicas, que en cada instancia de intervención recuperemos las voces de los movimientos campesinos y populares, y especialmente desde las corrientes del feminismo comunitario, indígena, campesino y popular.

Partiendo de lo anterior, debemos abonar el encuentro con diversas trayectorias, disciplinas, lógicas de pensamiento y acción. Debemos estar vigilantes a la colonialidad del saber que se encuentra presente y vigente no sólo en las prácticas científicas, sino también atravesando las representaciones sociales a partir de las cuales como agentes tomamos acción, visión y división del mundo que nos rodea. Desde allí, la producción y reproducción de formas de conocimiento con pretensión de universalidad requieren no sólo revisión, sino capacidad propositiva y de acción cuyo horizonte se encuentre en las emancipaciones múltiples de los pueblos y las comunidades de nuestra región. Emancipación que involucre la dimensión del deseo, la ensoñación y la capacidad de pregunta.

Lorena Cabnal (2019) sostiene que no existe “un” buen vivir, sino, en todo caso, “buenos vivires”. Ella relata, también, que para las feministas comunitarias originarias de Guatemala se llama “vivir en plenitud”. Para ellas, las emancipaciones que estamos llamades a acompañar y co-construir son plurales, porque al liberar el territorio-cuerpo, se libera el territorio-tierra, pues estos son inescindibles. Y es en esa trama compartida, comunitaria, que nos podremos encontrar con la “energía vital en la red de la vida”. Se trata de que entren en conversación la diversidad de mundos en los que nos insertamos y en los que activamente contribuimos para sostener y transformar.

Tanto los cuerpos feminizados como el cuerpo naturaleza/tierra han sufrido procesos de control, expoliación, desigualdades y obstáculos en el pleno desarrollo de sus condiciones; pero, de igual modo, han sido disparadores capaces de problematizar procesos de opresión (propios y de otros actores sociales y políticos) y han manifestado la necesidad de reflexionar sobre nuestras reflexiones. Apuesto entonces a un campo de ejercicio profesional que recupere, proponga y favorezca prácticas y saberes desde diversas trayectorias: feminista, ambiental, decolonial, contra-hegemónica y pluriversal.

Para finalizar, hago propias las palabras de la Intervención de Ana Quiroga (S/d: 12) en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo:

El escepticismo y la desesperanza son hoy una enorme fuente de sufrimiento para millones de personas en el mundo. Pero son también, básicamente, una estrategia de poder. Una estrategia de parálisis y desencanto (…) Los que hoy se movilizan, social y políticamente, están indignados, pero luchan por la dignidad. ¿Están desesperados? Creo que no. Se ha agotado su paciencia (…) Son los que hoy desarrollan la capacidad para la rebeldía, que incluye un proyecto, que no es un movimiento a ciegas (…) Esa capacidad de rebeldía es necesaria ante un destino que quiere imponérsenos como irreversible, en tanto se sostiene el mito de que éste es el único orden posible, el único mundo posible. Me refiero a los que hoy, en un sistema de opresión, luchan desde la dignidad, y vislumbran esperanzas aun en el dolor. Luchan desde la dignidad, no sólo por la dignidad; y desde una forma de esperanza que, como diría Freire, no es pura espera. Es esperanza que tiene que planificarse en un proyecto.

Que sea este un intento de adentrarnos curiosamente en los acuerdos epistémicos que dan sustento a nuestra praxis y que requieren, a la luz del contexto actual, la saludable práctica del cuestionamiento crítico. Espero entonces, que al final de estas líneas, juntes le demos la bienvenida a la incomodidad que alumbra, que cuestiona y que moviliza co-construcciones, pero fundamentalmente, que reconozca la esperanza como una necesidad ontológica de los pueblos.

Notas al pie

[1] Aunque tendamos a asumir que el patriarcado se da a partir de la instauración de procesos colonizadores y el desarrollo capitalista, debemos revisar las construcciones disciplinares que invisibilizan la historia de las mujeres de Nuestra América previa a la colonización o, caso contrario, mistifican e idealizan los saberes ancestrales.

[2] Integrante de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial desde Iximulew, en Guatemala. Educadora Maya-Xinka. Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán.

[3] Por corporalidades no aludo estrictamente a la corporalidad humana, sino al soporte material que habilita la continuidad de los sistemas de vida, sea éste el del animal humano, no humano, vegetal, microbiológico o mineral.

[4] Actualmente se calcula que existen en el mundo 1.600 millones de mujeres campesinas (más de la cuarta parte de la población), pero sólo el 2% de la tierra es propiedad de ellas y reciben únicamente el 1% de todo el crédito para la agricultura (Korol, 2016), dentro de ese porcentaje millones de estas mujeres están sujetas – en la mayoría de los casos – a una doble o a veces triple discriminación, por el hecho de ser mujeres, pobres e indígenas (Paredes, 2014).

[5] Con ello refiere a que si bien se trata de una cosmogonía ancestral milenaria, en la actualidad ha tomado fuerza como discurso y práctica, siendo enunciada desde referentes originarios masculinos e invisibilizando los aportes de las mujeres feministas comunitarias.

[6] Las defensoras ambientales son mujeres que ejercen sus derechos humanos (como la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de participar en la toma de decisiones) con el fin de proteger el ambiente. Son mujeres defensoras ambientales” y también “defensoras de los derechos humanos”, que ponen el cuerpo para resistir por los territorios y sus bienes naturales.

Bibliografía

Aguayo, F. y Sadler, M. (2011) “Masculinidades y políticas públicas. Involucrando hombres en la equidad de género”. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Antropología.

Aquín, N. (…). La relación sujeto-objeto en Trabajo Social. Una resignificación posible. Extraído de apunte de la cátedra de Teoría de la Intervención. Año 2008. Escuela de Trabajo Social. UNC. Córdoba, Argentina.

Bourdieu, P.

(1991). El sentido práctico. Madrid, España: Editorial Taurus.

(1998) La dominación masculina. París, Francia: Editorial Taurus.

(2004). Cosas Dichas. España, Barcelona: Editorial Gedisa.

Britos, N. (2003). La trayectoria de la ciudadanía en Argentina. Derechos humanos y ciudadanía, en Aquín, N. (comp.) Ensayos sobre ciudadanía. Reflexiones sobre el Trabajo Social. Buenos Aires, Argentina: Espacio Editorial

Cabnal, L.

(2015) “Feminismo comunitario, una propuesta epistémica, espiritual y política para aportar en la construcción plural de un mundo nuevo” Ciclo sobre Género y Desarrollo: “Voces feministas desde el Sur”. CICODE, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Universidad de Granada- Facultad de Ciencias del Trabajo.

(2019) Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial desde Iximulew (Guatemala). III Seminario Taller Mujeres y Ciudades- Injusticias Territoriales. Ciscsa Ciudades Feministas. Argentina

Cutillas Orgilés, E. (2010) Geografía de Género. Los estudios de género en Geografía: evolución, temas de interés y significado. Geografía Social y del Bienestar.

De Barbieri, T. (1996) ―Certezas y Malos Entendidos sobre la Categoría de Género‖, en Estudios Básicos de Derechos Humanos, Guzmán y Pacheco (comps.). San José, Costa Rica: IIDH.

Facio, A. y Fries, L. (1999) Feminismo, género y patriarcado. Santiago de Chile, Chile: Editorial LOM.

Figueroa Perea, J. (…) Algunas reflexiones sobre el estudio de los varones desde el feminismo y los derechos humanos. México, México: UNAM.

Follari, R. (2000) Epistemología y Sociedad. Acerca del debate contemporáneo. Serie Estudios Sociales. Homo Sapiens. Argentina.

Guzmán A. y Paredes J. (2014) Feminismo Comunitario como Herramienta de Lucha. México. Entrevista recuperada de: https://www.youtube.com/watch?v=C6l2BnFCsyk&list=PLx-4p3fkezj_yU1FiIhf4tL7V8sj8f-60&index=4&t=29s

Hintze, S. (1989): Estrategias Alimentarias de Sobrevivencia. Buenos Aires, Argentina: Centro Editor de América Latina.

Iamamoto, M. (1997) El servicio social en la contemporaneidad. La práctica como trabajo y la inserción del Asistente Social en los procesos de trabajo. Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social.

Korol, C.

(2016) “Somos tierra, semilla, rebeldía. Mujeres, tierra y territorio en América Latina”. coedición de GRAIN, Acción por la Biodiversidad y América Libre.

(2020) “Los desafíos de los feminismos populares latinoamericanos”. Grupo CLACSO y ULEU. Extensión Crítica: Teoría y Prácticas en América Latina y el Caribe. Cátedra Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario. Argentina.

Lagarde, M. (1996) Género y feminismo, desarrollo humano y democracia. Madrid, España: Editorial horas y Horas.

Observatorio de Justicia Ambiental (2019) Boletín Nº/ Programa Defensoras Ambientales -Fundación Plurales en coordinación con el Fondo de Mujeres del Sur y CCIMCAT. Argentina, Bolivia y Paraguay.

Quiroga, A. (S/D) Pichon Riviére y Paulo Freire. Intervención en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.

Svampa, M. (2019) “Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias”. CALAS Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales. FLACSO Ecuador.

Fotos y videos de sitios públicos de internet.

![]() 18 de enero de 2023

18 de enero de 2023

Andrea Pesci

Andrea Pesci es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Coordinadora de la Comisión de Ambiente y Sociedad del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba. Investigadora adscripta en el proyecto de investigación Epistemologías, teorías y prácticas feministas por la descolonización del conocimiento social hegemónico (UNC) e Investigadora del Equipo Internacional El Telar: Comunidad Feminista de Pensamiento Latinoamericano (UNC- CIECS/CONICET). Durante varios años estuvo abocada a la intervención profesional rural con mujeres campesinas y originarias de la provincia de Catamarca nucleadas en organizaciones comunitarias populares de defensoras ambientales por el derecho al acceso al agua y la tierra. Actualmente, se desempeña en los campos salud popular y comunitaria, educación, discapacidad, y coordina una mesa de géneros, diversidad y violencia de manera territorial. Es vegana antiespecista y militante transfeminista.