He sufrido depresión de forma intermitente desde que era adolescente. Algunos de los episodios han sido muy debilitantes: autolesiones, reclusión (me pasaba meses enteros en mi habitación y sólo salía para reportarme como desempleado o comprar la mínima cantidad de comida que consumía) y temporadas en centros psiquiátricos. No diría que me he recuperado de la enfermedad, pero me complace decir que tanto la incidencia como la gravedad de los episodios depresivos han disminuido mucho en los últimos años. En parte, esto es consecuencia de los cambios en mi situación vital, pero también tiene que ver con haber llegado a una comprensión diferente de mi depresión y de lo que la causaba. Expongo mis propias experiencias de angustia mental no porque crea que tengan algo de especial o único, sino para apoyar la afirmación de que muchas formas de depresión se entienden mejor -y se combaten mejor- a través de marcos impersonales y políticos antes que individuales y «psicológicos».

Escribir sobre la propia depresión es difícil. La depresión está en parte constituida por una voz «interior» despectiva que te acusa de autoindulgencia -no estás deprimido, sólo te compadecés de vos mismo, reaccioná- y es habitual que esta voz se dispare al hacer pública la enfermedad. Por supuesto, esta voz no es una voz «interior» en absoluto: es la expresión interiorizada de fuerzas sociales reales, algunas de las cuales tienen un gran interés en negar cualquier conexión entre la depresión y la política.

Una de las tácticas más exitosas de la clase dominante es la responsabilización: cada miembro de la clase subordinada es alentado a sentir que su pobreza, falta de oportunidades o desempleo es culpa suya y sólo suya.

Mi depresión siempre estuvo ligada a la convicción de que, literalmente, no servía para nada. Pasé la mayor parte de mi vida, hasta los treinta años, creyendo que nunca trabajaría. Entre los veinte y los treinta alterné estudios de posgrado, periodos de desempleo y trabajos temporales. En cada uno de estos momentos, sentí que de verdad estaba fuera de lugar: en los estudios de posgrado, porque era un diletante que de alguna manera había fingido su carrera, no un verdadero erudito; en el desempleo, porque no estaba realmente desempleado, como los que buscaban trabajo de modo honesto, sino que era un vago; y en empleos temporales, porque me sentía incompetente y, en cualquier caso, no encajaba en esas tareas de oficina o de fábrica, no porque fuera «demasiado bueno» para ellas, sino -muy al contrario- porque estaba sobre-educado y resultaba un inútil, ocupando el puesto de alguien que lo necesitaba y lo merecía más que yo. Incluso cuando estaba en un hospital psiquiátrico, sentía que no estaba deprimido, sino que sólo simulaba la enfermedad para evitar el trabajo o, en la lógica infernalmente paradójica de la depresión, la simulaba para ocultar que no era capaz de trabajar y que no había lugar para mí en la sociedad.

Cuando por fin conseguí un puesto como profesor en un centro de educación superior, me sentí eufórico durante un tiempo, aunque por su propia naturaleza esta euforia demostraba que no me había sacudido los sentimientos de inutilidad que pronto me llevarían a nuevos períodos de depresión. Me faltaba la serena confianza de quien ha nacido para ese rol. Era evidente que, en algún nivel no muy profundo, seguía sin creer que yo fuera el tipo de persona que podía hacer un trabajo como el de enseñar. Pero, ¿de dónde venía esta creencia? La corriente de pensamiento dominante en psiquiatría sitúa el origen de estas «creencias» en el mal funcionamiento de la química cerebral, que debe corregirse con fármacos; el psicoanálisis y las formas de terapia influidas por él buscan las raíces de la angustia mental en los antecedentes familiares, mientras que la terapia cognitivo-conductual está menos interesada en localizar el origen de las creencias negativas que en sustituirlas por un conjunto de historias positivas. No es que estos modelos sean totalmente falsos, es que pasan por alto -y deben pasar por alto- la causa más probable de esos sentimientos de inferioridad: el poder social. La forma de poder social que más me afectó fue el poder de clase, aunque, por supuesto, el género, la raza y otras formas de opresión producen el mismo sentimiento de inferioridad ontológica, que se expresa con exactitud en el pensamiento que he articulado antes: que uno no es el tipo de persona que puede desempeñar funciones destinadas al grupo dominante.

A instancias de uno de los lectores de mi libro Realismo capitalista, empecé a investigar la obra de David Smail. Smail -también un terapeuta, pero uno que sitúa la cuestión del poder en el centro de su práctica- confirmó las hipótesis sobre la depresión que yo venía sopesando. En su crucial libro Los orígenes de la infelicidad, Smail describe cómo las marcas de clase están diseñadas para ser indelebles. Para aquellos a los que desde su nacimiento se les enseña a considerarse inferiores, la adquisición de títulos o riqueza rara vez será suficiente para borrar -ni en su propia mente ni en la de los demás- la sensación primordial de inutilidad que se les señala tan pronto en la vida. Quien sale de la esfera social que «se supone» que debe ocupar corre siempre el riesgo de verse invadido por sentimientos de vértigo, pánico y horror: “aislado, incomunicado, rodeado de un espacio hostil, te encontrás de repente sin conexiones, sin estabilidad; una irrealidad vertiginosa y enfermiza se apodera de vos; te sentís amenazado por una pérdida total de identidad, una sensación de fraude absoluto; no tenés derecho a estar acá, ahora, habitando este cuerpo, vestido de esta manera; no sos nada, y «nada» es literalmente en lo que sentís que estás a punto de convertirte».

Desde hace algún tiempo, una de las tácticas más exitosas de la clase dominante es la responsabilización. Cada miembro de la clase subordinada es alentado a sentir que su pobreza, falta de oportunidades o desempleo es culpa suya y sólo suya. Los individuos se culparán a sí mismos más que a las estructuras sociales que, en cualquier caso, se les ha inducido a creer que en verdad no existen (son sólo excusas invocadas por los débiles). Lo que Smail denomina «voluntarismo mágico» -la creencia de que cada individuo tiene el poder de convertirse en lo que quiera ser- es la ideología dominante y la religión no oficial de la sociedad capitalista contemporánea, impulsada tanto por los «expertos» de los medios y los gurús empresariales como por los políticos. El voluntarismo mágico es a la vez un efecto y una causa del actual nivel, históricamente bajo, de conciencia de clase. Es la otra cara de la depresión, cuya convicción subyacente es que todos somos los únicos responsables de nuestra propia miseria y, por tanto, nos la merecemos. A quienes han estado por largo tiempo desempleados en el Reino Unido se les impone ahora un doble y cruel discurso: a una población a la que durante toda su vida se le ha transmitido el mensaje de que no sirve para nada, se le dice a la vez que puede hacer todo lo que se proponga.

El voluntarismo mágico es a la vez efecto y causa del actual nivel, históricamente bajo, de conciencia de clase. Es la otra cara de la depresión, cuya convicción subyacente es que merecemos nuestra miseria.

Debemos entender la sumisión fatalista de la población del Reino Unido a la austeridad como la consecuencia de una depresión cultivada de forma deliberada. Esta depresión se manifiesta en la aceptación de que las cosas van a empeorar (para todos menos para una pequeña élite), que tenemos suerte de tener un trabajo (por lo que no debemos esperar que los salarios sigan el ritmo de la inflación), que no podemos permitirnos la provisión colectiva del estado del bienestar. La depresión colectiva es el resultado del proyecto de re-subordinación de la clase dominante. Desde hace tiempo aceptamos cada vez más la idea de que no somos personas capaces de actuar. No se trata de un fracaso de la voluntad, tampoco es cierto que un individuo deprimido pueda superarse «poniéndose las pilas». La reconstrucción de la conciencia de clase es una tarea formidable, que no puede lograrse recurriendo a soluciones prefabricadas, pero, a pesar de lo que nos diga nuestra depresión colectiva, puede hacerse. Inventar nuevas formas de participación política, revitalizar instituciones que se han vuelto decadentes, convertir la desafección privatizada en ira politizada: todo esto puede ocurrir. Y cuando ocurra, ¿quién sabe qué es lo posible?

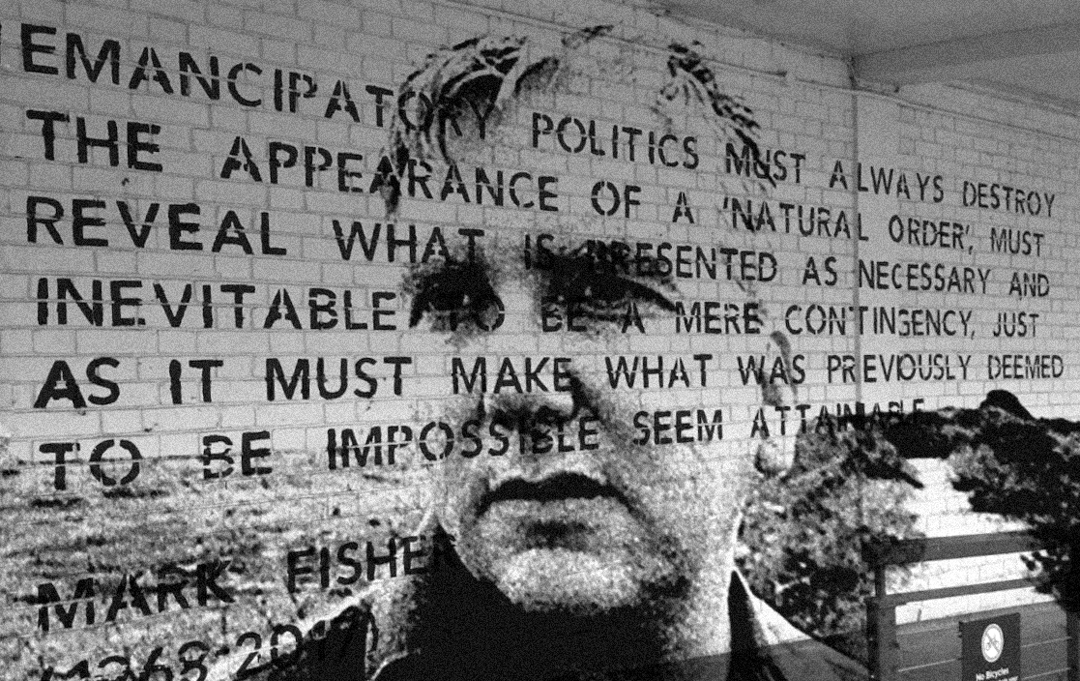

* Mark Fisher (1968-2017) se dio a conocer como crítico cultural a través de K-Punk, un blog pionero en internet. Allí escribía extensos artículos sobre música, filosofía contemporánea, análisis político, ciencia-ficción y cine. Más tarde empezó a publicar en revistas y diarios de prestigio como The Guardian, The Wire o Frieze. Es autor de libros como Realismo capitalista, publicado en castellano por Caja Negra, y Ghosts of my Life, una selección de ensayos sobre futuros imposibles, depresión y la percepción cultural de la memoria. Recientemente apareció, también por Caja Negra, el libro Deseo Postcapitalista, una recopilación de las últimas clases que dictó, poco antes de suicidarse, en la Universidad de Londres.

* Versión en castellano de Carina Sedevich. Texto original aquí.

Producción audiovisual de Carolina Ramírez – Secretaría de Comunicación Institucional de la UNVM.

![]() 13 de marzo de 2024

13 de marzo de 2024