A mi lector le doy la mano para que se encuentre en la gramilla, para que huela

a tierra recién arada, para que se emocione con el sol desapareciendo en el horizonte,

para que sienta el placer de mojarse los pies en la hierba húmeda, para que se diga a

sí mismo ¿hay algo más bello que el vuelo de las calandrias?

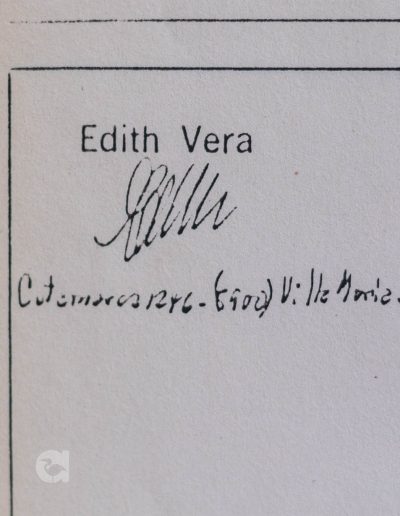

Edith Vera

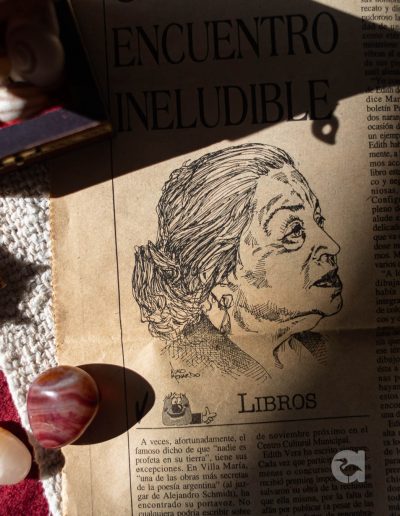

En agosto de 2025 se cumplen cien años del nacimiento de Edith Vera. Diversas instituciones, espacios de artes, escuelas, están organizando eventos que la celebran, que reconocen y difunden la obra y la vida de esta poeta y educadora extraordinaria.

Desde el Colectivo “Edith Vera” también estamos sumando algunas iniciativas, como grupo autoconvocado que desde hace más de un año se ha propuesto colaborar con las instituciones del medio, a la par de generar acciones de distinta índole.

Desde allí surgió la idea de hacer un libro que reuniera testimonios de personas que conocieron a Edith Vera, la gran mayoría de manera personal y algunos a través de su obra, al elegirla para trabajar en alguna investigación o propuesta artística.

Surgió la idea de hacer un libro que reuniera testimonios de personas que conocieron a Edith Vera, la gran mayoría de manera personal y algunos a través de su obra.

El título del libro es Me atravesaba un río. Testimonios, recuerdos, imágenes en torno a Edith Vera (Eduvim, 2025), y será presentado en breve, después de un extenso trabajo en ese ofrecer lazos para encontrar personas, conocernos, conversar, pedirles que escribieran sus recuerdos de Edith.

Todos lo hicieron desde la gratitud por haberla conocido, por haberla tenido como amiga, profesora, compañera de trabajo, familiar. Algunos, los más cercanos, hablaron también de sus momentos de impotencia y de dolor cuando los acontecimientos la sumían en la indignación. Sus períodos de silencio, su desánimo a veces. Fue resiliente, sin dudas, pero sobre todo profundamente humana.

El libro, en este sentido, no pretende construir la figura de una celebridad, aunque de alguna manera ella lo es. Sí resulta, sin embargo, que en su conjunto resalta aquello que de pocas personas puede decirse: Edith es inolvidable, tiene un hado, un aura mágica, una natural capacidad de seguir hechizándonos para volvernos un poco más sensibles, más abiertos a la belleza, más compasivos, más humildes.

Edith dejaba huella en quien la conocía, como un perfume que se queda después de un abrazo apretado. Y no es fácil decir «qué». Su manera de hablar, tal vez; su imagen, sus ojos negros intensos y dulcísimos a la vez, aunque quizás nada en particular, sino su estar en el mundo.

En el universo de los poetas, Edith es rara avis y a la vez, nada más inherente a la poesía que su propia vida. Me gusta pensarla de la mano de otras y otros poetas argentinos que, reunidos, imagino gozarían del silencio, del aroma de una ramita de cedrón en el hogar, de la palabra sencilla, las ocurrencias picantes y también del debate encendido, propio de personas con un profundo conocimiento cultural y vivencial.

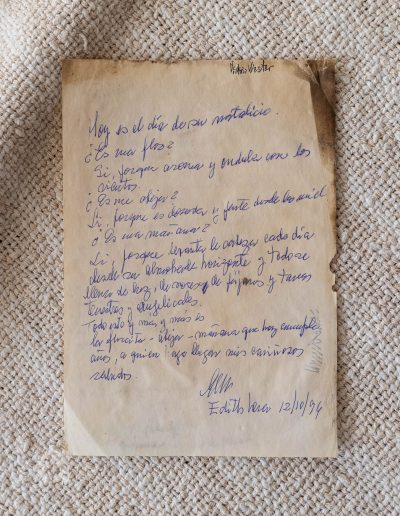

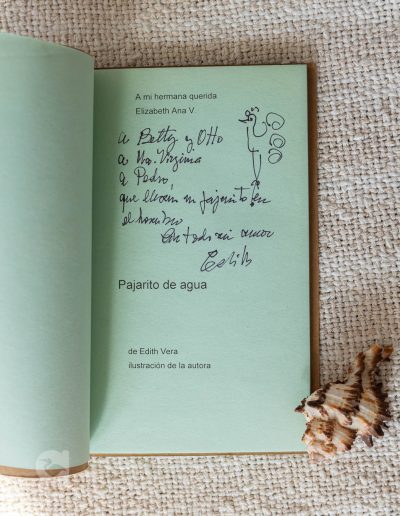

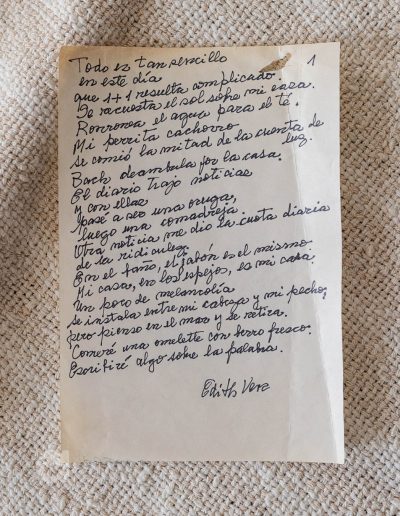

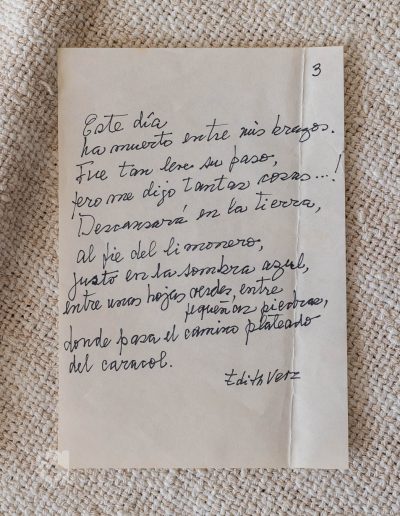

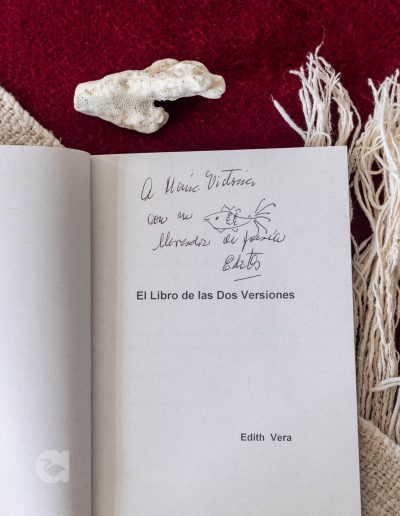

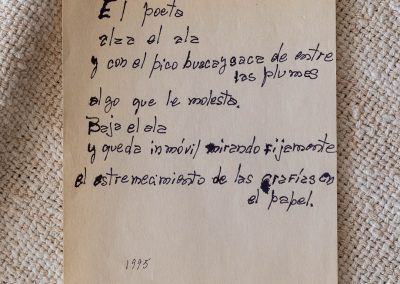

Como el poeta argentino Macedonio Fernández, Edith Vera rehuía publicar de manera convencional, a pesar, incluso -como ocurría con ambos-, de las insistentes rogativas de algunos amigos y hasta de personas enviadas oportunamente por las propias editoriales. Elegían los papeles sueltos.

De ambos se perdió, por ello mismo, parte de su obra, de su escritura. De Macedonio se dice que él mismo quemaba sus escritos de tanto en tanto; de Edith, quién sabe cuántos se carbonizaron en el incendio que se desató en su casa, poco después de que ella había pasado a vivir en una residencia para adultos mayores.

Y en ambos casos, seguramente, parte de esos papeles dados se perdieron sencillamente como se pierden siempre los papeles sueltos en todas las casas, en los bolsillos de los abrigos, entre las páginas de un libro.

Edith y Macedonio escribían como se anda por la vida, respirando, regando las plantas cada atardecer, dejando semillas y agua para los pájaros. Y estando con los amigos.

Edith y Macedonio eran maestros de la conversación. Cada uno a su manera, en su tiempo, en su contexto. De Fernández mucho se ha escrito, se ha contado. Las charlas en el bar del Once, los domingos por la mañana, de las cuales ha dicho Borges que escucharlo valía por la semana entera. Dicen que intervenía en la conversación como quien ofrece un matecito y aprovecha para decir, en un tono de voz limpio, calmo y sin estridencia, que Beethoven y Schumann incluían en sus obras los compases de la cultura popular, donde estaba el verdadero prodigio.

Tampoco Edith discutía o arengaba en sus conversaciones, ni en sus clases. Escuchaba y decía, de pronto, con voz suave y algo cantarina, que las uvas de marzo eran las más propicias para comer a la siesta, y que el poeta es una manzana partida en dos. Dice Aldo Parfeniuk de ella que el silencio emanaba de su sola presencia, “silencio que finalmente dejaba en pie unas poquitas palabras” (2023:69).

De Macedonio dijeron Scalabrini Ortiz y Leopoldo Marechal, entre otros, que fue el metafísico más importante de Buenos Aires, y su profeta.

De Edith Vera se han dicho muchas cosas. Todos quienes la conocieron recuerdan su naturaleza tranquila, serena, pero nunca impasible. Se reconoce su profusa inteligencia, su vasta cultura, su capacidad de reflexionar, de expresar sus ideas de las que jamás, en ninguna circunstancia, claudicó, ni aun sabiendo que se exponía al escarnio, como ocurrió. No separó el arte del pensamiento ni de la acción. En este sentido, es posible vislumbrar en ella una poética del pensar que incorpora la emoción como modo de conocer, como proponía Rodolfo Kusch: ser capaz de una mirada reversa, a diferencia del academicismo que le teme a lo bárbaro, a lo no racional (Torres Roggero, 2024).

Pensemos en otros poetas de su estirpe. Edith Vera tenía el garbo y la cultura de Juan Filloy, la ternura y la obstinación de Romilio Ribero, la mística y el desgarbo de Juan L. Ortiz. La persistencia de Glauce Baldovin, amiga de Romilio, que amaba escuchar a los jóvenes poetas y que reconocía como única culpa “la rebeldía ante una sociedad piramidal, cuadriculada, que no acepta en su rebaño oveja descarriada” (Gigena, 2016); que pasó por hospitales, gustaba ir a los bares y vivió atravesada por la belleza y por el dolor infinito. También Glauce publicó después de los sesenta años; antes copiaba a máquina y repartía entre sus amigos.

El propio Filloy escribió varios libros en los años 30 y se autoeditó distribuyendo de mano en mano; recién en los años 60 se lo editó en Buenos Aires.

Como Romilio, Edith se asentaba en sus raíces criollas y aborígenes, se reconocía inmersa en el paisaje local amalgamado a lo humano como un sentimiento, una manera vital de participar de la naturaleza. Se sabía una “oidora” del río, del crecer de la hierba, de los vientos y de las voces nativas. Quién podría, si no, escribir: Soy necesaria al ponerse el sol./ Porque ¿quién vigilaría las estrellas?,/ ¿quién miraría si cada trébol plegó sus hojas?,/ ¿quién apagaría los fuegos encendidos?,/ ¿acaso te preocuparía el ladrido lejano de algún perro solitario?/ Ya ves, ése es el momento de mis preocupaciones./ Y camino como si llevara atadas a la cintura/ las llaves de la noche.

Un conocido poema de Juanele bien podría estar en boca de nuestra poeta: De pronto sentí el río en mí,/ corría en mí/ con sus orillas trémulas de señas,/ con sus hondos reflejos apenas estrellados./ Corría el río en mí con sus ramajes./ Era yo un río en el anochecer,/ y suspiraban en mí los árboles,/ y el sendero y las hierbas se apagaban en mí./ Me atravesaba un río, me atravesaba un río!

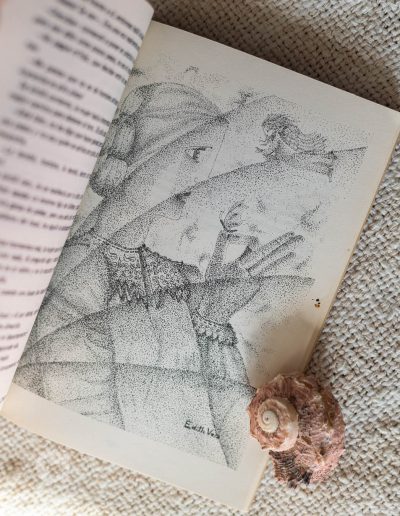

Nuestra tradición literaria abreva en grandes escritores, muchísimo más renombrados que Edith Vera e incluso que algunos de los demás que me he propuesto mencionar; más premiados, elogiados por la crítica, por la academia, por los lectores. Pero cada uno de los que he elegido tenía “algo” muy especial.

Y por eso me animo también a imaginar que integran, con algunos otros, la tripulación de la nave de los locos, de los diferentes, de los marginales. Cada uno/una ya es leyenda. Ello no significa que haya ganado el personaje sobre la «persona», sino más bien todo lo contrario: lo inexacto, lo controversial, lo anecdótico se vuelve su fuente misma, su caudal y su destino.

Resulta fascinante pensarlos sobre la misma barca; sobre todo imaginar cómo se habrían divertido, incluso mirándonos a nosotros intentar unas biografías, unos análisis de sus obras, unas interpretaciones a la luz de ciertos métodos y rigurosidades. La barca en el medio de la ciénaga que encontraron José Arcadio Buendía, Úrsula Iguarán y su comitiva cuando buscaban el mar. Un despropósito, un resquicio mágico, tan real como su irrealidad.

Como Macedonio, Edith tuvo un amor absoluto y quedó vacía, devastada con su ausencia. “La ausencia es una realidad material, como un pozo en el pasto”, dice Piglia al referirse a Elena, la amada esposa de Macedonio (2003:152).

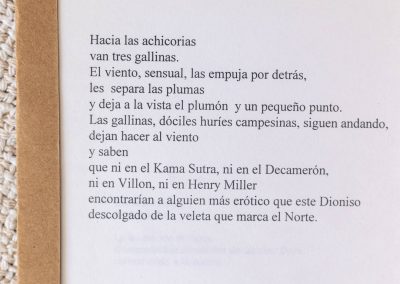

Como Filloy, fue una escritora replegada, «escondida», que permaneció en su ciudad provinciana. También como Juan Filloy, conocía y usaba el lenguaje coloquial y se interesaba por las voces de uso popular, de las que se sentía parte aun siendo una persona erudita. Se manejaron ambos con total libertad de expresión, contra la pacatería social en general y literaria en particular. En Edith: basta ver las publicaciones en el diario Noticias, los “Versos del conventiyo”, El herbolario, y posiblemente aquel libro de poemas eróticos del que algunos hablan. Aunque en general en toda su poesía y en sus cuentos abunda lo coloquial, las voces de uso común, el color local con nombres topográficos regionales y decires de lo cotidiano.

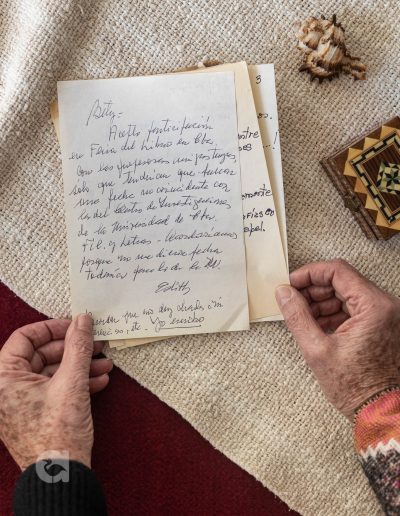

En cuanto al incendio y posterior vaciamiento de la casa, a todos se nos anuda el corazón al imaginarlo o recordarlo. Escenas que cuentan que se arrojaba a contenedores lo que quedaba y la gente se acercaba a recoger. Algunos (estoy convencida que muchos) para resguardar, otros -dicen- para cartonear y hasta a modo de saqueo. Quién sabe. Sin embargo, esa imagen, aun en las muchas variantes del relato contado, puede tener otra interpretación, digna de Edith Vera. Alocada, contravencional hasta su último momento.

Una escena digna de Macondo. Trágica por el hecho en sí, horrorosa en varios sentidos, y a la vez denodadamente bella, surreal, como si hubiera sido parte de un destino, del juego que jugó Edith a lo largo de su vida.

Imaginar a la gente tomando libremente papeles, o lo que fuera, es, sin dudas, un despropósito, si se piensa que aquello debió conformar alguna vez un archivo de nuestro patrimonio cultural.

Pero también puede imaginarse, insisto, como algo obstinadamente disparatado, extrañamente hermoso. En el testimonio de Alejandro Coggiola, su sobrino nieto, aparece la imagen que él mismo recibe de otra persona que estuvo ahí, y lo dice de esta manera:

“Al año siguiente, de manera azarosa, en un encuentro casual, una conocida -después amiga- comienza a contar una historia que la tenía conmovida. El día anterior, mientras caminaba por la calle de la casa de mi tía Edith, se había encontrado con pilas de papeles y libros en la calle, en la vereda, en un volquete, arrastrados por el viento, desparramados”.

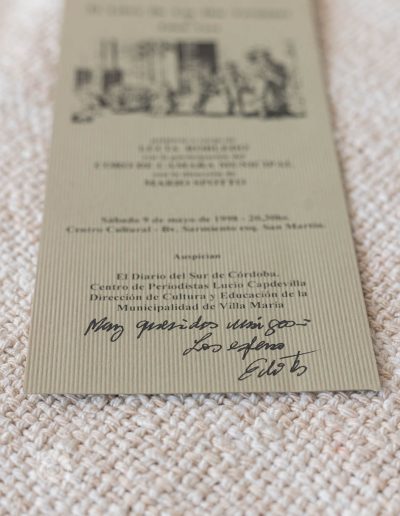

Arrastrados por el viento, desparramados. En consonancia con lo que Edith misma había hecho a lo largo de su vida: dar sus cosas y sus escritos de manera incongruente, sin orden, sin sello editorial, esparcidas al viento como hizo Cedilij con las copias de sus poemas manuscritos en ocasión de crearse la biblioteca infantil Edith Vera en la Biblioteca Córdoba, en 2018.

Como en el cuadro de Chagall, ella misma sobrevolando la ciudad de brazos abiertos, esparciendo sus poemas chamuscados, ajados, sus fotografías, dejándose llevar por el viento…

Quizás el fuego mismo sucedió como en la escena de la novela Como agua para chocolate (citada por Marta Parodi a propósito de la figura de la madre de Edith), donde Gertrudis genera un incendio debido a la pasión que la rebosa, después de haber comido las perdices en salsa de pétalos de rosa preparadas por Tita. El incendio como la inundación, desborde incontenible, puro pathos, tragedia y catarsis.

El juego de imaginar que tanta pasión en esos papeles no podía sino desatar la chispa.

El fuego es dañino, destruye. Pero también sana, cicatriza, purifica. Alumbra.

Reconozco que es demasiado osado construir esta imagen de los papeles al viento como una extraña bendición o como un destino. No está bien “romantizar” la tragedia, si queremos reconstruir los hechos. Pero también es posible que a esta altura, a estos cien años del nacimiento de Edith, la certeza de los hechos sea lo menos importante. Y enojarnos con lo que no fue, como su deseo de donación de la casa para refugio de los poetas, hiere nuestra propia sensibilidad, sigue doliendo cada vez que lo pensamos. Quizás habría que cumplir con aquella voluntad de Edith construyendo ese espacio en algún otro lugar, en su nombre, para hacer justicia poética, como suele decirse.

Lo que sí creo, finalmente, es que nunca llegaremos a abarcarla, a saberla. Todo esfuerzo, como este libro que la nombra, no es más que un abrazo que deseamos darle y queremos darnos, entre todos quienes la amamos y la admiramos, entre quienes aprendimos algo bueno de ella, para que la siembra siga su curso natural, inexorable.

Bibliografía

Ambort, Mónica (1992) Juan Filloy. El escritor escondido. Córdoba, Op Oloop.

Del Barco, Oscar (1996) Juan L. Ortiz. Poesía y Ética. Córdoba, Alción.

Hidalgo, Livia (2021) Glauce. Río Cuarto, Cartografías.

Gigena, Daniel (2016) “Glauce Baldovin, un hito entre el ayer y el mañana”. Diario La Nación, 29 de marzo de 2016.

Ortiz, Juan L. (1996) Obra completa. Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral.

Parfeniuk, Aldo (2023) Ecopoesía. En la obra de Leopoldo Castilla, Edith Vera, Romilio Ribero, Manuel J. Castilla y Dulce María Loynaz. Córdoba, Corprens.

Parodi, Marta (1996) Con trébol en los ojos. Vida y obra de Edith Vera. Buenos Aires, Plus Ultra.

Piglia, Ricardo (2003) La ciudad ausente. Barcelona, Anagrama.

Revista Piedra Libre 17. Córdoba, CEDILIJ, 1996. Dossier “Gente necesaria. Edith Vera”.

Torres Roggero, Jorge (2024) La cuerda vital del sentimiento. Córdoba, Ediciones del Callejón.

Vera, Edith (2022) El silbido de vientos lejanos. Poesía reunida. Córdoba, Caballo Negro-Eduvim.

Fotos y producción audiovisual de Carolina Ramírez – Secretaría de Comunicación Institucional de la UNVM.

![]() 7 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025

Beatriz Vottero

Licenciada y profesora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Lectura, Escritura y Educación y diplomada en Educación y Nuevas Tecnologías. Docente e investigadora en la Universidad Nacional de Villa María y docente de posgrado en FLACSO-Argentina. Ha dictado numerosas conferencias, seminarios, talleres y cursos de capacitación en diversas provincias. Miembro de comités académicos, expositora y panelista en encuentros nacionales e internacionales. Ha publicado libros, ensayos y artículos especializados.