Están desparramados por doquier. Museos y universidades satélites: Guggenheim Bilbao, Louvre Abu Dhabi, Disneyland Paris, Disneyland Tokyo, NYU Abu Dhabi, Temple University, Tokyo, Saint Louis University, Madrid. Aspiran a posicionarse como líderes en el relativamente nuevo universo del negocio global de mejora de la imagen y reputación de un país rico y emergente, ganándole con amplia ventaja a otras naciones, gracias a un lustroso capital cultural.

Yo vivo y practico mi profesión lejos de estos grandes centros. Se podría decir que ni siquiera estoy incluida entre los visitantes que estas instituciones tanto buscan. Nunca he visitado esos destinos, exóticos y conocidos a la vez. Habito tierra de nadie en la pradera canadiense, y como historiadora de arte, trabajo deambulando los pisos del museo de mi ciudad, que dicho sea de paso, quedará en el anonimato por obvias razones éticas. En mi vida privada, soy una visitante de museo más bien promedio. Una separación de personalidades no muy diferente a la del Dr. Jekyll y Mr. Hyde existe también en mi vida digital. En Facebook e Instagram posteo imágenes junto a presumiblemente sagaces comentarios. Cual responsable ciudadana digital, también escribo en mi blog SpectatorCurator. Me he convertido en una marca registrada, y le llevo, creo, una ventajita al Louvre de Abu Dhabi o al Guggenheim de Bilbao: existo en todas partes y en ninguna simultáneamente. Ya sabemos que todos tenemos el potencial de convertirnos en marcas virtuales en competencia abierta con los artistas y marcas de antaño, redefiniéndolas al someterlas a nuestra mirada caprichosa de visitante de museo. Si la Mona Lisa es un ejemplo de texto abierto, ahora cualquier museo es cuadro en blanco para el espectador. Es también una instancia de negociación cargada de misterio e incomodidad. Una negociación entre uno y los modelos coloniales de apropiación del pasado. Porque las “selfies” son una extensión de nuestros cuerpos. ¿O no?

Durante uno de mis turnos en el museo, abro mi cuenta de Twitter y me encuentro con una serie de imágenes de visitantes admirando su reflejo en las vitrinas que encierran y protegen a los artefactos egipcios en el Louvre de Abu Dhabi. El comentario que acompañaba las fotos decía: “En el “Louvre” de the Abu Dhabi, con un público disparando sus cámaras para capturar las exhibiciones sin importarle qué es lo que tiene enfrente. Uno siente que en realidad son las reliquias y los objetos de arte los que están observando a los visitantes, no al revés.” Y pienso en mi compatriota Julio Cortázar. En sus “Instrucciones para dar cuerda a un reloj”, Cortázar explica que cuando nos regalan un reloj es uno en realidad el obsequio para tal objeto, no al revés. Julio Cortázar conocía la agencia de los objetos desde siempre probablemente, o quizás inspirado en los de escritos Alfred Gell. No importa. Sólo escucho en mi oído a Julio susurrarme “te lo dije.” Borro prontamente la idea de mi cabeza, un resabio del entrenamiento académico anglosajón que se centra casi exclusivamente en las lecturas de teoría crítica, que postula que todo lo que el artista considera arte, a partir de que el artista así lo entiende, debe serlo. Me pregunto cómo el arte puede llegar a ser un mero decorado para mis “selfies” de museo en base a mi deseo.

Los espectros de visitas pasadas me asaltan. Me reconcilio con sentimientos alternantes entre la vergüenza por haberme fotografiado –vanidosamente, como una versión mejorada de la obra de arte frente a mí—en competencia abierta por un poco de atención digital. También experimento asombro al darme cuenta de la existencia de un fenómeno colectivo que atraviesa todos los museos del mundo sin importar su logo, el arte o reliquias que atesoran, la impronta que le den sus curadores y artistas, o la nacionalidad de sus visitantes. La única marca que importa hoy es aquella del espectador individual: el aura de la obra de arte se ha transferido desde la obra en sí a la captura breve de la pantalla, y finalmente, gracias al entorno digital, a los espectadores, que no son otra cosa que espectadores-curadores de sí mismos. Con el tiempo necesitaremos movernos de lo anecdótico a lo cuantitativo. Por ahora, sin embargo, voy a ofrecer algunas apreciaciones sin teoría que las sustente, algunas viñetas, anécdotas visuales de encuentros personales con el aura del espectador en este proceso que tiene lugar en museos alrededor del mundo. Será a través de testimonios de casos individuales de supervivencia al virus del COVID 19, esta peste desconocida del siglo veintiuno, y a algunos otros momentos anteriores.

28 de febrero de 2020

Habiendo leído el tweet y visto la fotografía que lo acompaña, comienzo a prestar atención al uso de la obra de arte como soporte del aura del espectador. Tres adolescentes entran a la sala de exhibición. Como si fueran dueños del espacio, buscan resueltamente el trabajo que mejor sirva de fondo para sus fotos. Finalmente deciden organizar la mini-sesión frente al díptico de Arlene Stamp, compuesto de patrones geométricos con simples baldosas vinílicas para pisos. Este producto de ferretería tan tradicional en América del Norte está en esta obra sirviendo de sofisticada composición modernista gracias a que levita entre la pared y piso, no es ni una pintura, ni una escultura. Eso sí, debo recordar a los adolescentes mantener una distancia apropiada de la obra, y sus mochilas lejos de la “mesa” o tableaux, porque es otra “obra de arte.” Una de las chicas posa en una postura “poderosa” y no puedo resistir sacar una foto del proceso, contraviniendo las reglas del museo. Me siento como el fotógrafo inglés Martin Parr, o un fotógrafo de la National Geographic, capturando “gente exótica.”

28 del febrero de 2020

Es la mañana de mi turno en el piso. Recién llegada me despojo, como una fruta, de todas las capas invernales sobre mi cuerpo: parka, beret, guantes. La paranoia acerca del coronavirus queda impregnada en mi ropa. Fuera del marco de la foto, tengo mi pequeño necessaire con suficiente desinfectante en gel y chicle como para sobrevivir un mes. Me dirijo a mi santuario, el baño del museo, después al salón para los empleados, donde dejo mis zapatos de exterior en mi pequeño casillero. También dejo mi almuerzo, que luego disfrutaré por treinta minutos exactos cuando la jefa de los asistentes lo considere apropiado. Nota: nunca es el primer turno, ese siempre es para ella. Es por eso que me veo resignada con anticipación a seis horas en el piso, mayormente señalando a desgano cuando los visitantes me preguntan por los ascensores (a la derecha), el baño (pasando las puertas de vidrio) o la salida, después de haberse hartado de sacarse selfies.

25 de febrero de 2020

Ya en el piso. Sentada en la banqueta reservada para los asistentes y vigilancia, anticipo mis lecturas para el inminente tour de Rembrandt. De repente, un taconeo amenazante se torna cada vez más cercano. Mi jefaza, todo metro y medio de estatura y con complejo de Napoleón -después de todo es francesa-, me espeta: “Luciana, saquemos esta foto de propaganda para el tour lo más rápido que podamos. Porque las pinturas todavía no están instaladas, sólo tenemos el catálogo. Quiero que lo tengas en tus manos, así -demostrando con sus manos pequeñas y feroces como pirañas- pero asegúrate de que el título sea completamente legible. Después quiero que mires por encima del catálogo abierto, como si lo estuvieras leyendo, pero no, mirando a la cámara con ojos sonrientes, así”- y con una perfecta revoleada de ojos vacíos al techo, da la demostración por terminada-. “Ahora elegiremos la pared apropiada.” Apunto a la que será finalmente la pared elegida habiendo previamente posado y descartado otras tres paredes elegidas por ella. “Hmm, a ver esta, con algunas imágenes en ella, no, no, no, es mejor en una pared blanca, sí, esta. Ok, Luciana, ahora, mirá el libro, veamos…”. Miro el libro tan intensamente que me pongo bizca. Ella espeta rápidamente: “ok, Luciana, esta vez me vas a mirar, sonreí con los ojos, por favor… ¡Lista!”. Mi jefa me muestra el resultado de su esfuerzo y como en un trato de negocios, me da la mano. “Siempre un placer hacer negocios con vos.” Nuestra broma del día. Me enseña las imágenes y decide descartar la foto en la que se me ve bizca. Agradezco a mi suerte y me conformo con la de mis ojos arrugados en competencia abierta con los ojos más arrugados del retrato del Anciano con gorro de Rembrandt.

22 de enero de 2020

Es la inauguración oficial de la muestra. Instalan a las asistentes -yo incluida- en el tercer piso. Por tres horas debo permanecer al lado del jacuzzi. Es una instalación de dos artistas cuyos nombres deben permanecer en el anonimato. Aparentemente la exhibición es una especie de parodia de la cultura del “cuidado de sí mismo” (self-care) en una provincia en crisis debido a la caída en picada del precio del crudo, que ha barrido con la hasta ahora exitosa industria petrolera. La exhibición también es una protesta contra la industria petrolera misma y el consumismo artificial que crea a su alrededor. Me recuerda al dicho de Marcel Duchamp, “Es arte porque el artista dice que lo es”, y no puedo más que ver el jacuzzi como aquel inodoro al que él bautizó Fuente en 1913. Al final de mi rotación debo agregar los químicos necesarios para mantener el jacuzzi limpio, para que el público pueda disfrutar la muestra. Igual, todavía falta para ese momento. Cuando me decido a sacar la selfie estamos en el medio de la inauguración oficial de la muestra. Las artistas que han creado la instalación llegan luciendo sus trajes de baño, seguidas de los murmullos de admiración de la audiencia. Todo es “oooohhh” y “ahhhhhh”. Hay lugares para dos personas más en el jacuzzi y están reservados para los VIP (la curadora y alguna figura conocida). Ahora están sumergidas todas las que tienen que estar, disfrutando de la atención que reciben como si fuera una lluvia dorada. Después de quince minutos de regodearse de su propio estrellato, habitan tranquilas el efecto halo, el aura de su obra de arte, que rebalsa sobre ellas, mojándolas. La curadora del show se vuelve impaciente, quiere más atención hacia ella, entonces levanta sus brazos esmirriados terminados en uñas puntiagudas y manos como garfios, asegurándose que el fotógrafo capture desde el mejor ángulo sus enredados vellos axilares, señalando el panel con explicaciones de la artista. La directora del museo documenta el evento mientras chismea con la equivalente local de María de Medici. Al final de estas tres horas eternas, me he olvidado de mi maestría en historia del arte. Ahora soy una guardavidas hecha y derecha invitando al público a salirse del jacuzzi para poder echar los productos químicos y cerrar así el show.

25 de marzo de 2018

Estoy de visita en Calgary, acompañando a mi esposo que recibe un premio a su carrera. Es un científico notable en su campo. En un mes tendrá que ser sometido a una prostatectomía. Es cáncer. Ahora estoy en el Museo Glenbow, deseando convertirme en Frida Kahlo por un par de horas. El museo sabe perfectamente que cualquier exhibición con Frida en el título atraerá numerosos concurrentes. Me someto a su encanto y me saco una selfie frente a la foto gigante de Frida, compitiendo con ella a ver quién tiene la mirada más enigmática. Deliberadamente, transformo esta imagen a color en un original digital en blanco y negro gracias al filtro de mi teléfono. Corto los ángulos menos favorecedores y archivo la imagen en el archivo llamado “Imágenes icónicas.” Creo mi persona en línea basada en esa imagen. Es la foto de perfil de mis cuentas en Twitter e Instagram.

Dentro de la exhibición, sin embargo, mi desilusión se instala en el centro del espacio. En el interior de las vitrinas, los perfumes, labiales y barniz de uñas viejos de Coty que usó Frida evocan vagamente los rojos de sus autorretratos, esos con tijeras, sangre y agua. No hay huellas de la reina de las selfies al óleo. No está presente en esta exhibición el aura del cual poder robar su mística. Museo de Glenbow 1 – Visitante 0.

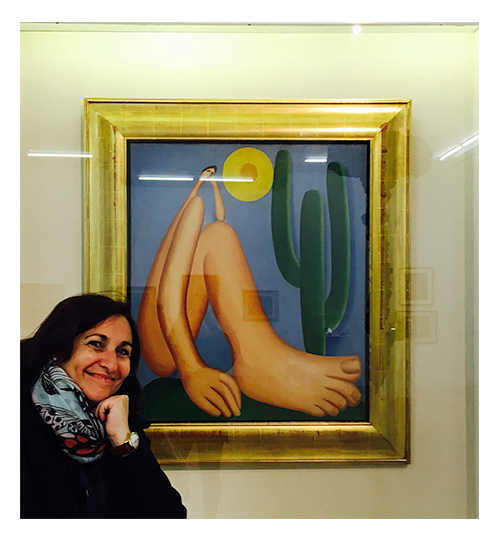

Octubre de 2017, Buenos Aires

Mi familia no quiere visitar el MALBA, la colección más grande de arte latinoamericano bajo un solo coleccionista. Finalicé mi maestría en historia del arte hace un año y, al haberme especializado en arte latinoamericano, el peregrinaje al MALBA es de rigor. Circulo frente al muro estéril de vidrio, cemento y acero, y me concentro en el cuadro Abaporú, de Tarsila do Amaral. Tarsila fue una pintora brasileña modernista que disfrutó de la vida de expatriada en Europa en los años 20, junto a su esposo, el poeta Oswald de Andrade, padre del movimiento literario conocido como Antropofagia. Pienso en los museos y la dialéctica de apropiación por parte de los colonizadores. ¿Podemos comer, canibalizar a nuestros colonizadores en el siglo veintiuno, o es siempre lo mismo? ¿Cómo podemos corrernos de la dicotomía, de la palabra colonización a cada vuelta de esquina? Aquí en Canadá, la descolonización ha significado que las instituciones culturales empleen más personal indígena en todas las disciplinas, y lamentablemente no han implementado estrategias para protegerlos del tratamiento racista de los visitantes blancos. Entre las paredes blancas de la galería he sido testigo de cómo mis colegas indígenas son ignorados, y en el peor de los casos, se les pregunta por qué están ocupando el lugar que ocupan, y los visitantes, en su mayoría blancos, desestiman su conocimiento sobre las exhibiciones. A veces yo misma me siento fuera de lugar allí. “Comer –mierda—o no comer” parafraseando al manifiesto antropofagista. Persistir, ocupar espacios, aun si las piernas son por demás largas, como en el caso del híbrido que es el personaje retratado por do Amaral. Apropiándome la melancólica pose del Abaporú, basado a su vez en un grabado de Durero llamado Melancolía, ocupo el espacio del Museo MALBA con alegría renovada, una mujer alegremente pensante, rompiendo el marco, regodeándome en el sol amarillo limón con una naranja en el centro de Tarsila. El ojo que lo ve todo, mirando hacia la cámara que saca mi foto.

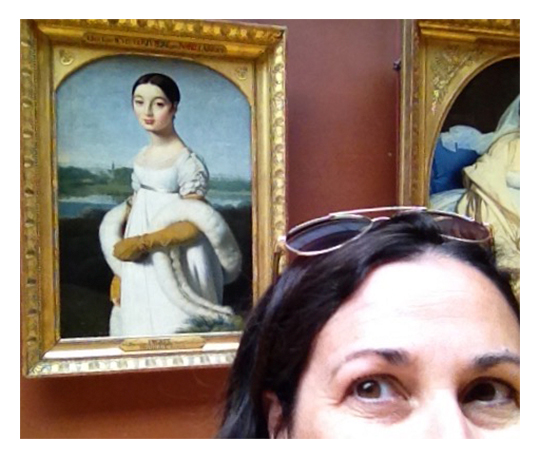

Mayo de 2017, París

Estoy frente a la chica de mis sueños. La encontré por primera vez dentro de un libro que mis padres me habían regalado cuando cumplí seis años, Mi museo maravilloso. No estaba ni cerca de París en esa época. Mi experiencia de mirar cuadros la adquirí gracias a ese libro y a una pintura de un barco a medio hundir en medio de una tormenta en tonos verde botella en la casa de mis abuelos en el medio de La Pampa. Pero eso no importa ahora, porque estoy frente a ella, en el Louvre, y mientras miro la belleza gélida de Mademoiselle Caroline Riviére regreso a la imagen del libro y entro a mi casa vieja, con sus paredes descascaradas y los pisos de madera hundiéndose a cada paso. No la estoy mirando a ella, estoy hurgando dentro de mis memorias sobre ella. La Caroline del Louvre no le llega ni a los talones a esa de mi memoria. Sin embargo, competimos a ver quién tiene los párpados más pesados. Louvre Paris 0 – Visitante 1.

Corriéndome del marco institucional, sigo interrogando la creación de imágenes, de las selfies en museos, y en este caso, la distribución de estas imágenes por las redes sociales. El proceso de auto-fotografiarse: ¿sólo representa los cuerpos, o también los genera? Y, ¿no es el museo, con sus recorridos tan coreografiados, la última frontera donde los cuerpos pueden ser creados y re-creados, re-inventados contra la escenografía de las exhibiciones que alguna vez fueron, o debieran haber sido, objetos sagrados?

Foto de portada de Rumman Amin (Unsplash). Fotos de Luciana Erregue y de sitios públicos de internet. Texto del blog Spectator-Curator llevado al español especialmente para Ardea por su autora.

![]() 27 de agosto de 2020

27 de agosto de 2020

Luciana Erregue

Es historiadora de arte, escritora y editora nacida en Argentina y radicada en Canadá. Es Alumni del programa de literatura del Banff Centre for the Arts. Ha editado el volumen de poesía CanLit: Curating our Canons para la revista literaria multilingüe Polyglot Magazine. Sus escritos comprenden poemas, cuentos breves y ensayos, y se encuentran publicados en las antologías Looking Back, Moving Forward (Mawenzi House, 2018) y Relatos Entrecruzados (Editorial Mapalé, 2020). Actualmente se encuentra editando la antología de ensayos Beyond the Food Court (Laberinto Press) que se publicará en octubre de 2020.