“Tenemos el arte para que la verdad no nos mate”: ese es el título de un poema de Ray Bradbury en el que se cita a un Nietzsche que invita a morir a quien sólo conozca lo real. Los versos de Bradbury vinieron a mi memoria cuando vi en la pantalla de mi teléfono esta foto:

Qué bueno escribirlo en letras enormes en una cortina de enrollar, pensé. En primera instancia entendí la puesta sobre todo como al poema de Bradbury: un discurso del arte sobre el arte. Le pregunté a Aylén Bartolino Luna sobre la historia y las ideas detrás de su cortina y mis percepciones acerca de la obra empezaron a expandirse y matizarse al escuchar su respuesta.

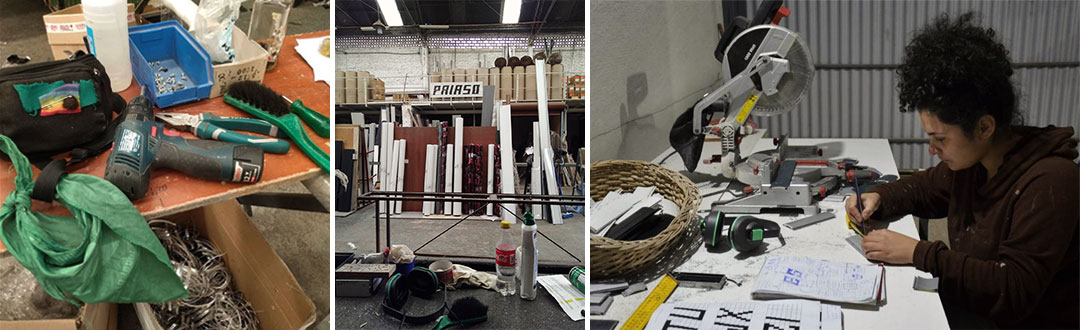

Trabajo en una fábrica hace unos dos años, como obrera metalúrgica. Estoy ahí media jornada, cinco horas al día más o menos. El resto de las horas laburo en cosas del arte, aunque muy poco de lo que hago me dé plata. En fábrica hacemos cortinas, portones y mosquiteros enrollables de aluminio. Lo que me está tocando hacer a mí últimamente es armar mosquiteros, partes de cajones para las cortinas, troquelar unas lamas especiales y embalar. No sé qué tan técnico es el término “lama”, pero son las tiritas de aluminio que forman las persianas. A veces me toca pintar caños, acomodar mercadería, ensamblar cortinas, cortar material. Los roles no están tan fijos, sobre todo para les que entramos más recientemente. Y los procedimientos son variaditos: cortar y refilar perfiles/caños, limar filos de corte, perforar, atornillar, controlar que las superficies no estén rayadas, sucias, rotas o marcadas, poner felpas y accesorios, martillar algunas cosas, darle con la amoladora a otras, doblar chapas, usar una máquina troqueladora (y hacer toda la coreografía que implica almacenar las tiras de aluminio ya troqueladas), envolver cosas con cartón, film, burbujas, telgopor. A veces me parece que algunas tareas son muy artesanales y me gusta esa tensión.

Quizás lo más importante no sea lo que está escrito en estos carteles, sino lo que flota en el airecito que queda entre medio de ellos.

Ahora somos once personas ahí adentro, la mayoría varones, incluyendo a los jefes. Me preguntás cómo son mis compañeros y, ay, qué difícil responder eso. Con los que tengo más contacto son con los que más difiero (y, sí). En las formas de pensar, en los temas de conversación que se ponen en juego, en las prioridades que tenemos para nuestras vidas, en las maneras de usar el tiempo de nuestros días, en la música que escuchamos y bueno, también en los privilegios. Todas esas cosas me llamaban mucho la atención cuando entré a la fábrica, ahora ya me acostumbré bastante. Me entusiasmaban las diferencias tan marcadas con el ámbito que estoy más acostumbrada a frecuentar, que es el de las artes. No quiero decir que sea demasiado otra respecto a ellos, de hecho, hay muchísimas personas del arte con las que siento más distancia. Pero las preocupaciones, las conversaciones, las discusiones y los pensamientos más extendidos en el mundo del arte son otros, por lo menos en el circulito que más conozco. Y en la fábrica todo es más acentuadamente machista y patriarcal, por ejemplo. Los chistes, las puteadas, las formas de vincularse con les otres. Todo es así ─algo que a cualquiera de mis amigues le parecería retrógrado, caricaturesco, viejo, perimido─, pero también es cierto que es todo más transparente. Al principio me la pasaba peleando contra cada uso del “puto” como insulto, vociferando cada vez que hacían comentarios pedorros sobre las mujeres o cuando alguno pretendía denigrar al otro aludiendo un supuesto gusto por travas, trans o viejas. No es que hayan dejado de darse tales situaciones, de hecho, me enoja mucho la naturalización de esos pensamientos de mierda, pero entendí que no puedo (o no tiene mucho sentido) vivir ametrallando en un entorno donde la intrusa, la rara (y la nueva) soy yo. Ya con el hecho de ser mujer y estar laburando a la par supongo que algo les discuto, qué sé yo. A veces vuelvo a la carga y no les dejo pasar una, confío en que la repetición puede hacer algún huequito; otras veces me calzo los auriculares con el volumen al mangazo y canto. Igual no te creas que todo es sufrimiento, la paso bien ahí adentro, me cago de risa de muchas cosas, me gusta el trabajo y me gusta la transparencia de esos pensamientos horribles. Me gusta la falta de solemnidad, la carcajada, la frescura y sinceridad de gente que no está calculando cómo quedar bien, que no está posando corrección política. Porque al fin y al cabo, en mayor o menor medida, esas ideas espantosas siguen en funcionamiento en casi todas las esferas, sólo que en algunas se preocupan por maquillarlas un poco más. También me gusta la cosa más bruta, más visceral, la posibilidad de enojarme y putearme con alguno de ellos, como haría con mis hermanes, o la de estar en silencio y con cara de orto si me levanté cruzada. Valoro esas cosas y siento que no están tan habilitadas en el mundo del arte; por más libertad y desparpajo que se enuncie, los modos de vincularse son más acartonados, más protocolares, más mesurados.

Los carteles/cortinas están hechos con descartes de material de la fábrica y buena parte de las frases vienen de ese paisaje. Varias de ellas son insultos, puteadas que me parecen graciosas y profundas en lo que implican. Por ejemplo, esa que dice “caiate, viejo viagrero” es algo que le dice uno de mis compañeros a otro de ellos y me parece muy traslúcido, representativo de un tipo de pensamiento muy enraizado. Es ocurrente y me cago de risa cada vez que lo escucho, pero mandar a alguien a callarse sustentando ese imperativo en una necesidad de compensar algún tipo de disfunción viril con la ingesta de drogas estimulantes de la erección sexual, dice un montón. La mayoría de los chistes, insultos y demás griteríos que circulan ahí adentro (y acá afuera), están anclados en la idea de que la existencia del varón tiene sentido sólo si se le para bien la pija. Es gracioso pero es tremendo, estúpido, triste y explica muchas cosas que van más allá del chiste. Otro de los carteles dice “paiaso”. Hasta el momento había hecho fffvvvvYYYYY(rrr) y Conjuro, y se me ocurrió hacer un cartel tipo pasacalles para bardear a un compañero. Vivíamos peleando, un poco en chiste, un poco en serio; “paiaso” era su puteada central. La primera vez que lo escuché me dio gracia, pero después entendí la dimensión de la puteada y me dio más gracia saber que funcionaba como una expresión realmente ofensiva. Entonces desarrollé una forma de escribir con el material más usado en la fábrica y se lo colgué frente a su banco de trabajo, desde los caños de un entrepiso. Sigue ahí.

Esos dos carteles están escritos con “i” en vez de “ll” o “y”, me interesa que queden lo más pegados posibles al sonido original, que es de gente hablando en cordobés.

Hay otras cortinas que también incluyen expresiones puntiagudas, como “no tiagá el pinfloi”, que aparentemente significa algo como “no te hagas el picante”, siempre en tono peleador. Lo gracioso para mí es que “pinfloi” es “Pink Floyd”, pero el que usaba la frase no sabía que eso era una banda de música, sólo repetía lo que había escuchado en su barrio. Me gustan esas cosas ridículas, tienen algo de ternura.

Otros carteles incluyen pedacitos de letras de canciones que me estaban salvando la vida cuando los hice. Por un lado, te diría que no sobrevivo sin música y auriculares porque el trabajo es bastante monótono, pero por el otro, ese es el punto que me encanta de laburar ahí: tener un conjunto restringido de actividades y procedimientos definidos que sé que hago bien. Es un espacio con certezas donde no necesito pensar tanto y eso me libera la cabeza para disfrutar mientras escucho música o para seguir dándole manija a otros pensamientos, cuando lo de poner la mente en blanco no resulta. Pero volviendo a las cortinas, esa que dice “mejor vivir en este mundo que en mi culo”, por ejemplo, es de un tema de Albert Pla, un tipo al que quiero mucho. Hay algo en varias de sus canciones que no sé explicar muy bien, es como una textura, un aire, algo que me conmueve y me pone contenta. Quizás sea la mezcla de su irreverencia, su ironía, las caras que pone cuando canta y una tensión permanente entre el odio y la ternura; de ese engrudo sale un vaho que para mí es perfecto y que no está en ninguna de esas cosas por separado. De cualquier manera, no es que esto esté en las frases de los carteles, no; sólo escribí las que tuve pegadas por mucho tiempo y creo que en el conjunto de cortinas dicen algo más, algo que excede a la canción.

Hace bastante estoy con este proyecto, avanzo un poco lento porque dependo de las sobras de material que voy juntando en la fábrica. Me los llevo y los proceso para mis trabajos. Lo que no me agarro yo, se lo lleva un chico que vende cartones y esas cosas.

Al principio, el conjunto iba a incluir estos dos tipos de registros: puteadas y versos de canciones. El título iba a ser “lo mal que estamos pero qué bien que la pasamos”. Es otra frase (un cachito deformada) de una canción de Albert Pla que estaba usando un poco irónicamente porque la pensaba a fines del 2019 y la verdad que no estaba pasándola nada bien. Fue avanzando el tiempo, se fueron agregando carteles y el título sigue ahí, pendulando. Lo pienso como un elemento más, que conversa con el trabajo, no como algo que lo cierra ni mucho menos que lo da por terminado. Tampoco está del todo definido.

Después empecé a incluir referencias a las redes sociales y a esa cosa positiva, edulcorada, superficial e idiota que me da mucha bronca y que se ha extendido tanto últimamente. Por ejemplo, hay uno que dice “sonríe, siempre esmail” (esmail = smile), otro que dice “teiquirisi” (take it easy).

El proyecto no está terminado. No sólo porque todavía no están materializadas todas las cortinas que tengo pensadas hacer, sino porque sigo porosa a agregar o quitar frases del conjunto, lo sigo construyendo. Y cada inclusión va cambiando en algo el paisaje o el diálogo que se genera con las otras cortinas. Lo pienso así, como algo que funciona en el espacio, en la contigüidad de objetos que conversan y, quizás, lo más importante no sea lo que está escrito en estos carteles, sino lo que flota en el airecito que queda entre medio de ellos.

Escuchando a Aylén entiendo que sus cortinas vienen a tensionar cuestiones vinculadas a las otredades manifiestas en el plano del lenguaje, así como ciertos andamiajes de sentidos sociales circulantes que el lenguaje devela. Las ficciones que fabricamos para sobrevivir de las que hablan sus carteles quizás sean, en primera instancia, esas historias que nos van construyendo identitariamente como sujetos desde antes de nacer. Más allá de eso, estas obras hacen lo que Bradbury y Nietzsche esperaban del arte: salvarnos de la muerte que representa no poder ver más allá de la realidad descarnada que se nos impone. Y lo hacen creando algo nuevo, necesario y hermoso con lo que el sistema nos deja a mano o directamente desecha. Lo hacen transgrediendo las fronteras de la utilidad asignada a cosa y yendo más allá los límites del tiempo denominado como “productivo”. Vuelvo a las palabras de la artista, que son muy claras: “pienso en el mandato de la productividad que se extiende a muchos aspectos de la vida como una infección. Pienso en toda la gente que trabaja ocho, nueve, diez horas diarias en laburos con mucha exigencia corporal; gente cuya vida se trata de trabajar y descansar para poder seguir trabajando. ¿A quién le pertenece ese tiempo, esas vidas? Es quizás obvio, pero no dejo de pensar en cómo construir una vida que tenga sentido ser vivida.”

En esta nota

Aylén Bartolino Luna nació en Córdoba capital en 1992. Es artista visual. Se graduó en Grabado en la Universidad Nacional de Córdoba. Recibió becas de formación en Argentina, España y México. Integró el equipo de investigación Prácticas, discursos e institución en el arte contemporáneo de Córdoba, Argentina, dirigido por Carina Cagnolo y Carolina Senmartin. Es docente adscripta en la Facultad de Artes de la UNC. Trabaja en el Museo Horacio Álvarez y como obrera metalúrgica en una fábrica de sistemas enrollables de aluminio. Desde 2016 ha realizado exposiciones individuales y grupales. Su obra ha merecido distinciones como el Premio Escultura Olmos del Museo Provincial Emilio Caraffa, Córdoba, y el Premio Adquisición en la Bienal de Arte Joven de la UNL, Santa Fe. Forma parte de CRUDO, galería de arte rosarina.

Fotos y videos de Aylén Bartolino Luna y de sitios públicos de internet.

![]() 18 de febrero de 2021

18 de febrero de 2021

Carina Sedevich

Se graduó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Villa María. Cursó el doctorado en Semiótica en el Centro Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Es autora de diecisiete libros de poesía. Su obra poética ha sido publicada en diversos países de Europa y Latinoamérica, incorporada a antologías nacionales y traducida al portugués, al inglés, al italiano, al mallorquín y al polaco. Es profesora de Yoga y de Meditación. Coordina Ardea | Revista de arte, ciencia y cultura desde la Secretaría de Comunicación Institucional de la UNVM.