Para cuando el gobernador mandó el fax anunciando que la obra se detenía, Leónidas ya se había encariñado con las cuadrillas de trabajadores y la gente del pueblo. Alquilaba una pieza diminuta en el altillo de un viejo chalet que tenía vistas al río. Desde allí podía observar los avances del puente gracias a unos binoculares que le había prestado el ingeniero de la obra, un rumano llamado Vasili. Todos los días el ingeniero subía hasta el chalet, tomaban un café y compartía con Leónidas las novedades del puente. El ingeniero era una persona adusta, reservada y tímida. Al principio visitaba a regañadientes a Leónidas, por órdenes del gobernador, pero con el tiempo descubrió que compartían algunos intereses en común. Ambos coleccionaban radios viejas y tenían debilidad por las pastas caseras. Tal era así que Vasili diseñó una pastalinda y le encomendó al herrero de la obra su ejecución. Todos los viernes, en lugar de asado, en la obra se comían pastas caseras. La pastalinda era una máquina descomunal, tosca, ruidosa, hecha con los engranajes de una grúa que se había desbarrancado. Producía un metro cuadrado de tallarines por minuto y se necesitaban tres obreros para su manipulación. La habían apodado T-34, en alusión al tanque de guerra soviético.

Leónidas se había instalado en el pueblo por orden del gobernador con la única misión de contar, en una prosa lo más épica posible, la proeza de la construcción del puente. En cada obra que se estaba ejecutando en la provincia había un escritor como Leónidas bajo el cargo de redactor de obra, un puesto mal pago y con minúsculos viáticos, pero que le permitía a escritores desempleados encontrar el sosiego para escribir, simultáneamente a sus obligaciones contractuales, proyectos literarios propios. Casi toda la literatura producida por los redactores de obra en aquellos años tuvo una impronta muy marcada: el gris del hormigón, las heladas del campo, el trepanar de los martillos neumáticos, el sonido ensordecedor de las dinamitaciones, el aroma de la madera recién cortada, la geometría carcelaria de los armazones de hierro, el rugido incesante de los motores diesel. Este panorama post apocalíptico teñido de exilio y hostilidad dio nacimiento a una corriente literaria que se denominó Hormigonismo, un género áspero, austero y generalmente narrado en escenarios desolados. En este contexto se escribe Sansón, de Paulo Bako, ganador del premio novela Bic, que cuenta la historia de un soldado bielorruso que, terminada la guerra, se instala en un pueblo rural. Allí se dedica a construir estufas rusas y se convierte en el curandero del pueblo gracias a su capacidad para curar el rastro usando la tierra refractaria. Otro ejemplar del género es la no tan conocida Corazón de hormigón, una obra que explora los territorios más oscuros de la condición humana. En esta historia, Rubén, un solitario maestro mayor de obras, transcurre sus noches moldeando esculturas de concreto. Cuando el material fragua, Raúl ahueca el corazón de las estatuas a maza y cortafierros. A pesar de haber sido publicada bajo un seudónimo, algunos expertos le atribuyen la autoría a la escritora Aurora Meneses, la única redactora de obra mujer.

Leónidas y Aurora eran viejos amigos y tenían un fluido intercambio epistolar. Él le enviaba al menos cinco páginas cada semana poniéndola al tanto del cotilleo de la obra, las anécdotas del pueblo y algún capítulo o fragmento de sus escritos pidiéndole edición. Siempre concluía sus esquelas con la promesa de visitarla al inicio de la primavera. Aurora evadía estas insinuaciones pero disfrutaba mucho de las cartas. Sus respuestas eran un poco más escuetas y nunca dejaba de contestar una carta o de agradecer una recomendación. Ambos estaban convencidos del proyecto nacional. Se tomaban muy en serio su trabajo y sabían de la importancia de transmitir a la nación entera el entusiasmo por las obras que el Estado estaba haciendo. El gobernador les había dejado muy en claro que no había que inventar nada, los datos deberían ser precisos, ya que la inspección general podría detectar el fraude y esto pondría en riesgo los fondos y la continuidad de las obras. Estamos domando la tierra, decía todo el tiempo y agregaba: y jamás debemos dejar de tener de nuestro lado a los trabajadores.

![]()

Leónidas se había instalado en el pueblo por orden del gobernador con la única misión de contar, en una prosa lo más épica posible, la proeza de la construcción del puente.

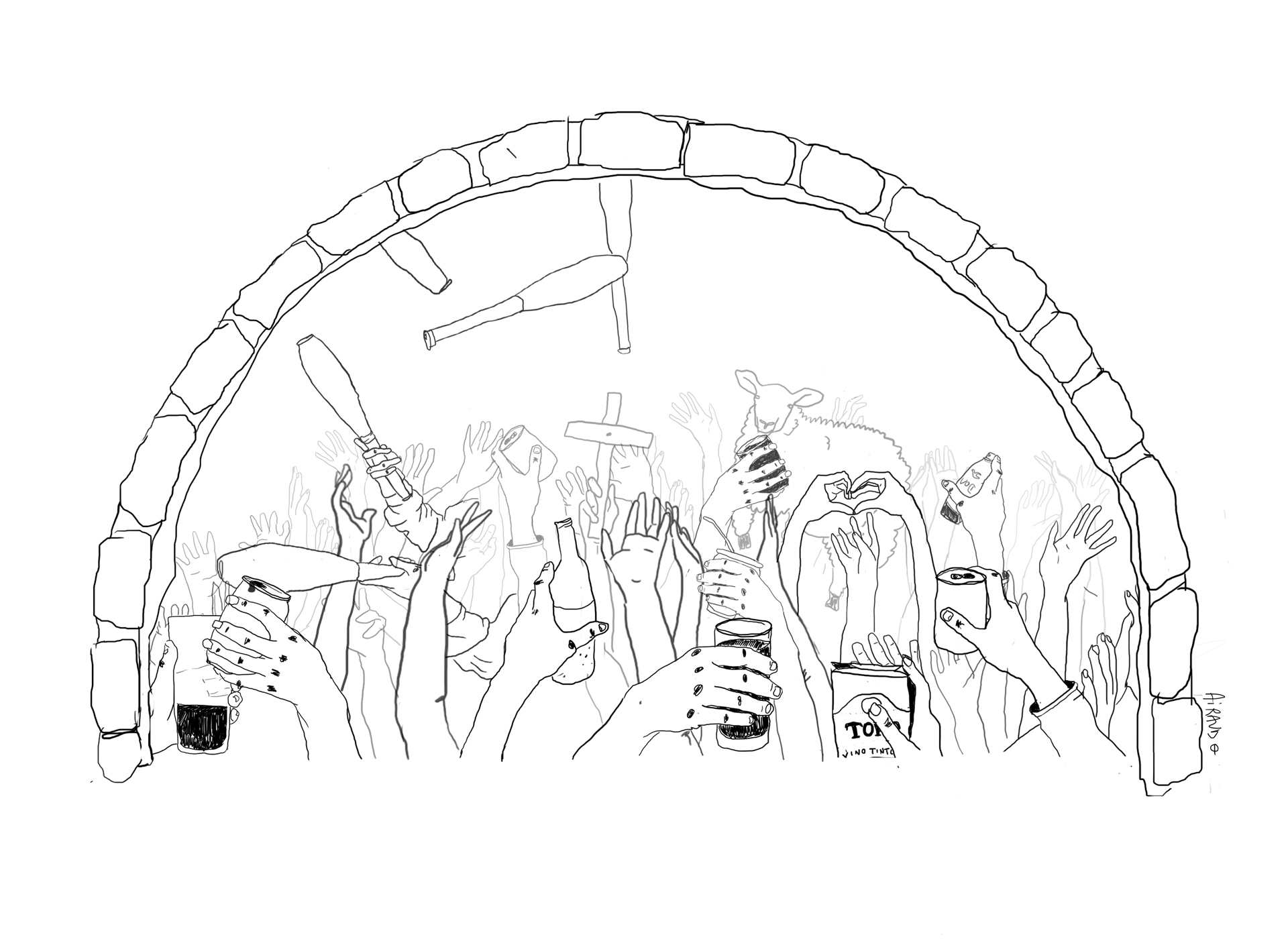

A pesar de los recaudos y las advertencias del gobernador, hubo un caso paradigmático. El del escritor y tarotista Lorenzo Albizaga, enviado a un pueblito del norte de la provincia a narrar las peripecias de la construcción de un acueducto, una obra ciclópea que se desarrollaba en condiciones de suelo rocoso e inclemencias climáticas muy adversas. Los textos de Lorenzo gozaban de la admiración y la codicia del resto de sus colegas redactores. Sus relatos eran atrapantes, lograba que sus historias transmitiesen vértigo y una dosis de ficción, cada uno de ellos resultaba una joya de la literatura y contaba con la anuencia de la crítica literaria nacional. Fue tan así que el periódico La Corneta lanzó una edición especial en la edición dominical que se convirtió en un objeto coleccionable, casi de culto. El último fascículo antes de su cancelación fue el polémico pero aclamado relato Kilómetro 74, un detallado relato sobre una fiesta celebrada dentro del kilómetro número 74 del acueducto. Un párrafo del texto la describe así: “Jamás vi algo igual. Era una serpiente descontrolada que medía un kilómetro de largo. Dentro de ella bailaban y se contoneaban día y noche más de quinientas personas entre los que se encontraban: dos bandas de música, una en cada punta, más de veinte vendedores ambulantes de cerveza, el elenco completo de un circo que estaba de paso por el pueblo, un equipo de alpinistas perdidos, dos ex presidentes, la cúpula entera de dirigentes del sindicato del asbesto, una señora y su hija que vendían linternas, un domador de alacranes, un par de ovejas y un cartero. La fiesta duró treinta y cinco noches. La vida del pueblo más cercano se paralizó, ya que todas las noches se acercaban los curiosos y se quedaban días enteros. Se cerraron escuelas, administraciones públicas, hasta la iglesia. Los casamientos se celebraban dentro del acueducto y también algunos bautismos. Apenas salía el sol el cura párroco atendía las confesiones. Hubo un nacimiento y una operación de apéndice, ya que se pudo instalar un pequeño quirófano cerca de una válvula de aire. Los motociclistas del circo hacían de mensajeros internos, al mismo tiempo que practicaban sus acrobacias para la prueba del globo de la muerte. Los payasos instalaron una mesa de apuestas y recorrían el túnel levantando quiniela. Respecto a las manifestaciones lúbricas dentro del acueducto, me limitaré a decir que existía allí un tramo llamado La caja negra, un ramal que funcionaba completamente a oscuras y cuya superficie estaba repleta de aserrín”.

Al leer el relato de la fiesta kilométrica, el gobernador montó en cólera y envió a uno de sus ministros más cercanos para que iniciara una investigación y un sumario. El ministro arribó a la obra al día siguiente, para su sorpresa la obra marchaba según el cronograma y nadie sabía nada sobre la famosa fiesta. Tampoco conocían a Lorenzo Albizaga. Tras unas horas de recorrer las inmediaciones de la obra conoció a un camionero el cual le contó sobre un hombre que vivía en un parador y solía invitarle tragos para que lo ponga al tanto de las novedades de la obra. El ministro quiso retribuir la información invitando al camionero con una cerveza, pero éste la rechazó ofendido. Se apresuró para encontrar a Albizaga pero cuando llegó a la vivienda, éste ya se había fugado abandonando tras de sí a una camarera embarazada, la máquina de escribir y un loro llamado Mariano.

Las repercusiones del hecho fueron inmediatas. Se conformó una comisión para la revisión de los informes, integrada por tres uniformados del servicio de inteligencia que no tenían olfato literario, pero sí paranoia para las conspiraciones. Comenzó así una época de censura donde la mayoría de los textos eran masacrados, reduciéndolos hasta dejarlos raquíticos y con sólo algunos datos técnicos que no entusiasmaban a los lectores ni transmitían el carácter legendario que el gobernador necesitaba. Cuando Leónidas advirtió esto, es decir el poder de la literatura, arengó a sus colegas para iniciar acciones y así se organizó la primera huelga nacional de escritores, algo completamente inédito. El gobernador contraatacó con un corte drástico de víveres y eso, no solamente no hizo mella en la firmeza de los escritores, sino que animó a obreros de la obra a sumarse a la huelga con reclamos por malas condiciones laborales. Se detuvieron el cien por ciento de las obras de la provincia y casi la mitad de la nación. En una carta, Aurora animó a Leónidas a no abandonar la huelga y le dio algunos consejos para empezar una huerta. Elaboraron plantíos aterrazados con un sistema de riego ideado por el ingeniero Vasili. El experimento fue un rotundo fracaso, la tierra no era fértil, había sequía y las esperas eran demasiado largas, el hambre arreciaba. Peligraba la huelga y la subsistencia de todos.

![]()

Así nació la fábrica de ravioles. La idea brotó de un encofrador chileno llamado Natanael, el cual tuvo una epifanía y recibió instrucciones de un ángel disfrazado de carabinero.

Así nació la fábrica de ravioles. La idea brotó de un encofrador chileno llamado Natanael, el cual tuvo una epifanía y recibió instrucciones de un ángel disfrazado de carabinero. Para cuando llegó el fax anunciando que la obra del puente se cancelaba, la fábrica elaboraba doscientos kilos de ravioles por día y ya estaban calibrando una amasadora hecha con una hormigonera. El ingeniero se pasaba el día inventando complejas máquinas de bollería, estaba efusivo, nadie nunca lo había conocido en ese estado tan febril. Empezó a usar bermudas y se hacía llamar Corcho. La fábrica de ravioles dejaba suficientes dividendos como para emplear y mantener a todos los obreros organizados bajo una cooperativa de trabajo llamada Pompeya. Leónidas le escribió una extensa carta a Aurora con todos los detalles del emprendimiento y transcribiendo fragmentos de un programa de radio que estaba dedicado a la literatura del cuero. Al terminar de mandar la carta, Aurora sintió la irrefrenable necesidad de viajar a visitar a Leónidas. Quería conocer la fábrica, estrechar la mano del genio de Vasili, hacerle la venia a Natanael, presenciar la potencia de la T-34 y tal vez besar a Leónidas.

En ese mismo instante, en el segundo preciso en que el pecho de Aurora se encendía con esa idea, unos sicarios del sindicato del asbesto boicotearon la producción induciendo una falla eléctrica que desencadenó un incendio. El obrador de madera ardió de manera incontrolable y a las pocas horas se consumió devorado por las insaciables llamas. Encontraron el cuerpo carbonizado de Vasili entre las vigas humeantes, abrazado a la T-34, intentando salvarla. La huelga general terminó ese día. Todas las obras se retomaron excepto la del puente y todos los redactores de obra fueron dados de baja. Algunos, los más reaccionarios, fueron reubicados como maestros rurales en parajes inhóspitos y olvidados de la provincia. Otros enloquecieron o se suicidaron. Leónidas fue convocado para abrir una cátedra de Hormigonismo en la universidad, pero lo rechazó. Con Aurora abandonaron el pueblo y se instalaron en una ciudad del sur. Atormentado, se encerró a escribir en el sótano de una pensión mientras Aurora investigaba sobre técnicas milenarias de curtido. Ambas máquinas, la de escribir y la de coser, repiqueteaban incesantemente y sus pulsos dialogaban entre sí, se decían de todo.

Una calurosa mañana Leónidas se despertó con los sonidos de una obra en construcción. En el lote contiguo se erigía una panadería. Leónidas se ofreció como peón y fue contratado para manejar la hormigonera. Inmediatamente abandonó la escritura. Cada tanto soñaba con la fiesta del acueducto: Aurora estaba allí, danzando ligeramente. Todos los obreros también, Lorenzo Albizaga era uno de los payasos, escupía fuego y con las llamas calentaba un caldero con ravioles. Todos comían pastas, felices mientras bailaban. Sentado en un rincón, de impecables bermudas, el ingeniero musicalizaba la fiesta con una radio vieja.

* Este cuento forma parte del libro Yarará que aparecerá próximamente por Editorial Bosque.

![]() 13 de abril de 2022

13 de abril de 2022

Felipe Boyajian

Felipe Boyajian nació en la ciudad de La Falda en 1980. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica Nacional y se especializó en construcciones de steel framing. Siempre interesado por la literatura, publicó en blogs en sus comienzos. Más adelante se formó en escritura creativa con Hernán Jaeggi, Luciano Lamberti y Pablo Natale. Su primer libro, una compilación de cuentos llamado Yarará, está en proceso de publicación con Editorial Bosque.

Melina Airaudo

Melina Airaudo nació en Río Cuarto en 1995. Es licenciada en Artes Visuales y profesora superior de Educación Plástica por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fue seleccionada por la obra (silencio) para el Salón de las Mujeres del museo Fernando Bonfiglioli (2021). Recibió la beca creación del Fondo Regional de las Artes (2019) y del Fondo Nacional de las Artes (2021). Fue seleccionada para la bienal de arte joven BIENALBA (2021). Realizó una beca de intercambio con la Universidad de Chile (2019) y participó de la Red de Interrelación de las Artes (RIA-TDL). Dicta talleres de exploración artística en la ciudad de La Falda, donde reside. Es docente e investigadora en la UNC.