Sobrevuela la sensación de que la Antártida es la última frontera, la última posibilidad del ser humano

para demostrar que es capaz de mantener prístino y salvaje al menos un lugar del planeta.

Comandante Veterinario José Luis Arceiz López

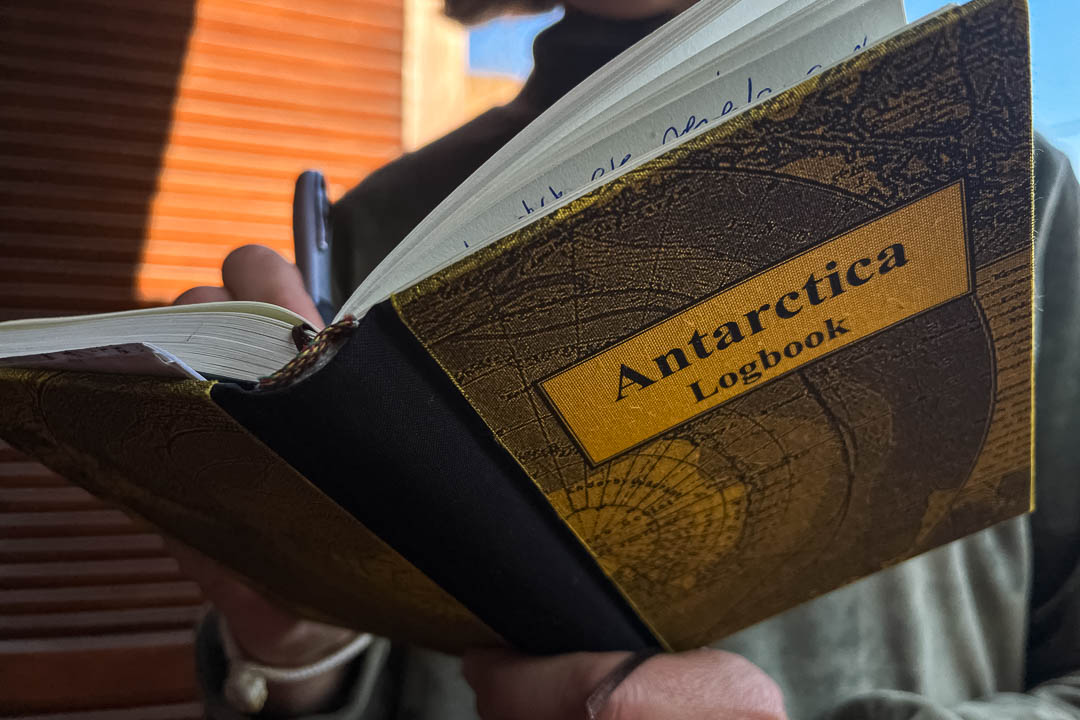

Hace un tiempo hice un viaje. Muchas personas me piden que les cuente sobre él. Fue un viaje a lo más profundo de mi ser. Nunca me animé a escribir sobre mis viajes y mucho menos sobre mí. En la Feria del Fin del Mundo compré una pequeña libreta que se convirtió en mi diario durante mi travesía. De allí tomé algunos fragmentos y le fui dando forma a esta crónica que hoy comparto con mucha alegría.

Emprender un viaje hacia el fin del mundo. Tomar vuelo para embarcarme hacia la aventura más extrema, pura, mágica y soñada de mi vida. Navegar a bordo del Tànana. Los indios Yagan, expertos navegantes nómadas nativos del extremo sur de la Patagonia, utilizaron esta palabra para traducirse listos para partir. El Tànana es un velero de veinticuatro metros de largo por seis de ancho, extremadamente pequeño para semejante travesía. Su capitán es Patrick, un francés de espíritu y alma libre, valiente y apasionado por el mar.

Emprender un viaje hacia el fin del mundo. Tomar vuelo para embarcarme hacia la aventura más extrema, pura, mágica y soñada de mi vida.

Enero de 2023. En el aeropuerto de Ushuaia me esperaba Patrick para llevarme hasta el puerto donde me recibieron Silvina, Jack y Gael con un abrazo que nos unió por el resto de nuestras vidas. Se convirtieron en mis maestros del agua. Silvina había recorrido los mares de casi todo el mundo, además era mi inspiración para llevar a cabo el viaje, mi amiga argentina que hoy vive en Noruega. Jack, de origen sudafricano, era el más joven de la tripulación, curioso y atrevido, el niño mimado de todas. Gael, otro francés, con su mirada profunda y atenta, conocía el alma del barco y cada uno de sus rinconcitos tanto como Patrick y eran sus manos las que todo lo podían ante cualquier imprevisto, las que reparaban cualquier cosa aun en las condiciones más adversas.

Ya en el barco me preparé durante algunos días para la expedición junto a otros navegantes, todos franceses, que llegaron para sumarse a la travesía. Once personas convivimos durante un mes, lejos de todo, de las familias, los afectos, sin internet, teléfonos, restaurantes, hospitales, supermercados. Sin antenas, pero conectados con lo más profundo de nuestro ser en medio de la naturaleza más real y salvaje que jamás había imaginado. En el Tànana la lengua oficial o de bandera era el francés. Todos hablaban francés menos Jack y yo. Durante mi primer desayuno en el agua le propuse a Clara enseñarle a hablar en español: sabía que ella tenía un gran interés por aprender más acerca de nuestra lengua. Clarita soñaba con recorrer el mundo y nuestra América completa, nos entendíamos muy bien, así que nos pusimos a estudiar. Al cabo de unos días, hablábamos hasta en cordobés. Mis compañeros eran muy buenos alumnos, y yo algo de francés aprendí también. Así podíamos conversar durante horas y conectar con las emociones más profundas de nuestro corazón. Igual la naturaleza que nos rodeaba nos dejaba a menudo sin palabras, y a veces las palabras sobran cuando las miradas son tan profundas.

El velero estaba muy equipado y preparado para atravesar cualquier imprevisto a lo largo del viaje, llevaba la tecnología necesaria para navegar por los mares de todo el mundo, cartas náuticas y teléfonos satelitales para estar alertas al clima todo el tiempo. Tenía un almacén repleto de víveres que preparamos los días previos al embarque. Frutas, verduras, quesos y carnes envasadas al vacío, todo debajo del barco a temperaturas antárticas, fueron los ingredientes principales a la hora de cocinar. No todos los días se podía cocinar. Calentar una sopa al ritmo de las olas puede hacer que la cocina se convierta en un caos en solo un segundo. Ollas, cafetera, platos, utensilios y recipientes, absolutamente todo iba atado o cerrado tras puertas herméticas para que nada vuele por el aire ante el mínimo movimiento. La sala de estar era biblioteca, almacén, tenía una farmacia parecida a un mini hospital, también un pequeño cine. Era asimismo sala de juegos, a veces habitación en las horas de guardia, taller mecánico a la hora de hacer reparaciones y por momentos se convertía en bar, en sala de masajes, en lavadero u oficina de trabajo. Toda la vida sucedía en ese pequeño lugar que era el más espacioso del barco.

Me propuse, como pocas mujeres lo han hecho, aventurarme en una expedición al corazón del Continente Blanco. Soy aventurera, curiosa y soñadora. Desde hace años buscaba expediciones hacia la Antártida. Descubrí que sólo podría llegar a una base por trabajo, con algún proyecto de investigación científica o conservación del medio ambiente, o como turista durante los meses de verano en un vuelo, barco de expedición o crucero. Esto último fue lo primero que tuve que descartar: el costo de una expedición es tan alto que me resultaba casi imposible. Gugleando destinos extremos me encontré con la página web Tànana expedition que en su portada decía: “si eres un poco aventurero, un poco marinero, un poco fotógrafo, buceador, kayakista, esquiador, un poco soñador o simplemente quieres ir a otro lado… encontrarás el viaje de tu vida aquí”. Les escribí, les conté mi inquietud, me ofrecí como colaboradora y a los seis meses me subí al velero con el único objetivo de registrarlo todo y contribuir en la importancia de preservar los valores naturales de la Antártida. Me encanta la fotografía, estoy convencida que junto al audiovisual son una gran herramienta para generar acciones de impacto para la conservación del medio y las especies. Dejar reflejado a través de mis imágenes esta experiencia se presentaba para mí como un gran desafío.

De Ushuaia partimos hasta la península antártica. El pequeño barco debería cruzar desde los canales fueguinos hasta el legendario Pasaje de Drake. En el club náutico soplaba un viento fresco y suave, un sol radiante se reflejaba en el agua, las amarras comenzaron a soltarse, las velas en alto anunciaban la partida. Eran casi las tres de la tarde cuando el barco empezó a alejarse lentamente del muelle. La salida fue un día después de lo previsto, el martes 17 de enero. Cómo explicar la emoción de ese momento. Lentamente se iban alejando las casitas de colores de Ushuaia y una alegría enorme nos invadía. Siete mujeres y cuatro hombres formábamos parte de la tripulación, Silvina y yo éramos las únicas argentinas a bordo. Cruzamos miradas repletas de gratitud. Yo no podía dejar de pensar en lo afortunada que estaba siendo.

Rodeados de aves marinas y el maravilloso paisaje navegamos bordeando el islote de los lobos, de los pájaros, por el Canal de Beagle que separa la isla grande de Tierra del Fuego y la de Navarino, la frontera entre Argentina y Chile. En la boca de la bahía de Ushuaia, cruzamos el faro del Fin del Mundo y seguimos lentamente por las aguas que reflejaban el cielo azul, celeste y blanco de nuestra querida tierra fueguina. Escribía en mi diario para no olvidarme de nada: “a los costados voy descubriendo gaviotas magallánicas al vuelo, petreles gigantes, albatros, patos, lobos marinos, pingüinos magallanes y papúas, focas, islas y montañas que no puedo parar de fotografiar”.

Llegamos a la Isla de Navarino, fondeamos en Puerto Williams. Un avión gigante se asomaba entre las nubes rojizas del anochecer en el Canal de Beagle, nos sorprendió de repente su vuelo casi rasante que nos pasó a poquitos metros de la vela para aterrizar en la isla. Puerto Williams tiene casi dos mil habitantes y una belleza natural que se mantiene intacta, es la capital de la provincia de la Antártida Chilena y de Cabo de Hornos, la comunidad más austral del planeta. Allí anclamos a varios metros de la costa y bajamos en un bote a cenar al pueblito. Volvimos al barco pasada la medianoche. Era el día de mi cumpleaños, esa noche el cielo estaba completamente despejado y tuve el regalo más hermoso que hubiera podido imaginar: navegamos en un pequeñísimo bote por el Beagle hasta la costa, flotábamos en absoluta paz, iluminados por la galaxia entera que permitía ver nuestro reflejo en el agua. El cordón montañoso que nos rodeaba era el llamado Dientes de Navarino, imponente y majestuoso en la gran calma de la noche.

Al día siguiente registramos nuestra partida en el despacho de inmigraciones de la armada chilena y la aduana. Nos alejamos del puerto por la mañana rumbo a la Antártida. El paso de Drake se empezaba a sentir cada vez más cerca. Patrick asignó equipos de dos personas para cumplir con la guardia en el barco. A mí me tocó con Valery. Mi primera guardia comenzaba a la medianoche, por tres horas teníamos que estar al timón atentas a todo lo que sucedía en el mar. A esa hora ya estábamos lejos de la tierra y las olas rebotaban cada vez con más fuerza contra el pequeño velero en el que nos habíamos embarcado.

Durante mi primera guardia comencé a marearme, el velero parecía una hojita flotando en la inmensidad, las olas eran cada vez más grandes. Con un viento de cuarenta nudos a la una de la mañana, mi cuerpo no podía más. Nunca me había sentido peor, de repente una tormenta de viento y lluvia estaba sobre nosotros. Atada de un arnés y con chaleco salvavidas a la barandilla, mareada y con el cuerpo completamente revolucionado, yo vomitaba sobre el mar. Mis compañeros comenzaron a ajustar las velas en medio de un mar cada vez más violento. Patrick intentó juntar agua con un balde atado a una soga, para asistirme y limpiar, entonces el viento enredó con la cuerda su mano derecha y le quebró dos dedos. Y eran nuestros primeros días de navegación, aún quedaba casi un mes por delante.

Esa noche las condiciones meteorológicas no nos estaban acompañando. Las aguas frías de la Antártida se mezclan con las más cálidas del Atlántico y el Pacifico generando en el Drake una ola tras otra. Ese tipo de olas pueden alcanzar hasta 30 metros de altura. Además, al norte la cordillera de los Andes y al sur la península antártica, provocan un efecto de embudo que acelera los fuertes vientos.

Había leído que el Drake es el único paso naturalmente abierto que permite circunnavegar el mundo durante todo el año, nunca lo había imaginado con tanta violencia y tempestades tan atroces. Otro paso, no natural, es el del Canal de Panamá, una increíble obra de ingeniería a base de esclusas que se abren y cierran para permitir el paso del Atlántico al Pacífico. Y otro es el pasaje del Noroeste al norte de Canadá, pero sólo se abre unas pocas semanas durante el verano, luego los hielos lo bloquean.

Rumbo hacia la Antártida, amarrada al barco y mareada, sin poder moverme, sentía el viento, el frío y la sal en la cara mientras recordaba que una caída al mar sería mortal, sin posibilidad de rescate: en uno o dos minutos el final sería por hipotermia. Aun así no podía bajar a mi camarote, porque el mareo era más intenso abajo. De alguna manera sentía que el viento en la cara me aliviaba.

Nativos canoeros ya recorrían hace miles de años el Pasaje de Drake. Para los británicos, Francis Drake en 1578 fue el primero en avistarlo, de ahí su nombre. A lo largo del siglo XIX fue el único paso en el mundo de los clippers y bergantines que llevaban el oro y la lana de Australia hasta Inglaterra, y de los barcos de carga y de correos. Durante más de un siglo, esta ruta fue la más dura para los capitanes y marinos. Los que lograban atravesarla volvían con anécdotas realmente aterradoras.

Pasamos cuatro días navegando por las intensas y violentas aguas del Drake, atravesamos sus casi mil kilómetros de distancia. Mi cuerpo ya se había acostumbrado al movimiento constante de esta inmensa naturaleza indomable. Ya no me mareaba. El mundo marino era nuevo para mí, pero entendí que mis esfuerzos eran en vano: sólo tenía que dejarme llevar y mecerme al ritmo del agua. Aprendí a caminar y a respirar con un pulso que acababa de descubrir y era un nuevo renacer en mí.

Las aguas comenzaban a aquietarse, el barco parecía estar más estable, presentía que estábamos llegando. Hasta que de repente vimos una extensa isla de tierra con sus picos tapados de nieve. Habíamos llegado a la Antártida. Inmóviles y sin palabras contemplamos su belleza, empezábamos a ver cada vez más hielo de un lado y del otro, el agua calma reflejaba el paisaje. Eran las 3 y 45 de la madrugada, habíamos llegado a la base naval militar argentina Melchior, una estructura desolada en medio del hielo. Había luz diurna y estaba nevando. Nos amarramos a cuatro piedras gigantes y fondeamos en el espejo de agua helada del continente blanco, el único que preserva los valores naturales de este mundo tan hermoso y frágil. Estaba felizmente en la Antártida, viviendo en una película que quería que no se acabara nunca y que todavía no sé cómo contar. El continente antártico no pertenece a ninguna nación: un tratado de 1961 fue firmado por casi cincuenta países para proteger su naturaleza. Veintisiete países tienen desde 1980 bases destinadas a la investigación científica, con fines pacíficos. Conocí varias de ellas.

Estuve casi un mes navegando por el lugar más inhóspito y desolado de la tierra, al que sólo en un velero pequeñísimo se puede llegar, rodeada de glaciares imponentes, de aguas profundas, azules, transparentes, mares que a veces se confunden con el cielo. En viaje escribía: “hielos de infinitas formas, tamaños y colores, icebergs inmensos rodeando el barco… montañas… todo pasa lentamente a los costados, las horas pasan, los días pasan y el sol no se esconde jamás, todos los días transcurren de día, a veces me pierdo, me duermo de día y me despierto de día, abro y cierro los ojos y siempre es de día. Prendo la cámara y pingüinos saltan en el agua, revolotean al igual que los delfines, focas, ballenas y lobos marinos… no me alcanzan las palabras para describir la majestuosa belleza de este continente habitado por seres extraordinarios”.

Mis días de película se terminaron y emprendimos el regreso. Traje en mi alma miles de kilómetros de aventuras y experiencias, quizás las más extremas de mi vida. Abrazos y risas que me curaron hasta del frío, amor y hermandad de personas magníficas que por siempre estarán en mi corazón.

Nos estábamos yendo y una ballena enorme nos saludaba con su cola blanca y negra, más adelante delfines nos rodeaban al pasar, aves de todos los tamaños pasaban volando. Entrando al Drake una luna llena nos abrió camino en el extenso mar.

Fue difícil el regreso. Otra vez el Drake salvaje e intenso. Pero esta vez sí pude disfrutar la sensación de estar flotando en un gran mar de gratitud por todo lo vivido en el continente más puro, real y vivo del planeta.

Fotos de María Gabriela Vera, sus compañerxs de expedición y la Secretaría de Comunicación Institucional de la UNVM.

![]() 31 de agosto de 2023

31 de agosto de 2023

María Gabriela Vera

Es realizadora audiovisual. Argentina y cordobesa. Aventurera, curiosa, soñadora. Se formó en la licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Es técnica superior en Administración y Gestión de Instituciones Universitarias. Actualmente se dedica a la producción de contenidos audiovisuales en sus diferentes formatos y géneros para Secretaría de Comunicación Institucional de la UNVM. Integrante y socia fundadora de la cooperativa de trabajo Tándem Audiovisual e integrante de la comisión directiva de la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba.