Hablar acerca de algo que ocurrió es siempre re-crearlo, volver sobre los hechos, re-pasarlos. Y también es re-cordar que, en su etimología, significa volver al corazón. El relato de la memoria es, a su vez, desordenado y caprichoso. Allí los eventos se muestran a mano y contramano, pues la linealidad temporal se fragmenta para conformar otra historia que tiene más que ver con la experiencia subjetiva de quien la enuncia que con la exacta cronicidad y veracidad de los hechos acontecidos.

Si esto fuera un cuento podría comenzar diciendo “Había una vez una mujer que emprendió un viaje hacia un lugar muy lejano en busca de maravillas y regresó a su tierra habiéndose encontrado a sí misma”. Pienso en esto y me pregunto: ¿Qué es la vida si no un largo viaje en donde vamos encontrando partes de lo que somos; armando y desarmando el rompecabezas de nuestra esencia que se nos muestra y se nos escapa en el devenir de los días? Un viaje hacia cualquier lugar es siempre un viaje hacia uno mismo, hacia nuestras fortalezas, hacia nuestros miedos, hacia nuestra capacidad de maravillarnos, de emocionarnos, de conectar con otros y también de habitar nuestra soledad.

Hay, además, muchas maneras de viajar. Fue a través de la música que comenzó mi descubrimiento de este país tan vasto en territorio como en expresiones artísticas. En sus canciones Tom Jobim y Vinicius de Moraes me hablaron de Ipanema, Copacabana y Leblon; del Corcovado que veían desde su ventana; de la vida en la sociedad burguesa de Río de Janeiro. La atmósfera nostálgica y sentimental de la bossa nova se transformó para mí, durante muchos años, en la referencia musical del Brasil. De la mano de la música vinieron las palabras; el portugués, su significado y su sonoridad particular. La tarea de ir y volver sobre las cintas de los cassettes imitando la voz de Joao Gilberto o Elis Regina, buscando la mejor pronunciación posible, ocupó tardes enteras en la habitación de mi adolescencia. En ese ritual casi cotidiano se creaba un escenario imaginario, en donde los personajes y sus historias acontecían entrelazándose con una parte de mi propio mundo interno, tendiendo puentes hacia mi emotividad y sentando las bases de mi sensibilidad estética en plena construcción.

![]()

Fue a través de la música que comenzó mi descubrimiento de este país tan vasto en territorio como en expresiones artísticas. La atmósfera nostálgica y sentimental de la bossa nova se transformó para mí, durante muchos años, en la referencia musical del Brasil.

A lo largo de mi formación musical fui transitando otros paisajes sonoros brasileños, armando poco a poco una especie de mapa de ritmos y expresiones artísticas, incompleto hasta el día de hoy, por supuesto. El acercamiento a esas expresiones se dio siempre desde la praxis, coincidiendo con el contacto con diferentes músicos y propuestas musicales que las incluían. Fueron apareciendo así, géneros territorialmente cercanos a la bossa nova, como el samba y el choro, expresiones más antiguas que representaban otro tipo de identidad carioca más ligada a sectores populares de Río. En tanto, de la mano de la música vocal, conocí música del nordeste brasileño, como el baiao y la marcha rancho. Entre estas dos vertientes sonoras (carioca y nordestina), además de marcadas diferencias en lo estrictamente musical, como el ritmo y la instrumentación, encontré grandes contrastes en los modos de vida que reflejaban en sus textos que hablaban del amor, las problemáticas de la vida cotidiana y las celebraciones. El referente de la música nordestina fue, sin dudas, Luiz Gonzaga. Otro gran número de artistas que conocí en esos años pertenece a lo que se denomina MPB (Música Popular Brasilera). A través de Djavan, Caetano Veloso, Ivan Lins y Gal Costa, entre otros, fui descubriendo la gran variedad de ritmos brasileños que en ella convergen y que dialogan constantemente con otras músicas como el reggae o el funk, por ejemplo. El paso a las nuevas generaciones de MPB lo hice de la mano de Moreno Veloso, Marisa Monte y Ed Motta, entre otros.

Otro camino hacia destinos musicales muy diferentes se abrió para mí cuando escuché a Egberto Gismonti y, posteriormente, a partir de amigos que lo interpretaban, a Hermeto Pascoal. Cada uno con su marcada impronta me llevaron a través de un lenguaje musical que aprendí a escuchar poco a poco, como quien se adentra en la espesura del mato, descubriendo los sonidos que lo habitan, pisando los senderos apenas delineados. Su marcada fusión con el jazz y, en el caso de Hermeto, el concepto de creación colectiva, generan una trama musical que pude disfrutar gracias a ciertas pautas o tips de viaje que guiaron mi acercamiento y escucha.

Fue en esa misma época que asistí por primera vez a una roda de samba. Allí pude vivenciar el encuentro, el compartir. Fue lo más parecido que viví a una guitarreada al calor del fuego, o una peña de esas que terminan cuando viene clareando. Horas de música ininterrumpida, de un repertorio que se va construyendo en base a un saber colectivo, y en el que confluyen obras de diferentes épocas y tradiciones del samba.

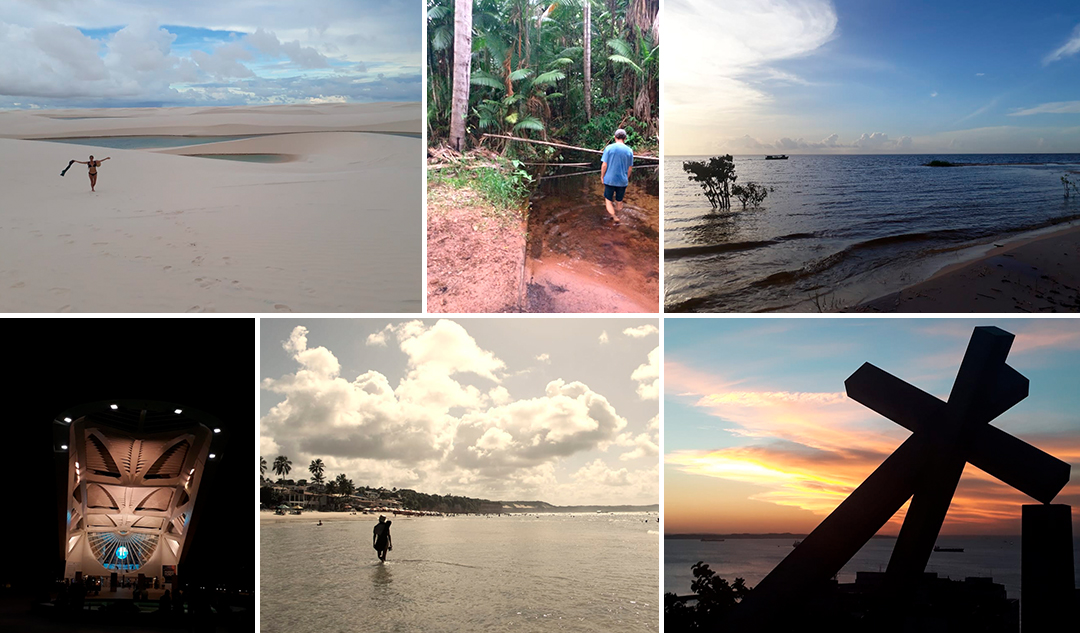

Ya cerca de emprender viaje, buscando canciones para un repertorio que intentara reflejar otro Brasil, con compositores y obras no tan conocidas y que mostraran otras realidades diferentes a la del carnaval carioca o la bossa nova de Río de Janeiro, encontré una entrevista a Vitor Ramil en donde él habla de una estética del frío. Allí plantea una visión acerca de la música del sur de Brasil, diferenciándola de aquella del norte y emparentándola con los ritmos de países vecinos (Uruguay, Paraguay y Argentina) como la milonga y la guarania. Esta cuestión reforzó en mí la creencia de que esta travesía sería hacia el encuentro, no tan sólo de múltiples expresiones musicales, sino también de múltiples hombres y mujeres en relación con su entorno natural y cultural.

![]()

Buscar canciones para un repertorio que intentara reflejar otro Brasil reforzó en mí la creencia de que mi travesía sería hacia el encuentro, no tan sólo de múltiples expresiones musicales, sino también de múltiples hombres y mujeres en relación con su entorno natural y cultural.

El objetivo de mi viaje no era de índole profesional. Al mismo tiempo, mis motivaciones estaban muy vinculadas a lo musical y tenía expectativas de nutrirme en ese aspecto. De una cosa estaba segura, la música sería mi compañera de viaje… y así fue.

Con una mochila que decía Argentina por todos lados (3 botellas de vino, 3 paquetes de yerba y 2 potes de dulce de leche) y mi guitarra de viaje, llegué al aeropuerto de Río de Janeiro. Muchas personas se acercaron a mí ofreciéndome taxi, uber, buses y vaya una a saber qué otras cosas ininteligibles para unos oídos recién llegados. Me subí a un urbano y llegué a la terminal de ómnibus para tomar un interurbano que me dejara en Arraial do Cabo, destino en el cual me recibirían unas amigas y en donde permanecería durante un mes. Esta pequeña ciudad es básicamente hogar de pescadores y gente vinculada al turismo. Sus playas son, en mi opinión las más blancas y cristalinas que conocí a lo largo de todo el viaje. La vida musical allí se limita a los múltiples barcitos y restaurantes de la costa, que por lo general ofrecen un show de un cantante acompañándose con guitarra interpretando canciones de moda de la MPB de todos los tiempos (repertorio que debe alcanzar una duración de 3 horas como requisito para la contratación por un caché fijo por noche), y espectáculos a la gorra de diferentes disciplinas artísticas que suelen brindarse en la plaza del centro histórico. Esta misma modalidad vi repetirse en muchas otras pequeñas ciudades costeras del nordeste y norte brasileño.

Mi próximo destino fue Sana. En este lugar de sierras y cascadas, de grandes extensiones de pastizales de intenso verdor, encontré un tiempo de recogimiento y profundo diálogo interno. Fue muy grande el contraste que experimenté en relación al ritmo de vida de la gente, que muy probablemente estuviera guiado por su entorno natural. Las fuertes lluvias marcaban las pausas obligatorias del día, que en ocasiones duraban varias horas. Ese era el tiempo para reposar, leer, compartir, hacer música. En las noches, los pequeños barcitos del pueblo ofrecían diferentes propuestas musicales: rodas de samba, reggae, MPB, interpretadas por músicos del lugar o de ciudades vecinas.

El siguiente estado que visité fue Amazonia. Manaos, su capital, tiene más de 2 millones de habitantes. Es una ciudad portuaria, con mucha vida en las calles, mercados y ferias, vendedores callejeros ofreciendo su ruidosa mercancía. El sol y la humedad son una constante y los gallos y mosquitos siguen su riguroso cronograma diario de cantar y picar. Allí compré una hamaca y un pasaje de barco para navegar río abajo rumbo a Belém. Esos días fueron únicos. El barco tenía tres niveles, uno para carga y otros dos para pasajeros y dependencias de servicio (cocina y baños). Cada pasajero colgaba su hamaca en ganchos dispuestos a lo largo y ancho de un gran espacio vacío que pronto se llenaría de colores y texturas. Las personas que usan este tipo de barcos son habitantes de la zona que viajan por cuestiones comerciales (para comprar mercancías en la capital) o de visita a familiares o amigos. Allí el tiempo es lento y continuo, como el río que lo sostiene, como el barullo de la marcha que no cesa. El barco sólo detiene su movimiento cuando se acercan, desde las casitas de madera de la costa, pequeñas canoas con rudimentario motor. Desde ellas, uno o dos niños ofreciendo frutos del agua y de la selva (camarones, frutas, una especie de pan dulce de tapioca), trepan con agilidad y audacia por los barrotes oxidados alcanzando la mercadería a los pasajeros. En ese devenir pausado y calmo de la navegación siempre hay tiempo para las historias: relatos de otros viajes, de añoranza por la tierra que se deja atrás, de memorias de infancias felices o crudas, de vigorosas juventudes, de proyectos, de anhelos, de esperanzas. El río alberga en su cauce muchas y diversas realidades, que por un momento confluyen y comparten un mismo destino.

A mitad de camino a Belém, ya en el estado de Pará, visité un lugar a la vera del río Tapajós llamado Alter do Chao. La parada de colectivo me dejó exactamente al frente de un bar en donde estaban tocando samba de roda, Cartola. Típica postal: mesitas con bebidas en cuyo alrededor se disponen los músicos que tocan y cantan hasta agotar su repertorio que parece infinito, mientras el público desde otras mesas o de pie en las galerías o en la calle corea y baila al son de las canciones conocidas por todos. En este mismo pueblo pude asistir a una celebración popular: la Fiesta del carimbó. Esta música es una danza que contiene elementos indígenas y afro. Tambores de diferentes tamaños, maracas, guitarra, clarinete y bajo tocan un ritmo monótono mientras se cantan coplas con coros responsoriales, generalmente relacionadas a la vida en el río, la soledad del pescador, los largos viajes, la espesura de la selva y sus habitantes. Las parejas bailan descalzas, las mujeres con enormes polleras coloridas que despliegan con sus brazos en alto o hacen girar con sensualidad y gran belleza. Era la primera vez que oía y veía bailar esa música, y así fue, en su entorno de río, con su gente, en un pueblo de la amazonía. Sentí que los más de 4000km que me separaban de Río de Janeiro se reflejaban en esta expresión tan distinta, tan distante, que más tenía de parentesco con la música colombiana que con la bossa nova o el samba que acababa de escuchar en ese mismo lugar la noche anterior. Después de un par de noches durmiendo en la hamaca a la intemperie, con el sonido de la selva como arrullo (o despertador), me subí a otro barco y seguí mi camino río abajo.

Ya en Belém comencé a vivir el norte brasileño. Otra ciudad portuaria me recibió con su agitada vida, su historia, sus mercados. Me llamó mucho la atención el uso del paraguas tanto para el sol como para la lluvia. Claro, estos dos fenómenos se intercalaban casi caprichosamente a lo largo del día, regulando la rutina de las personas. Era temporada de lluvias. Con el paso de los días iría descubriendo de qué se trataba eso.

En las playas del norte encontré a muchos argentinos radicando, con pequeños emprendimientos, formando sus familias, o viajando como modo de vida. La mayoría de ellos músicos o vinculados al turismo, ofrecían opciones diferentes a la MPB que se escuchaba comúnmente. Formaban bandas de reggae, de cumbia, de jazz. Pude compartir con ellos y ver desde cerca la experiencia del exilio, el choque cultural, el hecho de crear nuevos vínculos afectivos y laborales. Por lo general se agrupan en pequeñas comunidades y viven relaciones muy fraternales. Es común también que se relacionen especialmente con otros moradores extranjeros y que se apoyen y sostengan mutuamente.

![]()

Mientras estaba sola con mi guitarra frente al mar, o viajando de una ciudad a otra en un colectivo, se acercaban lugareños a conversar, a contarme sus historias de vida, sus sueños frustrados. Y en ese entramado de historias aparecía la música.

En otras oportunidades, mientras estaba sola con mi guitarra frente al mar, o viajando de una ciudad a otra en un colectivo, se acercaban lugareños a conversar, a contarme sus historias de vida, sus sueños frustrados. Y en ese entramado de historias aparecía la música. Todos tenían en su bagaje un sinnúmero de canciones de distintas épocas. Surgían para mí nuevos nombres de artistas, cantores y cantoras de MPB (Maysa, Raul Seixas, Belchior, Raimundo Fagner); melodías y letras enteras cantadas a capella por el vendedor de helados, de bijou, de viajes de barco, el taxista, la señora del asiento de al lado del colectivo, o compañeros de hospedaje. A través de ellos conocí muchísimos referentes musicales que ignoraba por completo, a la vez que reconocí a muchos otros que también formaban parte de mi historia personal.

Seguí mi camino rumbo al Este, atravesé los estados de Maranhao, Piauí, Ceará y Río Grande do Norte hasta llegar al estado de Pernambuco. Tuve la posibilidad de estar algunos días en Recife y conocer un poco de su historia, sus museos, sus músicas populares (como el forró y el baiao), y sus fiestas tradicionales. Fue interesante saber un poco más acerca del carnaval allí, tan particular con sus muñecos gigantes y sus paragüitas de colores, con el frevo como música y bandera, tan definitorio de la identidad de sus habitantes, tan diferente del carnaval carioca y a la vez tan hermano. Pude también compartir experiencias con algunos músicos locales y asistir a espectáculos en vivo. Hay mucha música en el Nordeste, la gran mayoría no es for export, no llega a difundirse de manera global y sólo acceden a ella personas que tienen algún tipo de referencia.

Mi próximo destino, Salvador de Bahía. Para llegar allí atravesé dos estados, Alagoas y Sergipe. El camino fue de gran belleza, kilómetros y kilómetros de sierras con plantaciones de caña que se intercalaban con la mata silvestre. De vez en cuando, asomaba algún poblado. En el auto que compartí con otros tres pasajeros también intercalamos paisajes. Un mix de música electrónica brasileña, rock nacional argentino y clásicos de la MPB fue musicalizando el camino entre charlas y silencios que invitaban a la contemplación. Finalmente llegué a Salvador. Me alojé en la parte baja de la ciudad, cerca de la Basílica do Senhor do Bonfim. No estuve mucho tiempo, ya se acercaba el final de mi viaje, así que sin más, el primer día fui al Pelourinho. Este barrio encierra la mística bahiana. El sincretismo religioso es evidente y los distintos ritos conviven en armonía: hay tantas iglesias católicas como pequeños almacenes de elementos para las ceremonias de candomblé. En uno de mis paseos, entré a la Igreja do Rosário dos Pretos porque me llamó la atención el sonido de tambores y sonajas que provenía de su interior, donde estaban cantando un Ave María con atabaques. También tuve la oportunidad de asistir a una roda de Capoeira: berimbaus, caxixis, pandeiros en una danza heredada de generación en generación a través de mestres que forman sus escuelas y divulgan toda una filosofía de vida.

Durante los días que estuve en Bahía se estaba llevando a cabo el FARPA (Festival arte da palavra) en el teatro SESC del Pelourinho. Tuve la oportunidad de asistir a la presentación de un artista del estado de Río Grande do Norte, Caio Padilha, poeta, cantor e intérprete de rabeca, instrumento similar al violín (que conocí por primera vez en Olinda, ejecutado en una banda de forró). Él intercalaba versos hablados y cantados para contar relatos de personajes del sertao. Además, participé de una mesa en donde se analizaba y debatía acerca de la importancia de los cordeles como género literario. Antiguos folletos de poesía e ilustraciones, los cordeles llevaban noticias y humor en la región del sertao nordestino. En la actualidad forman parte de la currícula de las universidades brasileñas.

El círculo de esta travesía se cierra en Río de Janeiro. Quisiera destacar como última experiencia, mi paso por el Museo do Amanha (Museo del mañana). La exposición principal de este museo de ciencias está estructurada en cinco zonas: Cosmos, Tierra, Antropoceno, Mañana y Ahora. A través de diferentes experiencias en espacios en donde la ciencia, el arte, la razón, el lenguaje, la emoción y la cultura se encuentran (ambientes audiovisuales, juegos digitales, instalaciones interactivas), este museo no expone objetos, sino ideas. El concepto general que propone es que el universo está en constante movimiento y que el mañana es una construcción colectiva. Nos interpela, nos interroga acerca de qué mañana queremos construir como humanidad. Una frase de Borges está plasmada en el final del recorrido por el museo: “A unos trescientos o cuatrocientos metros de la Pirámide me incliné, tomé un puñado de arena, lo dejé caer silenciosamente un poco más lejos y dije en voz baja: Estoy modificando el Sahara. El hecho era mínimo, pero las no ingeniosas palabras eran exactas y pensé que había sido necesaria toda mi vida para que yo pudiera decirlas”.

Así, volví a mi ciudad… con la sensación de haber abierto una puerta en mi interior hacia la idea de que somos múltiples y, al mismo tiempo, uno. La música que nos identifica, los límites territoriales que trazamos, el lenguaje que aprendimos de nuestros padres: todo se desdibuja ante lo efímero de nuestro paso por este mundo. Queda entonces transitar la maravilla que se nos abre cuando estamos dispuestos a recibir el regalo de la experiencia. En cada rincón del mundo, en cada vínculo, en cada canción.

Fotos y videos de la Secretaría de Comunicación Institucional de la UNVM y de Fernanda Quintás.

![]() 12 de diciembre de 2019.

12 de diciembre de 2019.

Fernanda Quintás

Es licenciada en Composición Musical con Orientación en Música Popular por la Universidad Nacional de Villa María. Desde 2000 se desempeña como docente particular de técnica de canto e interpretación de música popular. Desde 2007 es docente de Música del Nivel Primario de la Escuela Normal Víctor Mercante. Cantante, guitarrista y percusionista del grupo vocal femenino La Cantarola desde 2009. Cantante y percusionista de Guadal, elenco de folclore argentino perteneciente al Instituto de Extensión de la UNVM desde 2014. Preparadora Vocal del Coro Nonino de la UNVM desde 2008, y del Coro de Niños de la UNVM desde 2016.