Si pensamos en alguien que haya sido perseguido por la dictadura, nos preguntamos enseguida por su vida política, por sus ideas. Edith Vera, efectivamente, fue, para aquellos oprobiosos cánones, una subversiva. Pero veamos por qué. Para ello he trazado someramente una biografía política de nuestra poeta.

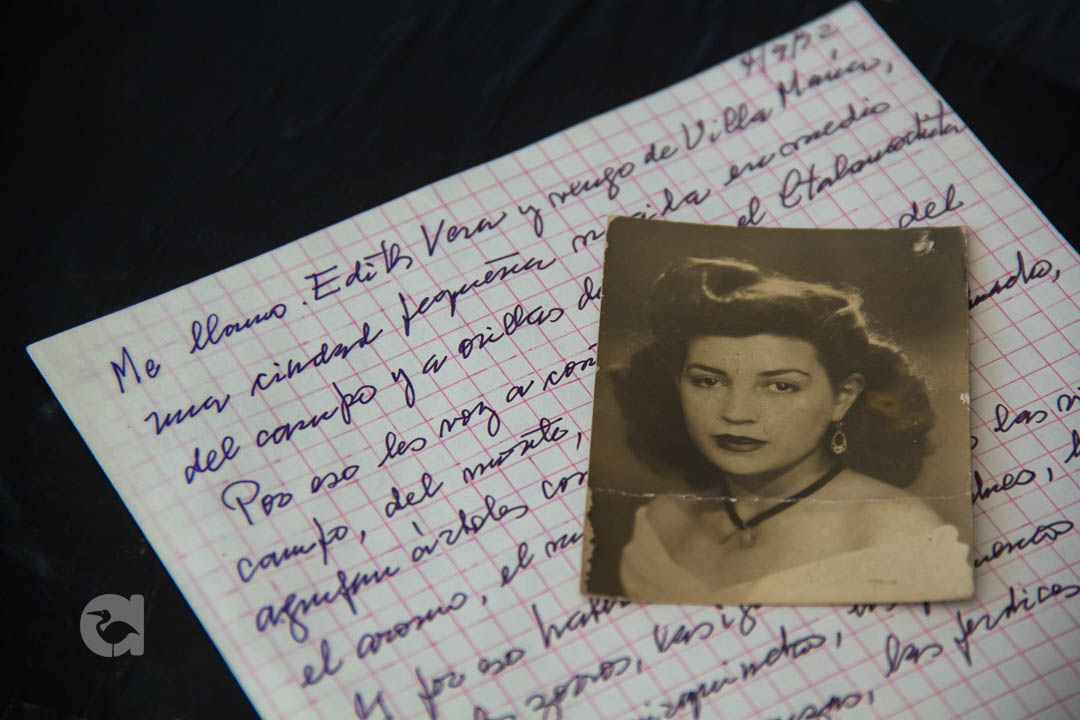

Edith había nacido en Villa María, en 1925. Ella contó muchas veces que su padre, que era maquinista ferroviario y con quien tenía una relación entrañable, fue el primero que puso libros en sus manos desde muy niña, antes incluso de comenzar la escuela. Y que hacia los 10-11 años la llevaba con él a la Biblioteca Socialista, ubicada en calle Santa Fe, donde iba a leer los diarios, que ella también leía, además de otras lecturas como un texto sobre la llamada Santa Inquisición, que luego, mucho más adelante –como nos dijo en una entrevista que le hicimos el poeta Mario Moral y yo, en 1992 (Vottero, 1992)– comprendería con su propia experiencia.

Estudia el Bachillerato en la Escuela Rivadavia, donde entabla una relación muy cercana con la familia de Antonio Sobral, sobre todo a través de la amistad con sus hijas Aracilde y Norah. Pasa con ellas muchas horas en esa casa, nutriéndose de la rica biblioteca familiar. Sobral, como sabemos, era un dirigente del Radicalismo, había sido senador y diputado, y era un prestigioso y ferviente educador.

En 1945, a la llegada del Peronismo, Edith tiene ya 20 años y trabaja como maestra normal, primero en Leones, luego en San Francisco del Chañar en una escuela rural muy precaria (allí aprende a montar a caballo). Luego va a trabajar a la ciudad de Córdoba, en Barrio Cofico, mientras estudia Abogacía en la Universidad Nacional.

Sabemos que su padre, cercano al socialismo, se afilia al Peronismo desde sus primeros tiempos, llegando a ocupar cargos. Recordemos la relación que tenían entre ambos desde que ella era muy pequeña, a partir de lo cual no es difícil imaginar que ahora, ya adulta, compartiera con su padre conversaciones y ricos debates sobre la nueva política, que de alguna manera se proyectaba sobre las bases que ellos habían apoyado.

En 1954 se casa, ya de regreso en Villa María, y en 1955 la nombran maestra en la escuela República de Bolivia de Villa Nueva, donde crea el primer jardín de infantes de esa ciudad.

Con su esposo convivió por diez años. Se decía que él era comunista o cercano al comunismo. Mateo Abner (o Manuel, como ella le decía) provenía de San Juan y era médico pediatra.

Edith celebra la independencia de Cuba (1959) escribiendo un largo poema que fue publicado por Leónidas Barletta en la revista Nuestra Palabra, órgano del Partido Comunista en Argentina (Parodi, 1996:133).

Cuando yo la conocí, a principios de los 90, ella era claramente afín al Peronismo. Asistía a reuniones y encuentros de formación, quería participar. Recuerdo, sin embargo, que en alguna ocasión me dijo que estaba muy feliz de ver reanimarse la política, de que hubiera jóvenes talentosos, con ideales, pero que ella, en lo personal, se había decepcionado un poco frente a algunos acontecimientos del orden nacional. Recordemos que por entonces gobernaba el menemismo.

Pero volvamos a los 60 y 70. Edith seguía estudiando. En 1959, ya casada, se inscribe en el Profesorado para Jardín de Infantes que acababa de crear Sobral en la escuela Víctor Mercante, dependiente de la Biblioteca Rivadavia. Su desempeño como estudiante y sus ideas progresistas le valieron que, apenas recibida, fuera nombrada directora del jardín de infantes de esa institución.

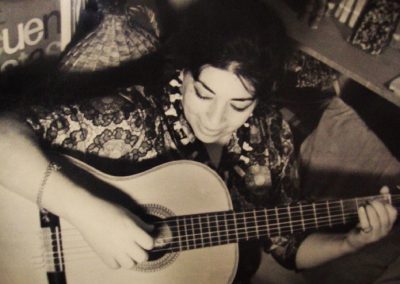

Desde el primer momento ella se mostró una docente verdaderamente revolucionaria. Su profunda sensibilidad le permitía un acercamiento excepcional a los niños y, en general, a las personas. Bregaba por la creatividad de las maestras y maestros. Procuraba que pudieran armar sus clases haciendo uso de lo que hubiera a mano. Ella misma llegaba al aula con su guitarra, sacaba piedritas y hojas secas del bolsillo y con eso daba una clase que embelesaba a todos. Introdujo al aula la poesía y la narración oral cuando la escuela era muy estricta con las llamadas “lecciones”. La poesía y los cuentos que ella misma escribía para los niños se distanciaban radicalmente de lo que por entonces circulaba como literatura infantil, teñida de moralismos. Creía fervientemente en otras maneras de enseñar y de aprender, y quienes la tuvieron como maestra o fueron sus alumnas en el profesorado y colegas, dan testimonio de ello. No la olvidan.

Trabajar en la docencia no era, por cierto, una excepción para la época, donde era una de las pocas profesiones aceptadas para la mujer. Pero que una mujer siguiera una nueva carrera, teniendo ya un título, estando casada, y que, además, siendo esposa de un médico, trabajara, sí nos habla de la idea que ella tenía sobre el lugar de la mujer en la sociedad.

De hecho, en este sentido es un dato muy importante que, luego de diez años, le pide a su marido el divorcio, en una época y en una comunidad –sobre todo– donde las mujeres soportaban lo innombrable antes de abandonar el matrimonio, que les garantizaba contención y estatus social. Cuenta Marta Parodi que Edith le relata que, a la pregunta del juez sobre por qué quería divorciarse, Edith dice que su marido había dejado de quererla (de hecho, se veía con otras mujeres), a lo que el juez le responde que de ninguna manera esa era razón para dejarlo, y que debía anteponer otros argumentos (Parodi, 1996:39).

Allí tenemos una mujer militante: en la vida, en el trabajo.

En la docencia, como señalé, realmente se destacaba, lo cual también nos hace pensar que tendría algunos enemigos, ya sea por razones ideológicas, y también por celos.

Concebía el ser humano en armonía con lo más mínimo de la naturaleza, era sensible al dolor, a la pobreza, a la injusticia.

Uno de sus poemas más bellos y conocidos, que tiene el tono de una plegaria, dice:

a la injusticia.

Que no tenga los ojos cerrados

ante el horror.

Que mis hombros sean fuertes

para ayudar al débil.

Y que tenga el corazón lleno de abejas

para que mi lenguaje sea

sustancioso panal.

Eso nomás, vida,

eso nomás.

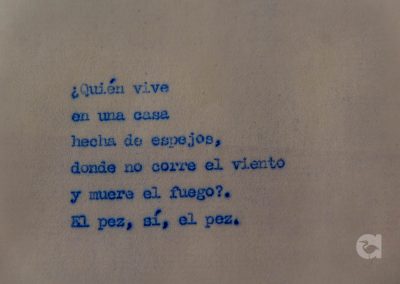

Otro, que habla de su relación y respeto por la naturaleza, dice, simplemente:

Estamos

aquí

acurrucados,

para dejar

espacio

al vuelo

de los pájaros.

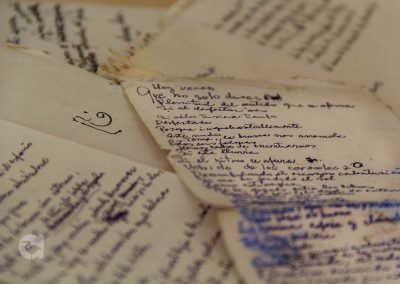

Y así llegaron los duros años de dictadura. Lo poco que se ha hecho público acerca de lo que sufrió Edith está brevemente relatado en el libro de Marta Parodi Con trébol en los ojos, publicado en 1996 (ob. cit.).

Y aquí quisiera hacer otro paréntesis.

Marta escribió una biografía de Edith Vera en vida. En ella se incluye, además, una antología de poemas inéditos que la poeta le entregó para su publicación.

Yo las conocí a las dos por la misma época, a principios de los 90, como ya dije, y tuve una entrañable relación con ambas y también entre las tres. Marta tenía un taller literario al que Edith asistía y gracias al cual volvió a escribir luego de un largo silencio entre 1983 y 1990. Además, creó el Primer Club de Narradores, hecho insólito para la época. Al club, al principio, pertenecíamos Marta, Edith, Angelita García y yo, y unas niñas que conformaban algo así como el club juvenil.

Allí fue que Marta tuvo la idea de escribir la biografía, y se lo propuso a Edith. Yo ya entonces interpreté que se habían buscado –y encontrado– la una a la otra. Edith había conseguido que Marta escribiera, sin tener que pedírselo. Sabía que tenía que dar testimonio de su vida y Marta fue la elegida. El libro comienza, precisamente, con los episodios de la dictadura.

Allí se cuenta que en 1979 Edith recibe una inspección en el jardín de infantes, donde la inspectora se sorprende de que ella tuviera, en las paredes de la dirección, carteles con frases del Mayo Francés de 1968: Seamos realistas, pidamos lo imposible. Según continúa contando Marta, la inspectora habría hecho un informe negativo aludiendo que aquellas frases eran la entronización del absurdo.

Recibe entonces una comunicación desde el Ministerio de Educación donde le dicen que queda bajo “inhabilitación en Educación y Cultura con aviso a todas las provincias” (Parodi, 1996:15). Ella misma, en aquella mencionada entrevista de 1992, nos había contado que la prohibición se había extendido también a los países vecinos.

El informe aludido seguramente produjo su efecto, pero sería ingenuo creer que todo fue obra de la inspectora. No hay dudas de que alguien “la marcó”. Quizás por eso mismo le cayó la inspección. Quizás a la propia institución no le convenía una docente como Edith.

Pero hubo todavía más. En el mismo año había sufrido tres allanamientos en su casa de la calle Catamarca, convirtiéndose en víctima directa de violación a los derechos humanos.

Ya en época de Frondizi, del radicalismo intransigente que gobernó entre 1958 y 1962, en plena proscripción del peronismo, su casa, donde convivía con su esposo, Abner, había sido allanada en el marco del Plan Conintes “contra la subversión, el terrorismo y el comunismo”.

En 1979 el primer allanamiento en dictadura fue un atardecer. Policías comunes de civil y gente de la División Tanques y Explosivos del Ejército rodearon la zona. Hicieron salir a los estudiantes de la escuela cercana, el IPET N° 9 Abraham Juárez, y cerraron la calle al paso de los vecinos. Entraron violentamente a la casa y se llevaron algunas cosas.

El segundo allanamiento fue poco después, en pleno día. Parece, según contaría Edith, que querían llevarse una moto que ya habían visto la primera vez, pero que finalmente dejaron.

Del tercer allanamiento “Edith se recuerda en camisón, acostada en la cama, de donde no la habían dejado levantarse amenazándola con una bayoneta” (Parodi, 1996:13).

Se sabe que se llevaron algunas cosas valiosas como vajilla de plata, una cámara fotográfica alemana, álbumes de estampillas. Preguntaban por qué había libros en valijas, y si la casa tenía sótano.

No es difícil –y a la vez es imposible para quien no lo haya vivido– imaginar aquellas escenas. Las de dentro y las de fuera de la casa. Los vecinos, los compañeros y compañeras de trabajo.

La gente habla. La gente calla.

Los allanamientos, la separación del cargo docente.

Edith sin trabajo. Edith sin marido, divorciada. Sola, en la pobreza.

Busca trabajo, se lo niegan, consigue un sueldito como correctora en el diario Noticias.

Ella, que había sido finísima anfitriona de encuentros culturales, la maestra admirada. Poeta, cantora, encantadora mujer.

Ella una vez me dijo, haciendo referencia a los años de dictadura: “están los muertos y desaparecidos, y también estamos los muertos vivos”.

Escuchaba no hace mucho un testimonio de Wado de Pedro donde decía que crecer en el silencio de la sociedad había sido insoportable. Lo que más dolía a las víctimas era que no se hablara, que flotara siempre ese silencio como manto de sospecha, susurrando el famoso “algo habrán hecho”. O el hacer de cuenta que no había pasado nada.

Y así comienza para Edith un tiempo de soledad, de sobrevivir des-centrada y des-pojada de lo que fue, de lo que había sido su vida, su lucha.

El desamparo, la incertidumbre de que en cualquier momento podrían volver. El abuso. El terror.

La gente deja de saludarla, ya nadie la invita ni la visita. Unos pocos amigos y amigas fieles, sí, le llevan incluso alimentos, la sostienen.

Arriba, por fin, la recuperación de la democracia en 1983. Ella aspira, como no podía ser de otra manera, legítimamente a recuperar su puesto de trabajo, como muchos otros.

Se lo niegan. Le dicen, según cuenta Marta, que el Ministerio de Educación decide no volver a nombrarla en la dirección del jardín de infantes.

Hay, allí, sin dudas, una página enrarecida que habrá que leer a fondo y entre líneas alguna vez, que los historiadores deberán revelar. Cómo fue, qué pasó. En la legislatura de Córdoba existe un pre-proyecto para revisar los anales del Ministerio de Educación donde constaría que quienes fueron separados de sus cargos por cuestiones ideológicas figurarían bajo la figura de “abandono de cargo”, sin derecho, obviamente, a reincorporación o resarcimiento alguno.

Pero eso es la letra del papel. En la memoria social, la verdad sí se sabe y también se sabe que las instituciones callaron, obsecuentemente, una y otra vez.

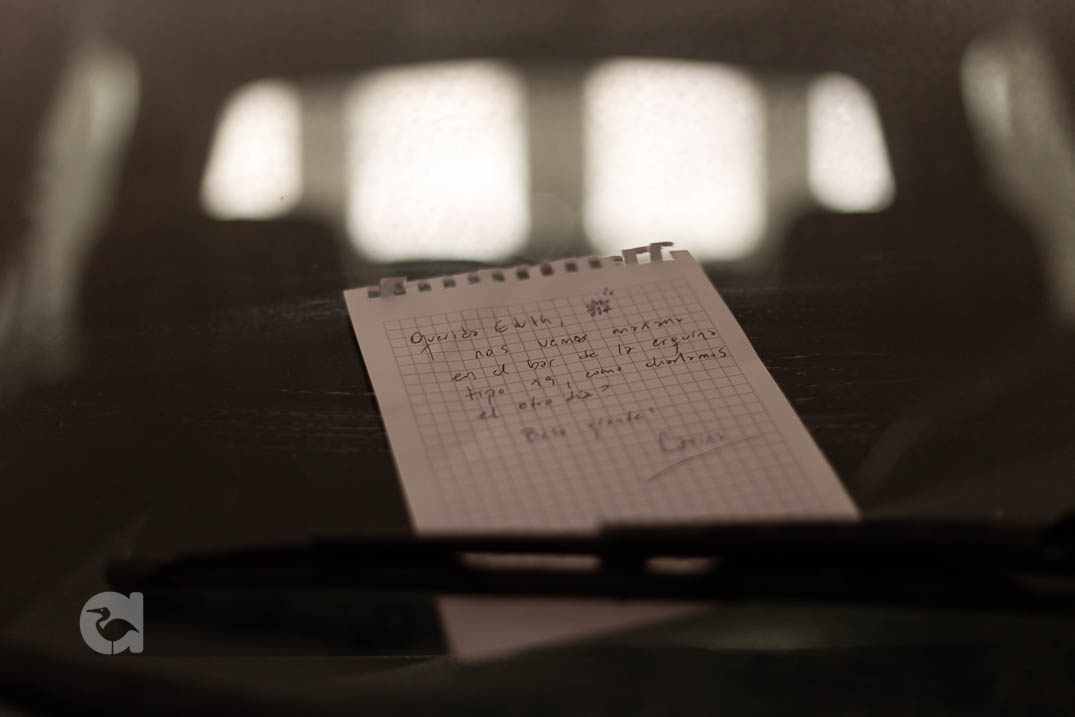

Después de eso, sobrevendrá lo que poco a poco se irá convirtiendo casi en una especie de leyenda, de folklore urbano. Edith, aproximadamente desde 1985, decide no abrir más su casa. Nadie podrá ya entrar en ella. No atiende el teléfono (o no tiene) y se comunica a través de mensajes escritos que había que dejar en el parabrisas de su auto, un Citroën Ami 8 ya sin uso, arrumbado en el garaje de entrada, siempre sin llave. Ella responde con otro papelito que hay que pasar a buscar al día siguiente, con el mismo procedimiento. Recibe a la gente en el bar de la esquina.

A quien pregunta, da como excusa una respuesta que elocuentemente parece pueril. Dice: dejaron tanto desorden en cada allanamiento, que no he podido volver a ordenar la casa.

Ella misma se encargará, de alguna manera, de alimentar el mito: empieza a contar que tiene tantas cosas desparramadas por el piso, que casi no se puede caminar por la casa. Que la mitad de su cama está repleta de libros y papeles, que no recuerda dónde guardó un dinero que su madre le había dado para arreglar el frente de la casa, si en una maceta o atrás de un ladrillo en el patio, que todo lo pierde y lo encuentra de manera inesperada. Que los collares y pulseras están en el baño, que hasta el gato anda perdido por la casa.

Cada vez que sale, eso sí, ella está impecable, bien vestida, elegante, coqueta. Usa collares y a veces flores en el pelo.

Todo ello va conformando un segundo mito: que Edith no está del todo cuerda.

Gente de su edad, por ejemplo, cuando yo contaba por entonces acerca de mi hermosa relación con ella, me decían que era una mujer medio rara, que estaba un poco loca, que era excéntrica, estrafalaria.

Yo realmente creo que ella sufre, a partir de ese fatídico año de 1979, lo que los investigadores han denominado exilio interno, o insilio. Su situación extrema podría resumirse en una simple frase: no tenía dónde ir.

Muchos se exiliaron a tiempo para salvar sus vidas, otros fueron obligados a irse. Algunos otros, como la escritora cordobesa María Teresa Andruetto, se refugiaron en una provincia lejana, en un pequeño pueblo; o como la escritora, también cordobesa, Laura Devetach y su esposo, se escondieron en la gran ciudad, en la propia urbe de Buenos Aires para pasar desapercibidos. Algunos fueron auxiliados para resguardarse en el campo o en las sierras.

Pero Edith, muy probablemente, no tenía dónde ir. Y si por ventura se lo hubiesen ofrecido, no hay dudas de que decidió permanecer en su casa, convirtiéndose en testimonio vivo del horror.

El investigador Fernando Reati utiliza para el caso el término que mencioné: insilio, y lo define como “la experiencia de exilio interior experimentada por aquellos que, si bien no habían sufrido la cárcel y el destierro, habían pasado los años del terror de Estado y las dictaduras militares viviendo como parias, dentro de sus propios países, en una especie de aislamiento e incomunicación que protegía sus vidas pero los alienaba de su entorno” (citado por Brignole, 2016:266, nota al pie).

María Teresa Andruetto, a propósito de esta decisión de auto-recluirse de Edith Vera, dijo una vez: “Mucho se ha hablado del escondite de Edith, acaso más, mucho más de lo que ella cree, pues aquí, en Villa María, ha permanecido ovillada, escribiendo, oculta, pero también –justo es decirlo– preservada del mundo, acaso para oír/para oírlo/ para oírnos mejor. Pero –me digo– acaso es ese esconderse, ese cuidarse de nosotros en el que ha puesto tanto empeño, lo que ha preservado su escritura y su mirada primera, su posibilidad de ver en las cosas, en cada cosa entre las cosas, otra cosa, lo que nosotros no vemos” (citado en Carranza, 2010).

Yo creo, sinceramente –y a esto lo fui madurando a lo largo de los años– que ella, sintiéndose amenazada, amedrentada, primero directamente por la dictadura, y luego transitando esos años borrosos que fueron los 80, hace de su casa violada, abusada, su refugio.

Simbólicamente, la cierra y comienza a decir, como conté, que ya no pudo ordenarla, lo cual, si uno se atreve a interpretarlo, no sólo podría ser una alegoría de su propia vida, sino un testimonio que ella decide dar por el horror y la ignominia vividos por todo un pueblo. Su gesto lo dice todo, la casa queda viva pero arrumbada, extenuada, como el propio entramado social.

Si esta conjetura mía fuese cierta, estamos, sin duda, ante una fuerte paradoja. Edith se pone una máscara para que no la reconozcan, para que no la lastimen más. Era, sin embargo, una persona absolutamente lúcida, de una inteligencia admirable. Había aprendido a cuidarse, sí, tal vez de una manera poco convencional. Conocía muy bien a todos, no decía palabras de más, se apartaba de donde no era bien recibida. Había aprendido a buscar cariño y amistad solo donde preveía fidelidad.

Cuando yo la conocí, como dije, después de los años de dictadura, ya iniciados los 90, ella estaba en una buena época, salía bastante, caminaba mucho por la ciudad, acudía a invitaciones a ferias de libros, a escuelas, a tomar café, a entrevistas. Pero no abandonaba ni un momento su magia de loca, su poética del susurro, aquel hálito insomne y melancólico que la imantaba. Como una niña ingrávida andaba a los saltitos por las veredas, casi como flotando, fugaz y cierta a la vez, con su voz pequeña y aguda, cargando y desafiando, tal vez, a sus propios fantasmas. Un vestido de seda sobre la herida, una mueca dulce sobre el dolor, una voluntad insoslayable de sobrevivir en poesía, un juego de papelitos y parabrisas para conjurar el trauma.

La imagen de la casa es, en toda la obra conocida de Edith, una constante. Casa-hogar viene de focus, el fuego sagrado que no se extingue. Poco antes de morir, cuando ya estaba en una residencia geriátrica, publicó un libro que había escrito en 1972-1973 y que permanecía inédito: La casa azul. Para mí, se trata de un gesto muy elocuente. Es un libro de tono infantil por el tipo de estrofas, la rima, la cadencia musical de los versos, pero de hondo contenido simbólico. La casa azul fue la casa de la poesía, que ella construyó para sí y sostuvo hasta sus últimos días.

Un libro que, por ello mismo, conjuga dos aspectos complementarios de la personalidad de Edith: su fortaleza y su fragilidad, su naturaleza sensible necesitada de refugio y su capacidad para procurárselo.

Ella una vez me dijo, haciendo referencia a los años de dictadura: “están los muertos y desaparecidos, y también estamos los muertos vivos” (frase que aparece también en el libro de Marta Parodi, p.17). Pero no hay poemas que hablen directamente de ella como víctima, aunque muchos refieren al dolor, al deseo de sanar y de florecer.

Dice en un poema de 1978:

Soñé que era caballo

blanco como las nubes blancas

galopando en mi pecho, campo de alfalfa.

¿Hacia dónde iría?

¿Qué vientos azotaban sus crines?

Y este otro donde hace referencia directa a los detenidos-desaparecidos:

Y escribirá la historia

queriendo hablar de los que se fueron

llevados hacia el horror

por la violencia.

Y no podrá decir de todos

dónde terminó el viaje

cuál es el sitio

donde reposa

aunque sea un mínimo meñique

del que fuera

vida vida vida.

Dónde alcanzar una flor.

Dónde llevar una simple piedrita.

Si sobrevivió fue gracias a la palabra y a la poesía. Edith Vera continúa esperando, a través de la sociedad de Villa María que hereda su legado, un acto de desagravio.

Yo creo, insisto, que si Edith sobrevivió, además padeciendo muchas enfermedades, fue gracias a que logró envolverse en un aura poética, gracias a la palabra y a la poesía. Desde allí cultivó la amistad y el amor.

Su altísima sensibilidad le permitió conectarse con lo más hondo y simple de la naturaleza, con el paisaje, con el padre y hermano río, con la condición humana.

Por todo esto y por mucho más que no alcanza a decirse en esta humilde charla, Edith Vera continúa esperando, a través de la sociedad de Villa María que hereda su legado, un acto de desagravio.

Habrá que investigar y escribir y divulgar lo que ella hizo por la educación de las infancias, a través de su impronta renovadora, en favor de la creatividad y de la libertad, fomentando aulas sin castigos donde educar y educarse con alegría fuese posible.

Por todo ello, elegí como subtítulo de esta charla un verso de ella, como ofrenda en estos tiempos difíciles. El verso está en un poema que ella había escrito en dictadura, ante el secuestro y la desaparición de un amigo.

Dice ese poema:

Hablábamos de la increíble muerte

que se llevó a un amigo

diciéndole al oído: Tú no mueres,

la luz siempre retorna.

Hablábamos y hablábamos

de amores, de otros días,

andando por las calles de este pueblo.

El viento iba y venía.

¿Acaso dije que corría mayo?

Tardías campanillas

temblando florecían.

Que estos versos resuenen, entonces, no como un optimismo ingenuo, sino en la esperanza de mantener, en la celebración de los 40 años de Democracia y en medio de tanto discurso de odio y de negacionismo, la memoria viva de todo lo acontecido, como un mantra que no cese: NUNCA MÁS.

Cierro, en el mismo sentido, con una página del Libro de las dos versiones, de la propia Edith:

versión primera:

A mis pies

deteniendo el paso,

la mariposa muerta.

¡El viaje interrumpido

entre la flor y el aire,

cerrando

una vida tan breve!

versión segunda:

Desde la mariposa muerta

parten alas y alas.

* Conferencia dada en agosto de 2023 en la Universidad Nacional de Villa María, en el marco de los actos de celebración de los 40 años ininterrumpidos de Democracia, organizados por la propia universidad. Una primera versión había sido expuesta el 31 de marzo de 2023, en el Centro Cultural Leonardo Favio, de Villa María, por invitación del Partido Justicialista local, en conmemoración, asimismo, de los 40 años de Democracia y en el mes de la Mujer Trabajadora.

Bibliografía

Brignole, Francisco (2016) Volviendo a casa: exilio y género en Lengua madre. En: Miradas desobedientes. María Teresa Andruetto ante la crítica. Pubill, C y Brignole, F (Eds). Valencia, España: Albatros.

Carranza, Marcela (2010) Edith Vera. En: Imaginaria 267 – Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil, 30/03/2010. Recuperado: https://imaginaria.com.ar/2010/03/edith-vera-2/

Parodi, Marta (1996) Con trébol en los ojos. Vida y obra de Edith Vera. Buenos Aires: Plus Ultra.

Vottero, Beatriz (1992) Apuntes sobre una charla con Edith Vera. En: Revista El país del interior N° 4, marzo de 1992. Villa María: Editorial La Pared.

Fotos de Carolina Ramírez y Mauro Pérez – Secretaría de Comunicación Institucional de la UNVM. Fotos de sitios públicos de internet. Producción audiovisual de Carolina Ramírez.

![]() 21 de marzo de 2024

21 de marzo de 2024

Beatriz Vottero

Licenciada y profesora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Lectura, Escritura y Educación y diplomada en Educación y Nuevas Tecnologías. Docente e investigadora en la Universidad Nacional de Villa María y docente de posgrado en FLACSO-Argentina. Ha dictado numerosas conferencias, seminarios, talleres y cursos de capacitación en diversas provincias. Miembro de comités académicos, expositora y panelista en encuentros nacionales e internacionales. Ha publicado libros, ensayos y artículos especializados.