Dime qué lees y te diré quién crees que eres

Un lector converso

Durante mucho tiempo, mis lecturas fueron casi exclusivamente de autores clásicos, consagrados, pertenecientes al canon, gente supuestamente seria que escribía en serio (incluso sus libros más delirantes) para lectores serios, lectores de verdad. Literatura de verdad. Esto se intensificó claramente al ingresar en Letras, porque la academia se mueve también en esa dirección, pero ya venía de antes, del chip de clase media toscamente altiva y la obsesión inconsciente, casi como un reflejo, por la distinción (¡Salud, Bourdieu!).

En algún momento de mi vida decidí (aunque decidir quizás sea mucho decir: me pasó) que quería probar otras sustancias. Fuera de ese mundo de lo sagrado y simplificando un poco, quedan dos opciones: la literatura under y el mundo de los best-sellers. Si miramos la cuestión desde un punto de vista social y diacrónico, un autor del mundo under tiende a la larga a la sacralización o al éxito comercial (o a una combinación de ambas cosas), según sus características estéticas, sus decisiones y la aleatoriedad del mercado editorial.

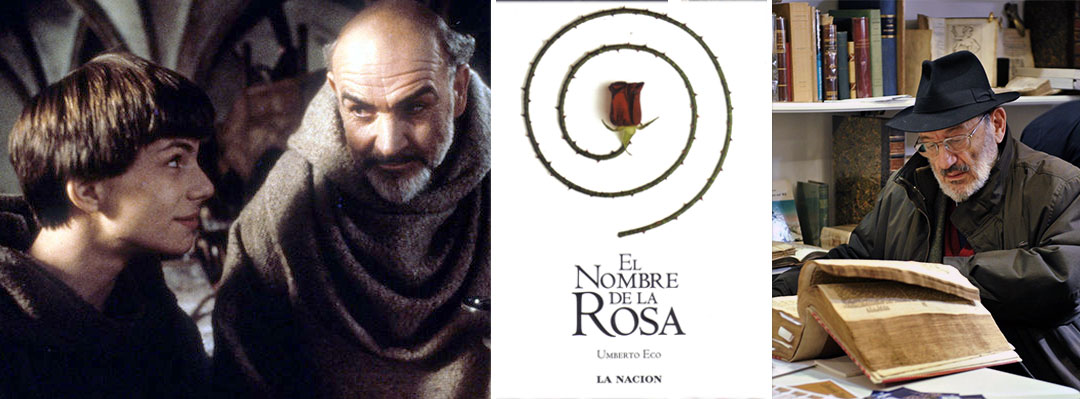

En cualquier caso, mi reacción fue desplazarme hacia la literatura comercial. Había visto las películas basadas en los libros de Dan Brown y se había vuelto a despertar en mí un gusto por lo místico, lo oculto, incluso por lo medieval y por las conspiraciones ancestrales, que había olvidado desde mis lecturas de Eco. No obstante, me puse una última barrera: quería conseguir el Código Da Vinci en inglés, para obtener algún beneficio distintivo, ya que me estaba rebajando a esos subsuelos de la moral literaria. El libro era conseguible en internet, pero por uno u otro motivo no lo compré inmediatamente, hasta que intervino el azar: un alumno del secundario en el que trabajaba me regaló, para el día del maestro, Ángeles y demonios, también de Dan Brown y en español.

Esa misma tarde me senté a leer el libro y casi no pude parar. Por deformación profesional, no podía dejar de observar que a veces las cosas se resolvían de manera inverosímil, que el vínculo afectivo entre los protagonistas estaba hiperromantizado e idealizado, que todo salía inevitablemente bien por más obstáculos inconcebibles que se presentaran, que los buenos eran demasiado buenos y los malos demasiado malos, etc. Así y todo, con esa voz superyoica que me gritaba que aquello era una porquería, me descubrí leyendo sin parar, embelesado por el desarrollo de una historia a fin de cuentas sencilla, básica en su estructura, un grueso libro de Dan Brown.

La nueva sustancia había hecho efecto y pronto obtendría más. Ya hablaré sobre eso. Quiero ocuparme ahora más asépticamente de ese mundo extraño en el que mucha gente lee muchos libros de miles y miles de páginas casi de un tirón.

![]()

La sacralización vuelve ilegibles a algunos autores, mientras que la bestsellerización banaliza injustamente a otros (y los vuelve también ilegibles, pero en ámbitos especializados).

La designación de un libro puntual como best-seller suele ser más o menos neutral, sin demasiada carga valorativa, pero la designación de un autor como best-seller se carga positiva y sobre todo negativamente, según el ambiente en que se la utiliza. En medios masivos de comunicación, una cantidad de ventas grande y prolongada en el tiempo es un valor positivo mediato: es la marca de una valoración anterior, mucho más difusa, realizada en abstracto por ‘la sociedad’ al elegir sistemáticamente a ese autor. Los medios se limitan entonces a un reconocimiento gregario de esta virtud del éxito comercial. Por supuesto, hay que tener en cuenta el fenómeno de retroalimentación a través del cual los medios construyen las ventas de los libros que luego reconocen como buenos: es un caso de profecía autocumplida. Por otro lado, en el ámbito académico o de lectores relativamente especializados, la carga no solo se invierte, sino que aumenta considerablemente en el sentido opuesto. Decir que un autor es un best-seller en estos ámbitos supone antes que nada (y para sostener el vocabulario mercantil), bajarle el precio. Sin embargo, hay ahí un descentramiento, una fisura: el precio no es ya exclusivamente económico, monetario, sino literario.

Un autor designado así vale menos literariamente en estos ámbitos, se lo considera artísticamente ingenuo o insulso, reproductor de estereotipos y clichés y, para decirlo de un modo un poco dramático y a la vez caricaturesco, traidor a la causa literaria en favor de la causa comercial. Se asume en estos casos que los libros que produce ese autor están orientados de antemano hacia el éxito comercial según ciertos lineamientos editoriales estándar y que eso, por sí mismo, es motivo suficiente para no tenerlo en cuenta.

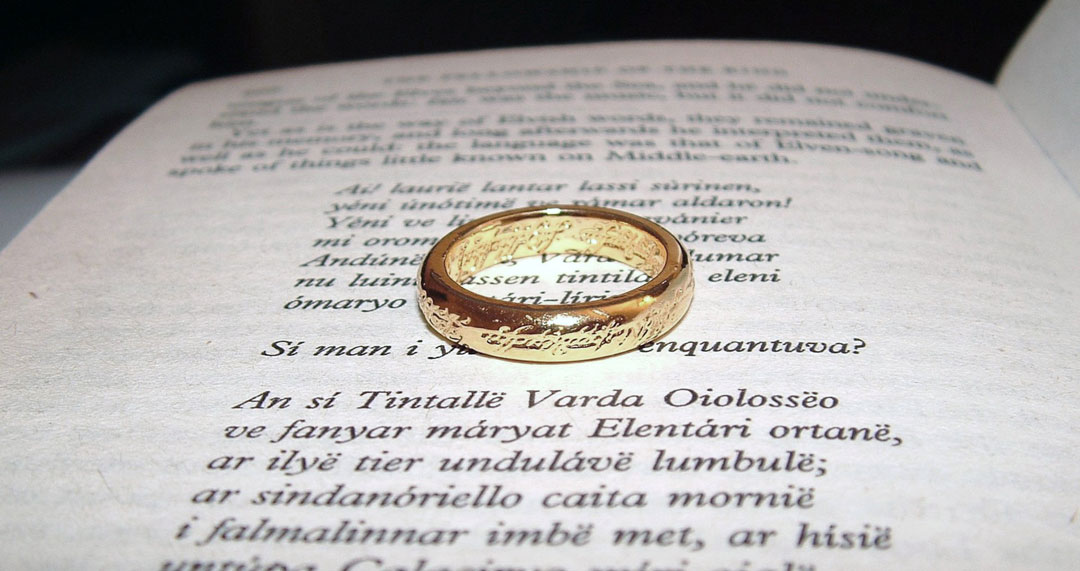

El castigo a semejante actitud se aplica a veces bajo la forma de la sanción, de la acusación explícita, pero sobre todo se realiza por omisión: salvo contadas excepciones, en las carreras de Letras no se leen best-sellers (en el segundo sentido que definí más arriba). Las excepciones tienen que ver en general con los casos borrosos, fronterizos: sí se leen textos o autores en general que fueron best-sellers (o que ocuparon en la literatura el lugar que hoy ocupan los best-sellers), pero que han ingresado al terreno de la consagración académica, como el caso del género policial, que se puede ejemplificar especialmente con Arthur Conan Doyle y sí se leen textos o autores que han cautivado misteriosamente la atención tanto de gran público como de algunos académicos y críticos, de manera que se han convertido en obras de culto a la par de ser vendidos de a millones. Pienso, por ejemplo, en Tolkien, no solo por El señor de los anillos, sino también por sus otros libros.

Esos casos borrosos muestran que la línea que separa lo comercial de lo sagrado es más bien una curva zigzagueante y en perpetuo movimiento, que se desplaza y se recorta según una lógica difícil de desentrañar, probablemente porque se encuentra fisurada desde el principio por el azar. De hecho, es una línea un poco arbitraria, trazada sobre el continuum del espectro literario en general. Umberto Eco, nombrado antes, es un ejemplar fronterizo de escritor a la vez best-seller y de culto, aunque más cercano a esto último probablemente por la inclinación que genera su producción teórica. Simétricamente, pero más del lado del best-seller que del escritor de culto, podemos ubicar a Stephen King entre estos autores híbridos o más difíciles de ubicar en ese espectro literario al que aludí.

![]()

Incluso si hablamos de esa lectura de playa de un libro comprado en el kiosco para pasar el rato (o tal vez sobre todo en ese caso), el placer se hace lugar y eso tiene un valor literario por sí mismo.

Podemos anclar estas consideraciones a una discusión más amplia, que involucra a la cultura en su conjunto y que me gustaría poner en términos de la contraposición Theodor Adorno/Walter Benjamin. Es decir, quiero mantener el debate en el terreno del pensamiento crítico del ala izquierda del pensamiento occidental, para evitar caer en simplificaciones liberales del estilo de “cada cual puede leer lo que quiera” o “al que no le gusta que no lo compre”, etc. Todas esas son obviedades: no se discuten las libertades individuales de elegir las lecturas, se discuten los criterios institucionales y en todo caso la matriz social a través de la cual se evalúa la literatura en general.

Sumariamente, y a los fines que me interesan en este texto, podemos decir que Adorno es un gran crítico de la cultura de masas tal como la conocemos (a la que presupongo que pertenecen los best-sellers), dado que esta se constituye como tal en el marco del desarrollo de una industria cultural producida en y por el capitalismo para perpetuar la dominación de clase a través del opio ideológico que se disfraza de arte, pero que no es más que reproducción acrítica y adormecedora del orden social. La cultura se produce ahora a escala industrial, igual que antes ocurría con otras cosas, y entonces el arte (este tipo de arte) tiende a perder su capacidad de generar distancias con el mundo para poder negarlo, para activar, en fin, un proceso dialéctico.

Benjamin, por otro lado, tiene una mirada mucho menos catastrófica e igualmente marxista. La cultura de masas no es solo el resultado de un régimen de dominación cada vez más asfixiante que, no contento con los medios económicos, reasegura su estabilidad dominando también la cultura: más bien se trata de un proceso de actualización superestructural que obedece a la lógica de transformación de la historia en la perspectiva marxista, según la cual los procesos ideológicos en general operan con retardo respecto de la transformación de las condiciones económicas. Después de la primera revolución industrial y un poco a la par de la segunda, la cultura quedó rezagada y la explosión cultural de finales del siglo XIX y principios del XX con la llegada de la fotografía y el cine, entre otras cosas, marca esa suerte de actualización del software cultural respecto del hardware. En otras palabras: no se trata necesariamente de que el capitalismo se esté haciendo más fuerte, se trata de un proceso propio de las contradicciones de clase de una época y, como tal, no es en sí mismo revolucionario o reaccionario, salvo en el sentido general de que implica un paso más en el movimiento de la historia.

Sé que hice una gran simplificación y que cometí tal vez alguna injusticia, pero la idea es definir coordenadas. Digamos entonces que en la discusión sobre los best-sellers, el ámbito académico ha elegido en general una posición mucho más cercana al polo adorniano que al benjaminiano. Esto es interesante sobre todo por dos motivos: primero, porque no ocurre lo mismo con respecto a otras artes y segundo, porque esta posición nos impide ver toda una faceta del fenómeno literario en su conjunto. Veamos cada uno de estos aspectos por separado.

En el primer caso, la diferencia se nota sobre todo en la comparación con el cine y el campo de lo audiovisual en general. Las carreras de Letras están plagadas de ejemplos vinculados a series y películas hipermasivas: se discuten, se estudian y se hacen tesis sobre estas producciones que perfectamente pueden ser de Hollywood, de Netflix o de cualquier otra productora comercial (pensemos en El joker, Dark, Black Mirror, The Walking Dead). Los alumnos y los profesores ven estas series, les interesan y sacan conclusiones y pensamientos, incluso si no los vuelcan luego a un artículo teórico. Sin embargo, son mucho más reticentes (por no decir que ni siquiera lo suelen tener en cuenta) a leer con el mismo entusiasmo un libro de John Grisham o de Ken Follett o de Michael Crichton (este último, escritor y director de la serie Westworld, que es otro artefacto de culto para parte de la academia literaria).

El motivo por el que esto ocurre entra en el campo de la especulación sociológica. De arriesgar una respuesta, diría que obedece al problema de la sacralización de la literatura, que la daña en el sentido de bloquear la lectura. Es la idea ya casi inconsciente de que la literatura tiene algo especial (o debería tenerlo), algo místico que la aleja del mundo cotidiano y la pone en un plano más elevado. Quizás por eso en los círculos literarios nos permitimos maratonear una serie comercial, pero en general no nos entregamos a la misma apasionada lectura de un John Katzenbach o de un Thomas Harris. El origen supuestamente plebeyo del cine tal vez nos dispensa de tomar tantos recaudos a la hora de elegir lo que queremos ver, pero con la literatura parece ser diferente.

Por otro lado, este darle la espalda al fenómeno de los best-sellers empobrece dramáticamente nuestro conocimiento y nuestra comprensión de la literatura de nuestra época, no solo porque nos privamos de entender qué está ocurriendo a nivel literario cuando un autor vende literalmente millones de ejemplares, sino porque eso tiene estrechas vinculaciones con lo que pasa exactamente al mismo tiempo con los autores que no logran circulación comercial o con los que se vuelven vacas sagradas. La sacralización vuelve intocables (ilegibles) a algunos autores, mientras que la bestsellerización banaliza injustamente a otros (y los vuelve también ilegibles, pero en ámbitos especializados).

Si decimos, por ejemplo, que esas cataratas de libros enormes que irrumpen a veces en las librerías se reducen exclusivamente a un fenómeno comercial, estamos dejando de lado la posibilidad de ver al campo literario como un conjunto de elementos interrelacionados. Una perspectiva sistémica no es la única posible, pero sí que es una manera válida y útil de comprender cómo funcionan las cosas. No hace falta darle muchas vueltas al asunto para visualizar el modo en que el mercado literario contemporáneo construye y omite, ordena y dispersa, incluye y excluye autores. En esa ecuación, todo lo que el mercado construye, ordena e incluye es determinado y a la vez determinante respecto de lo que omite, dispersa y excluye. En general, se presta mucha atención a la cuestión económica y a la generalidad del proceso comercial que está en juego, pero se ve poco detenimiento en analizar cómo funciona realmente esa literatura maldita que solo sabe, aparentemente, reproducir formas trilladas y prejuicios.

Sería interesante, entonces, tener en cuenta que por muy estrechas y asfixiantes que sean las estructuras que el mercado editorial construye o habilita para asegurar el éxito en ventas a un autor, hay ahí una práctica de escritura y de construcción de la narración que sería muy necio obviar por considerarla “aliteraria” o “no-literaria” o “pseudoliteraria”. ¿Le negaremos la singularidad a cada uno de esos escritores que venden tanto? ¿Les otorgaremos una singularidad de cotillón por compromiso? Mucha gente escribiendo mucho en muchos lugares a la vez y para muchos lectores ávidos: he ahí la versión de la cultura de masas e incluso (si se quiere conceder a los adornianos) la versión estrictamente capitalista de una pulsión antropológica mucho más amplia e interesante: la del placer de contar y escuchar historias. La pulsión narrativa.

Un lector híbrido

Evidentemente, la cantidad de ejemplares que venda un autor o la continuidad en las ventas de sus distintos libros no asegura la calidad literaria y ni siquiera la sugiere vagamente. Nada lo hace (tampoco vender solo dos libros). El trabajo académico muchas veces consiste en ver dimensiones de un texto o de un autor que quizás el gran público no ve por falta de acceso, porque no le interesa en lo más mínimo, porque el autor no es admitido o no quiere ser admitido en el mercado, etc. En ese sentido, el trabajo sobre lo consagrado o sobre lo under tiene un valor incalculable en términos de sostener una práctica que se considera estética y/o políticamente importante (pienso en lo hecho por Sarlo con respecto a Saer).

Sin embargo, esta especie de olvido selectivo que lleva a casi desterrar a la literatura de masas de la reflexión teórico-literaria es un resabio de un modo de comprender la cultura que peca de reaccionario al querer ser emancipatorio. No se trata de que ahora todos los best-sellers sean bienvenidos, que dé lo mismo cualquier escritor o que no haya escritores mejores que otros. Se trata de ajustar el aumento de la lente para poder identificar y describir matices ahí donde usualmente vemos un cúmulo amorfo de novelas revoleadas por el mercado. Ver por ejemplo que Katzenbach y Brown prácticamente carecen de todo recurso literario y que se repiten constantemente, pero no ocurre lo mismo con Follet y su narrativa llana y despreocupada, o con Crichton y sus tramas vertiginosas estilo Jurassic Park o Rescate en el tiempo. Ver también que Grisham quizás tenga algo para decir sobre construcción de la subjetividad en la cultura estadounidense o que Thomas Harris supone algún tipo de variación interesante del thriller psicológico.

Y en todo caso, más allá de todas estas tonalidades y de todo interés académico estricto, creo que al decir best-seller se abre para nosotros no solo la dimensión de la producción de la literatura, sino la de la recepción, o más específicamente de la lectura como experiencia. Incluso si esa lectura es producto del afán de consumo, incluso si hablamos de esa lectura de playa de un libro que alguien compra en el kiosco de revistas para pasar el rato (o tal vez sobre todo en ese caso), el placer se hace lugar aunque sea como resto y eso tiene un valor literario por sí mismo. Hay un binarismo empobrecedor e ingenuo en creer que si una lectura se produce bajo la lógica del consumo, entonces pierde su valor literario (sea este último lo que se quiera). Probablemente, en este mundo y en esta época, siempre encontremos una combinación o, mejor aún, una contaminación constante entre ambas dimensiones, sin que una anule nunca del todo a la otra (y esto vale también para el caso de ir a comprar un libro de Beckett). Es una paradoja del capitalismo: es tan totalizante, tan omniabarcante, que siempre se le caen cosas de las manos.

En mi experiencia de lectura, singular como cualquier otra, esa fuga a los best-selllers resignificó el valor de los clásicos y de los escritores de culto, porque volví luego a ellos con otra lente, más interesada en el placer. Hay una reciprocidad interesante entre esos dos mundos que tan celosamente hemos separado (sobre todo después de las vanguardias) y que seguimos separando, a pesar de todas las discusiones académicas que se propusieron abolir la distancia entre lo culto y lo popular. He ahí la misma paradoja del párrafo anterior, vista desde la otra orilla: lo popular, que supuestamente valoramos y ponemos del lado “correcto” del mundo con nuestras buenas conciencias académico-burguesas, también se manifiesta en el mercado, también está a veces a favor o al menos no en contra del mercado. El best-seller es el nudo de ese problema y de esa ambigüedad, no su resolución.

![]() 8 de febrero de 2023

8 de febrero de 2023

Federico Alcala Riff

Federico Alcala Riff nació en Villa Carlos Paz en 1992. Es becario doctoral de CONICET, licenciado en Letras Modernas y corrector literario por la Universidad Nacional de Córdoba. Publicó la novela El esperador en 2016 y diversos artículos y traducciones en revistas culturales y académicas. Entre 2016 y 2021 dio clases de Lengua y Literatura en colegios secundarios.