Arte y dimensión residual

Algunos historiadores han afirmado que la política argentina “presume de inclasificable” y que, entre los capítulos de su historia, el peronismo ha sido uno de los más enigmáticos (Macor y Tcach, 2003). De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, democrático, autoritario y/o revolucionario, se podría decir que el peronismo ha funcionado como el nombre de, al menos, una fibra sensible y aparentemente vertebral de la sociedad argentina. Constituido en objeto epistemológico particularmente atractivo para el campo académico e intelectual, quizás sean -más bien- ciertos interrogantes sobre su naturaleza política los que lo vuelven tan viscoso como extraño y difícil de clasificar. Por ello, más que hablarnos como un objeto histórico desde el pasado, el peronismo parece hacerlo desde su insistencia e incidencia para entender el presente.

Ahora bien, si hay un rasgo que retorna en cada revisión sobre este fenómeno político es aquel que refiere a un “aliento patológico” que concentra con su exitosa manera de “activar”, e incluso darle un estatuto unificado, a lo que aparece de otro modo como piezas sueltas del orden social: “los grasas y las putas, los obreros y las empleadas domésticas” (Acha y Quiroga, 2012). A estas figuras, es posible añadir también la del “migrante interno” y la del “cabecita negra” que fueron ambos “sinónimo de peronista”, así como también la del “villero” (Germani, 1973; Ratier, 1971). Pero entonces ¿qué clase de hilo une a cada uno de estos nombres y figuras entre sí? ¿Y a cada una con el peronismo? ¿Qué condensan o deslizan sus significaciones? (Vargas, 2021) [1]

![]()

Esta muestra multisensorial busca provocar nuevas miradas sobre un fenómeno político que no cesa de reescribirse y de encontrar resonancias en la actualidad.

Ante estos interrogantes, la muestra Polifonías y desbordes trabaja sobre dos hipótesis. La primera, sostiene que son justamente dichos rasgos o elementos residuales los que adquieren un valor privilegiado y distintivo en el análisis de la experiencia peronista. Es decir, su abordaje pone en evidencia la primacía de una dimensión tan constitutiva como soslayada en toda estructuración social, como es lo que se ubica en el lugar de lo desechable, tenido como inútil, improductivo. Lo que poco -o nada- importa, y en definitiva, lo que no aparece a los ojos como reconocible de dignidad, derechos y libertades. Entonces, si la sintomatología del peronismo aún lo vuelve un cuerpo difícil de integrar o ubicar bajo una grilla de inteligibilidad específica, tal vez por ello exija la composición de “figuras inéditas, incómodas para las cuadrículas universitarias” y los estrechos pasillos disciplinares (Acha y Vallejo, 2010). En este sentido, y como advierten Acha y Quiroga (2012), se requiere de nuevas lógicas capaces de repensar sus puntos de fuga, sus restos y sus elipsis.

Continuando en esta línea, la segunda hipótesis refiere a que ha sido principalmente el lenguaje artístico, y no el lenguaje académico-científico-intelectual, aquel capaz de darle un estatuto distintivo a la dimensión residual. Una dimensión que hace del peronismo antes que un objeto de estudio, un objeto de deseo; deseo de saber en torno a aquello que la ciencia conjura, reprime, excluyendo o desplazandolo al campo de lo esotérico, lo oscuro. Desde diferentes estéticas, en el arte se dilucida una ética de trabajo con la “parte maldita”; no tanto mediante una operación de exclusión o represión sino más bien de sublimación. Para Lacan, esta implica no ya una forma de sustitución ante la pulsión de muerte, como lo fuera para Freud, sino un modo de habitarla por la vía de lograr “la salvación por los desechos” (Bataille, 2009; Miller, 2009).

«Es a Hércules a quien, en el mito, se le daba a escoger entre dos vías: la vía del vicio y la vía de la virtud. Pues bien, todo sucede como si la humanidad entera hubiera sido Hércules y se la hubiera colocado frente a esa elección, la salvación por los ideales o por los desechos. Y como por una elección forzada se podría decir que ella siempre había elegido la salvación por los ideales, hasta que Freud, el primero, le abrió una vía totalmente nueva: la salvación por los desechos” (Miller, 2009).

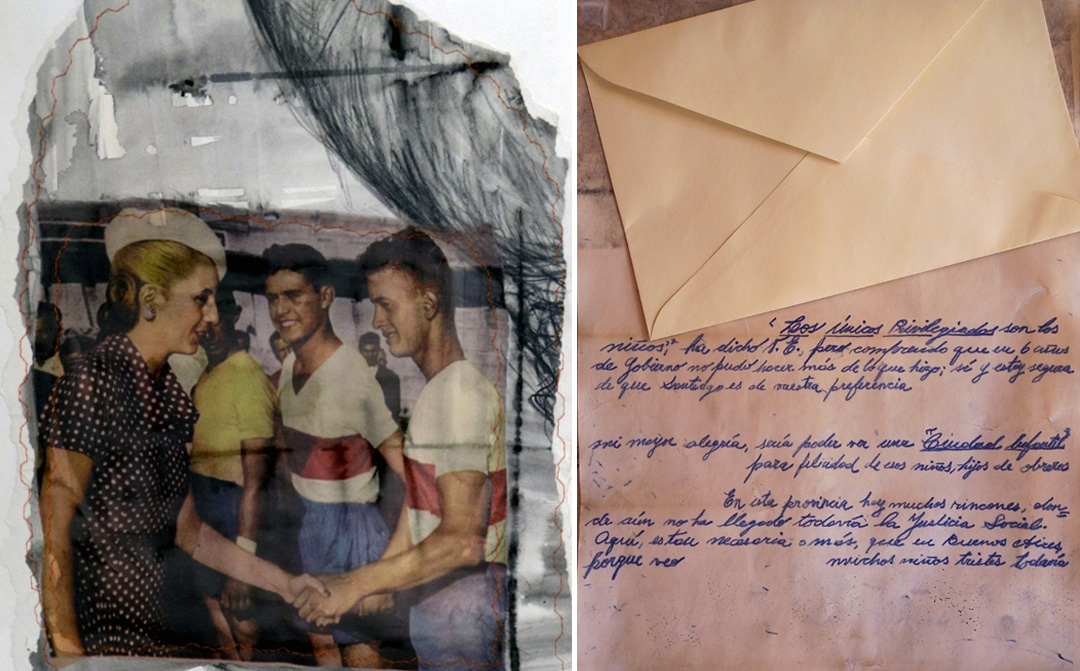

Transitando esta senda de indagaciones, Polifonías y desbordes: cartas a Juan y Eva Perón propone atender al lugar y al valor que reciben las figuras abyectas, residuales, aquellas figuras subjetivas del orden social que suelen ser vistas como las responsables de manchar o “ensuciar” la dinámica política argentina desde los albores de su constitución nacional, y que el peronismo evoca y reactualiza en cada uno de sus retornos. Sirviéndose de las letras que introducen el epistolario y la creación literaria realizada por habitantes de diferentes zonas del territorio argentino, y dirigidas a Juan y Eva Perón durante los dos primeros gobiernos peronistas, se busca intervenir desde las herramientas del arte para sugerir, torsionar, proponer nuevas interpretaciones sobre el hecho en cuestión. La propuesta deriva en una muestra visual, sonora e itinerante que invita a poner en valor histórico, político y cultural un conjunto documental, que hasta no hace mucho fue relegado en los estudios sobre el peronismo y de desconocido acceso para la ciudadanía en general.

De esta manera, Polifonías y desbordes trenza los hilos de las hipótesis anteriores en la medida en que extrae al “peronismo”, como objeto de interrogación, del campo de las oposiciones y binomios, al que suele ser condenado desde los discursos del saber, para introducir las paradojas, el oxímoron, la a-temporalidad del inconsciente, marca de su insistencia. Es mediante las voces testimoniales del llamado “hecho maldito” que llegan a nuestros días de forma dispersa y dis-par, que esta experiencia multisensorial busca provocar nuevas miradas sobre un fenómeno político que no cesa de reescribirse y de encontrar resonancias múltiples en la actualidad. Interesa entonces, desde las figuras estéticas de la polifonía y el desborde introducir a este fenómeno político en una poética capaz de expresar y hacer transmisibles los absurdos, las incoherencias que lo constituyen, permitiendo ser abordado en su costado ominoso, de exceso.

En el recorrido por la instalación, los bordados y los collages, las fotos y documentos de la época, las lecturas de cartas y recitaciones de poemas organizan el tratamiento estético en una serie de paisajes delimitados en torno a las experiencia de la cultura popular argentina, de las infancias y las vidas en aquellos territorios inhóspitos a los grandes centros urbanos. Pero son sin duda las mujeres de los sectores populares, como figuras abyectas de una época, las que adquieren un lugar privilegiado en la muestra, y más precisamente, la inmersión en el vínculo que el peronismo fue trazando con ellas desde el reconocimiento que adquirieron para el orden sociopolítico a través de la emblemática figura de Eva Perón y la obra social llevada adelante desde la Fundación que llevó su nombre (Guy, 2011; Biernat y Ramacciotti, 2012; Barry, 2021; Plotkin, 1993).

Es en la doble senda de recuperar las voces de estas mujeres desdibujadas en la historia y de la recuperación -e intervención- de la dimensión femenina de Evita, que Polifonías y desbordes cruza el lenguaje académico y de la investigación histórica con el del arte textil y visual para hacer sensible la trama y la textura cotidiana que dio forma al paisaje de la época de aquellas “muchachas peronistas”, «domésticas», «chinitas», “cholitas”, «prostitutas», «tiradas a la calle»: servilletas, manteles y delantales de cocina, guardapolvos, lápices y tizas, guantes, mantas, pañuelos y demás objetos cotidianos, que refieren a una memoria que resuena en sus estampas, colores y texturas. Pero que refieren también a una «política del cuidado», aquel que estas mujeres intentaban llevar adelante en ese pasaje «de la cocina a la plaza» de Mayo, en su lazo con la abanderada de los humildes (Barros, 2015; Morales, 2010). Objetos que se resignifican como armas, herramientas, instrumentos para transformar el paisaje que dejó aquella «década infame» y forjar «la Nueva Argentina». Y si de armas se trata, será principalmente las palabras y su escritura, a través de cartas y poemas, mediante las cuales estas mujeres dicen algo respecto de lo que viven, de lo que sufren y de lo que legítimamente esperan de un gobierno que promete realizar una «revolución social». A contramano de las interpretaciones que encuentran en la práctica epistolar de estas mujeres, el testimonio de una sumisión devota hacia Juan y Eva Perón, Polifonías y desbordes recupera las prácticas y palabras que ellas desplegaron no sólo como espacios de intervención política sino también de invención y creación subjetiva, inscribiendo desde el lenguaje político con el que se identifican, los dolores de un pasado que resignifica el horizonte futuro y nutre el imaginario colectivo de la nueva ciudadanía en gestación. Reverenciando, exigiendo, agradeciendo, implorando, las cartas de las mujeres aquí recuperadas permiten ingresar a las experiencias de injusticias que habitaban desde sus posiciones de género, de clase y sus territorios (Barros, Morales y Quintana, 2022). A modo de confidencia, las cartas ponen de manifiesto aquella dimensión tan íntima como política de sus vidas cotidianas y que toma curso a través del vínculo que establecen con Eva y el primer mandatario, y de la apertura a la escucha que perciben, a través de ellos, por parte del Estado.

La iniciativa a conocer aquello “que el pueblo quiere”, por parte del primer mandatario y la identificación con la figura elevada, enaltecida de aquella “copera barata” que condensaba Eva Perón desde el derrotero de su historia personal, nos invita a recuperar la figura del desecho y lo residual para a-bordar el peronismo de nuevos modos.

“Los argentinos que se creían depositarios de la civilización veían en Evita una resurrección obscena de la barbarie. Los indios, los negros candomberos, los crotos, los malevos, los cafishios de Arlt, los gauchos cimarrones, las putas tísicas contrabandeadas en los barcos polacos, las milonguitas de provincias: ya todos habían sido exterminados o confinados a sus sótanos de tiniebla”. (Eloy Martínez, 1996, p. 70). El peronismo hace ingresar a las superficies las cloacas del in-mundo y con ello el desecho, la malversación, el derroche, la pérdida. ¿Será, entonces, como afirma el escritor Carlos Godoy que, “un peronista es peronista si, y solo sí, premia lo miserable?” (2013, p. 12-13)

Quizás sea en el sitio de lo residual en el que sea posible introducir la pregunta por el modo en que estos efectos de retorno y “anomalías” del paisaje que se deslizan a lo largo y ancho de la historia política argentina en general, y del peronismo en particular, han sido tratadas, leídas, trabajadas por ciertos campos del saber y del hacer. Orientarnos por una analítica capaz de entender este modo particular que adquiere el reparto de lo sensible, en su dimensión espacial y temporal, implica entonces prestar atención al carácter irreductible de los elementos residuales, que se definen como obstáculo o crisis de cierto “orden”, para desde allí pensar un modo de proceder con estos y sus implicancias ético-políticas. Cabe destacar en este punto, que esta “presencia” residual y perturbadora ha adquirido diferentes estatutos en el campo de la filosofía, la política, pero principalmente desde el arte y el psicoanálisis. Pero entonces, y volviendo al inicio, ¿qué es el desecho? ¿Y qué significa lograr su salvación?

“Es lo que cae, lo que se desprende, lo que por otro lado se eleva. Es lo que se negativiza o lo que se hace desaparecer mientras el ideal resplandece [e incluso enceguece]. Y lo que resplandece tiene una forma. Se podría decir que el ideal es la gloria de la forma. Mientras que el desecho es lo informe, lo extraído de una totalidad de la que no es sino pedazo, piedra suelta” (Miller, 2009).

En esta línea, si como refiere Miller, “la esencia del arte es estetizar el desecho” elevando el residuo a cierta dignidad que ofrece lo bello, el trabajo al que apostamos con la realización de esta experiencia intelectual-artístico explora el carácter proteiforme del peronismo, intentando exponer que allí se involucra una dimensión tan destructiva como constructiva de la civilidad: un componente del lazo social que se pone a disposición de la mirada, de la expectación de un otro a partir del cual el objeto “maldito” funciona como vía de tratamiento de una sociedad imposible, socavada en sus cimientos ontológicos, irreconciliable consigo misma. Se trata de hacer pasar, como expresamos más arriba, aquella pulsión de muerte que habita el lazo social, aquel componente opaco de éste, por el circuito de los intercambios, siendo dispuesto al otro social para brindar con ello, al decir de Miguel Mateos, “un poco de satisfacción».

Nota al pie

[1] El presente trabajo recoge parte de algunas hipótesis de trabajo y reflexiones que fueron desplegadas en Vargas, M. (2021) “El resto es historia. Notas sobre lo residual y el peronismo” en Conforte, J y Lorio, N. La vía de lo inútil. Aportes para una revolución improductiva, Colecciones del CIFFyH, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2021.

Bibliografía

Acha, O. y Quiroga, N. (2012). El Hecho Maldito. Conversaciones para otra historia del peronismo. Rosario: Prohistoria.

Acha, O. y Vallejo, M. (editores) (2010). Inconsciente e historia después de Freud. Cruces entre filosofía, psicoanálisis e historiografía. Buenos Aires: Prometeo.

Barros, Mercedes (2015). “Derechos que sujetan, sujetos de derechos bajo el primer peronismo”. Estudios Sociales, 47(1), 93–128.

Barros, M.; Morales, V. y Quintana, M. (2022). “Entre reverencias y desacatos: agencias femeninas durante el primer peronismo a través de la práctica epistolar”. Descentrada, en prensa.

Barry, C. (Comp.) (2021). Se hace la Evita: las otras primeras damas peronistas. Omnivora: Buenos Aires.

Bataille, G. (2009). La parte maldita. Buenos Aires: Las cuarenta.

Biernat, C. y Ramacciotti, K. (compiladoras). Políticas sociales, entre demandas y resistencias: Argentina, 1930-1970. Buenos Aires: Biblos.

Eloy Martínez, T. (1996). Santa Evita. Buenos Aires: Planeta.

Germani, G. (1973). “El surgimiento del peronismo: el rol de los obreros y de los migrantes internos”. Desarrollo Económico, XIII, 485-488.

Godoy, C. (2013). Escolástica peronista ilustrada. Buenos Aires: Interzona.

Guy, D. (2011).Las mujeres y la construcción del Estado de Bienestar. Caridad y creación de derechos en Argentina. Buenos Aires: Prometeo.

Macor, D. y Tcach, C. (editores) (2003). La invención del peronismo en el interior del país. Universidad Nacional del Litoral: Santa Fe.

Miller, J. (2009). “La salvación por los desechos”. El Psicoanálisis, Revista de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, 16, Noviembre, Barcelona, España.

Morales, Virginia (2010). De la cocina a la plaza. La categoría ‘madre’ en el discurso de las Madres de Plaza de Mayo. Eduvim: Villa María.

Plotkin, M. (1993). Mañana es San Perón. Buenos Aires: Ariel.

Ratier, H. (1971). El cabecita negra. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Vargas, M. (2021). “El resto es historia. Notas sobre lo residual y el peronismo”. En Conforte, J. y Lorio, N. (Compiladores) La vía de lo inutil. Aportes para una revolución improductiva. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, pp. 155-169.

Fotos y videos de sitios públicos de internet.

![]() 24 de mayo de 2023

24 de mayo de 2023

Virginia Morales

Es licenciada y doctora en Ciencia Política. Actualmente se desempeña como Investigadora de CONICET con sede de trabajo en el Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Villa María (CConFInES-UNVM-CONICET). Integrante del Grupo de Estudios Peronismo y Subjetividad Política radicado en esa institución y miembro del Equipo de Coordinación General de la muestra Polifonías y desbordes: cartas a Juan y Eva Perón.

Mercedes Vargas

Es licenciada en Psicología y doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Córdoba. Su trabajo de investigación analiza las implicancias subjetivas del vínculo entre la política del Estado y los pobladores de territorios provinciales durante el primer peronismo (Santiago del Estero, 1946-1955). Participa del Grupo de Estudios sobre Peronismo y Subjetividad Política radicado en la Universidad Nacional de Villa María a través del proyecto Polifonías y desbordes: cartas a Juan y Eva Perón. Practicante de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana. Incursiona en la relación entre memorias, testimonio y escrituras a través del arte textil junto a Gabriela Sol Morales.

Gabriela Sol Morales

Nació en Córdoba en 1975. Se formó en la escuela de arte Figueroa Alcorta. Los derechos humanos son un eje en su búsqueda e investigación en sus distintas aristas y desde diferentes espacios (H.I.J.E.S, Abuelas, Parque de la Memoria y otres). Participó en la colectiva Hilando Las Sierras, interpelada por el feminismo. Ha tomado clínica con Remo Bianquedi, Lucas Di Pascuale, Nilda Rosemberg, Tamara Marcus, Guillermina Bagueira, entre otres. Participó en la muestra Para todes todes (2020) y del Salón Nacional de Artes Visuales (2021), ambos en el Centro Cultural Kirchner. Realizó muestras individuales en Buenos Aires y Villa María, e integra la muestra permanente en Espacio de Memoria La Perla junto a la artista Silvia Vera Barros. En los últimos años da talleres sobre arte impreso y textil.