El capacitismo es una forma de discriminación, prejuicio y violencia hacia las personas con discapacidad en el plano físico, emocional y mental, en favor de aquellas personas consideradas como “capaces”. Esto va desde la configuración de lo urbano (arquitectura y accesibilidad de los espacios), el lenguaje (utilización de frases y palabras como “vago”, “loco”, “autista” a modo de insulto o burla), la subestimación de las habilidades de las personas con discapacidad y la exclusión y falta de accesibilidad para las mismas en diferentes áreas (trabajo, salud, educación, entre otros).

Para la periodista y activista Laura Alcaide “así como el sistema patriarcal es el sistema opresor de las mujeres y las disidencias sexogenéricas, el capacitismo es el sistema opresor de las personas con discapacidad”. Desde una perspectiva interseccional, este sistema se sustenta y entrelaza con otros como el capitalismo, el racismo, el patriarcado, el binarismo, sólo por nombrar algunos, y atraviesa todos los ámbitos en los que se desarrollan las personas. Laura agrega que “la opresión a las personas con discapacidad encuentra un eje en todo lo que es diferente, pero todo lo que es diferente no es sólo el colectivo de personas con discapacidad sino también les gordes, les negres, les trans, todos los cuerpos que no se ajustan a una norma hegemónica”.

Así como el sistema patriarcal es el sistema opresor de las mujeres y las disidencias sexogenéricas, el capacitismo es el sistema opresor de las personas con discapacidad. Laura Alcaide

La cuestión de las corporalidades ha sido tema central de debate hacia el interior de los feminismos y es justamente ese tópico el que resurge desde diferentes perspectivas. “Hay un feminismo que se hace eco de lógicas del amor propio por tener celulitis o estrías. Esas cosas, que para muchas mujeres son un mundo, para mí como disca [1] son banales porque desde chica hago la tarea feminista de amar mi cuerpo tal como es y de querer que se vea representado. Creo que ya es obligación pensar un feminismo anticapacitista, que el feminismo debería serlo por naturaleza”, menciona la locutora, docente y activista Julia Risso.

Entonces, ¿cuáles son los cuerpos -feministas- que importan? Al respecto reflexiona la comunicadora y activista Florencia Santillán Fererri: “si tu marca de ropa sólo tiene hasta el talle XL, por más que las remeras tengan una consigna feminista no es una marca feminista porque no estás incluyendo a todes. Si tu feminismo no tiene en cuenta las corporalidades de les compañeres lisiades, pero sobre todo si te lo están marcando y decidís no revertir eso, seguís reproduciendo prácticas capacitistas. El feminismo capacitista no es feminismo”.

Poner el cuerpo

El 20 de marzo se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y muchas actividades se volcaron a las redes sociales y plataformas de videollamadas grupales. El activismo no fue la excepción y, si bien los movimientos anticapacitistas vienen trabajando hace años en diferentes espacios, fue notoria la viralización de contenidos alusivos en posteos, videos, podcasts y otros soportes.

Al respecto, Laura sostiene que “pudimos revalorizar esto de ‘poner el cuerpo’ que es algo que veníamos discutiendo. Todavía está arraigada la idea de que la política se vincula al espacio público, hoy tenemos que entender que hay un montón de modos de hacer política y que también nos tienen que dar el lugar para que estemos dentro de ella. La pandemia nos enseñó que también se puede hacer política desde las redes”.

Aunque la recepción de estos contenidos suele ser positiva, las redes sociales son espacios de libre albedrío y eso también incluye comentarios, burlas y respuestas negativas. Como refiere Julia “creo que es fundamental saber usar las redes a nuestro favor, le dan potencia a nuestro mensaje. Pero, así como te pueden potenciar también te pueden destruir porque en las redes cualquiera comenta, te critica, te violenta de manera anónima. Eso, según como este une, te baja la autoestima. Nosotres somos militantes, pero ante todo somos personas”.

El contexto propició que las redes sociales se conviertan en uno de los terrenos de lucha de las personas con discapacidad y resignificó la idea de “poner el cuerpo”, una de las expresiones más usadas en la jerga militante. Para las personas con discapacidad una movilización, un acto o una actividad implican mucho más allá de la corporalidad como dispositivo de acción. En este sentido, el profesor, editor y activista trans no binarie Ayito Cabrera sostiene que “poner el cuerpo también es poner la experiencia, prácticas y sentires. En mi caso, no puedo estar en una marcha pero sí estoy desde otro lugar pensando cosas. Creo que ir a dar clases siendo disque también es una militancia, también es poner el cuerpo”.

El orgullo como respuesta –e identidad– política

En el podcast Les Otres, un par de episodios dialogan y ponen en común diferentes experiencias militantes. En esta producción se define a la militancia como la “adhesión a determinadas ideas y defensas de las mismas; conjunto de las personas que pertenecen a un partido político, organización política, sindical o social”.

Julia, la creadora de este podcast, participó de algunas organizaciones feministas pero no terminaba de sentirse cómoda o bien recibida, hasta que conoció Orgullo Disca, espacio del que hoy forma parte. “El ejercicio de la militancia en soledad no existe, te diría que es imposible. El ejercicio de la militancia es colectivo obligatoriamente, y necesario, porque también es un espacio de contención y de afecto. No crecí en un ambiente con personas con discapacidad, no fui a una escuela de educación especial. Hay algo de la identidad disca que no puedo terminar de completar en un espacio sin personas con discapacidad”, afirma.

Tejer redes feministas es un ejercicio clave para quienes se reconocen como tal porque, así como permite prevenir y atender violencias o acompañar abortos seguros, genera vínculos, debates y reflexiones sobre vivencias personales. Laura, que también milita en Orgullo Disca, llegó a la organización por no encontrar un lugar para las personas con discapacidad en otros espacios políticos: “si creen que sos la única persona con discapacidad y no van a mover todo para hacer la asamblea en un lugar accesible, por más que tenga todas las ganas de participar mi lugar no está garantizado”.

Desde que es usuaria de silla de ruedas, y hasta que pudo identificar el capacitismo en la cotidianeidad, Florencia realizó un proceso personal y político: “nadie nació anticapacitista, estamos todo el tiempo reproduciendo conductas capacitistas, incluso les lisiades. El capacitismo se cruza en frases, en canciones, en arquitectura, en comunicación, en que haya muchas instituciones de discapacidad pero poca visibilización de militantes. Cuando vas a esos espacios normalmente te encontrás con gente que no tiene discapacidad hablando sobre lo que nos pasa a nosotres”.

En el caso de Ayito, el aula se volvió un espacio de militancia por ser una persona disca pero también por ser trans no binarie: “en primer lugar, creen que soy del último año de la secundaria por mi color de pelo y porque no me visto como el ideal de docente que existe. Cuando me presento lo hago primero como profe, después como persona con discapacidad y después como persona trans no binarie. Pero les pibes la mejor, en ningún momento fue un trato discriminatorio, me parece que el problema es la institución y lo que esperan de ‘ser profe’. Dentro del aula es otra cosa”.

No conozco otres profes que tengan discapacidad, pero si los hay o algune adquiere la discapacidad enseguida le pasan a actividades pasivas en oficinas donde ya no le ve el mundo. Ayito Cabrera

La mayoría de los edificios escolares no están exentos del capacitismo que envuelve a la arquitectura urbana en general. Esto se traduce en establecimientos con escaleras, ausencia de rampas, falta de elementos educativos adaptados o aulas sin accesibilidad para personas con discapacidad visual o auditiva. A este listado se suma la discriminación y la violencia por parte de las instituciones. “En primer lugar la escuela te segrega cuando sos alumne con discapacidad. Si no podes terminar la escuela, es obvio que no podes ser profesional y si la terminas, llegar y transitar la universidad es difícil”, menciona Ayito y agrega “no conozco otres profes que tengan discapacidad, pero si los hay o si algune adquiere la discapacidad enseguida le pasan a actividades pasivas en oficinas donde ya no le ve el mundo”.

Hacia el interior de los feminismos también existen desafíos anticapacitistas por sortear. En una movilización que se realizó en la ciudad de Villa María, durante una de las fechas del calendario feminista, la artista y activista Cristina Goupillaut tomó el micrófono e hizo reflexionar a les presentes sobre la ausencia de las personas con discapacidad en esos espacios, desde las asambleas hasta las actividades programadas como marchas y festivales. Con respecto a ese momento, considera: “faltan personas con discapacidad en diferentes ámbitos, en el feminismo, en partidos políticos, en medios de comunicación. Pero para una persona en silla de ruedas, salir a la calle ya es difícil. Las personas con discapacidad estamos. ¿Cómo llegamos a esos lugares con tantas barreras?”.

Comunicar sobre discapacidad

La Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual [2] , promulgada el 10 de octubre de 2009, establece en su artículo N° 66 la incorporación de medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto, conocido como closed caption, intérpretes de lengua de señas y audiodescripción para la recepción por parte de personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y para quienes puedan tener dificultades para acceder a los contenidos.

Esta Ley también da pautas para la creación de la Defensoría del Público que, entre sus múltiples tareas y objetivos, garantiza el cumplimiento de los derechos de las audiencias, produce y elabora materiales para el tratamiento mediático de diversos temas y realiza capacitaciones al respecto en diferentes puntos del país. Sin ir más lejos, la Defensoría del Público junto al Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación elaboraron una serie de recomendaciones para el tratamiento respetuoso de la discapacidad en los medios audiovisuales.

Aunque Argentina cuenta con esta ampliación en materia de derechos para las audiencias, ¿cuántes periodistas y comunicadores con discapacidad conocemos? “Las diversidades estamos y queremos trabajar, pero también es decisión de los empresarios, y digo ‘empresarios’ adrede porque siempre son hombres”, afirma Julia. A la falta de representación delante y detrás de cámaras y micrófonos, se le suma la lucha contra los estereotipos con los que conviven las personas con discapacidad y que son reproducidos por los medios de comunicación. Las noticias sobre las personas de este colectivo siempre son abordadas desde la tragedia, lo extraordinario o lo heroico, cayendo en lugares comunes que favorecen la difusión de un discurso capacitista y de corte asistencialista.

Que las personas con discapacidad seamos oprimidas por un capacitismo productivo no es casualidad. Mientras vivamos en esa lógica, nuestros cuerpos van a estar escondidos. Julia Risso

A pesar de la resistencia de las empresas periodísticas de abordar a la discapacidad desde otra perspectiva, las audiencias ejercen sus derechos amparadas en las leyes existentes señalando aquellas situaciones que en otro momento eran naturalizadas: hace un tiempo, el actor Peto Menahem realizó un “chiste” sobre personas rengas en el programa conducido por Juana Viale durante el prime time de la televisión. Esta situación no pasó por alto y fue rápidamente repudiada por colectivos anticapacitistas. “Al principio me enojé mucho, pero después entendí que es un chiste que hemos hecho todes. Para mí, terminó sirviendo para que la gente repiense las actitudes que tiene en el cotidiano”, relata Florencia.

El diagnóstico sobre los medios de comunicación también lleva a considerar el rol del Estado en la elaboración y ejecución de políticas públicas acordes. “Considero que el Estado es el mayor ente de planificación y de regulación de la comunicación de nuestro país. Sin un Estado fuerte en materias de políticas comunicacionales no hay chance de que nuestras voces sean visibilizadas”, sostiene Julia y agrega “me sentí representada con la decisión de la directora de la TV Pública, Rosario Lufrano, de designar a Diana Zurco como conductora del noticiero central. Mujer trans, locutora, egresada del ISER. Ese logro sí me representa, porque es un cuerpo incómodo que a los ojos del televidente genera una inquietud”.

Por una Argentina de pie que ruede

Hablar de feminismos populares es hablar de feminismos rebeldes, diversos, plantados ante las injusticias cometidas a lo largo y ancho de Abya Yala. Esta categoría, podríamos decir más bien general, engloba diferentes grupos que militan causas específicas pero que conviven en redes interseccionales para fortalecerse y luchar contra todas las opresiones: transfeminismos, afrofeminismos, ecofeminismos, feminismos villeros, feminismos plurinacionales, feminismos indígenas, sólo por nombrar algunos de los existentes en el amplio espectro de nuestro territorio.

En el último tiempo, les feministas anticapacitistas adquirieron un protagonismo fundamental para cuestionar y repensarlo todo, desde adentro hacia afuera. “Que las personas con discapacidad seamos oprimidas por un capacitismo productivo no es casualidad. Mientras vivamos en esa lógica, nuestros cuerpos van a estar escondidos. Necesitamos un Estado activo y presente” opina Julia, mientras que para Ayito, “está bueno celebrar los espacios pero también es necesario preguntarnos cómo y de qué manera deseamos otros cuerpos. Las personas trans discas podemos amar, enamorarnos, tener amigues. Preguntarnos por qué no hay personas con discapacidad en los lugares que transitamos, preguntarnos por qué y buscar, no quedarnos en esa comodidad”.

Les feministas anticapacitistas construyen un mundo que no juzga qué cuerpos son deseables ni deseantes, un mundo donde la productividad y la funcionalidad no son parámetros de etiqueta. Esta construcción la comparten con les traidores del sistema capacitista; traidores y no aliades, porque esto último implica una posición neutral que no termina de cortar con la complicidad capacitista de nuestra cotidianeidad.

Como bien reflexiona Florencia: “creo que el desafío es salir a empoderar lisiades. No me voy a quedar en casa porque ‘quedé’ en silla de ruedas, esa es otra frase que se usa mucho. Yo no quedé en silla de ruedas, la uso que es distinto. Empoderar a les lisiades para que sepan que pueden cuestionar a sus médicos, a su entorno, a sus familias, a los lugares de rehabilitación, a la rehabilitación en sí misma” y agrega “vivimos en un sistema que nos ha enseñado que las personas con discapacidad no podemos hacer política, no podemos hacer arte, no podemos hacer deporte, solo tenemos que hacer rehabilitación. Ahí está el desafío: vamos a hacer lo que tengamos ganas de hacer”.

*Esta nota fue redactada en lenguaje no sexista, respetando la identidad de género de les entrevistades y las palabras brindadas por sus protagonistas.

Notas al pie

[1] “Disca”/“disque” es un término utilizado por las personas con discapacidad para referenciar su identidad política.

[2] Esta Ley tuvo derogación y modificación de algunos de sus artículos durante la presidencia de Mauricio Macri: el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y removió su Directorio para conformar el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). También alteró aspectos centrales como la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización; la integración del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA); la adjudicación para servicios de radiodifusión por suscripción, prórroga, transferencia y multiplicidad de licencias, y la adecuación de los titulares de las mismas.

En esta nota

Ayito Cabrera

Es activista trans no binarie. Integrante del Área de Comunicación de la Clínica Jurídica de Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires. Profesor de Letras. Editor, escritor e ilustrador de la Editorial de Fanzines Tolomochxs. Columnista radial.

Instagram

Cristina Goupillaut

Es integrante de Villa María Sin Barreras y de la Mesa de Trabajo de Discapacidad de Córdoba. Pintora y grabadora. Autora del libro Relatos de una mujer rodante.

Instagram

Florencia Santillán Ferreri

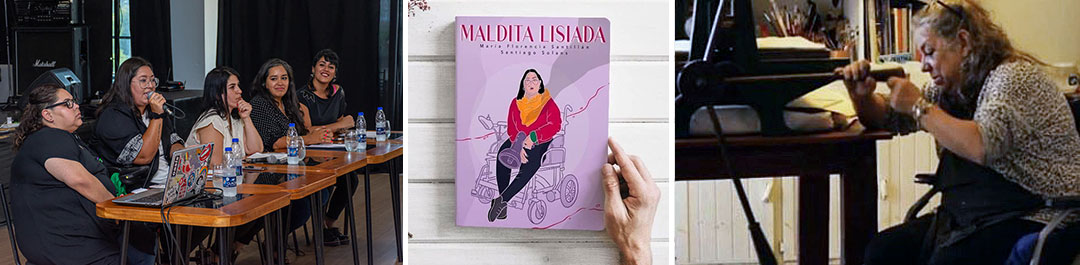

Es comunicadora feminista. Referenta del Colectivo Ni una Menos de Carlos Paz, Córdoba. Integrante de la Asociación Civil Empoderar. Autora del libro Maldita lisiada.

Instagram

Julia Risso

Es feminista y militante de los derechos de las personas con discapacidad. Locutora, actriz y estudiante del Profesorado de Teatro. Autora del podcast Les Otres. Reside en San Miguel del Monte (Buenos Aires).

Instagram

Laura Alcaide

Es activista femidisca y militante en Orgullo Disca. Integrante del proyecto Periodismo Femidisca.

Instagram

Fotos y videos de la Secretaría de Comunicación Institucional de la UNVM y de sitios públicos de internet.

![]() 11 de marzo de 2021

11 de marzo de 2021

Florencia González

Florencia González es mendocina y está radicada en Villa María. Técnica en Comunicación Social y estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UNVM. Militante feminista, escribe sobre temas vinculados a género y derechos humanos y es columnista de género en Amigos del Rock por Radio UNVM. Actualmente se desempeña como Acompañante Comunitaria contra las Violencias de Género. Curadora de tik toks y acumuladora de plantas.