Leer y escribir ciencia ficción en tiempos de pandemia

Un profesor y ahora amigo mío, Daniel Cabrera, siempre cuenta la famosa anécdota de Bush, que luego del 9/11 decide llamar a escritores de ciencia ficción para prever las acciones a tomar en la lucha contra el terrorismo. Parece irrisorio, pero cuando nos sentamos a leer a los grandes maestros del género podemos ver cómo se anticiparon a la realidad. No son clarividentes: un buen escritor es un gran observador de la realidad. Es más asertivo que cualquier estadística porque no le importa predecir, sino imaginar lo posible.

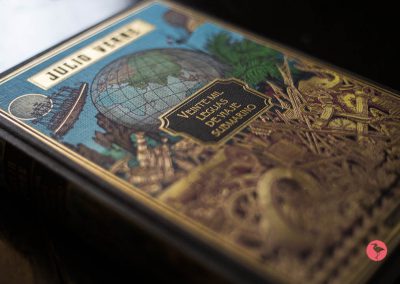

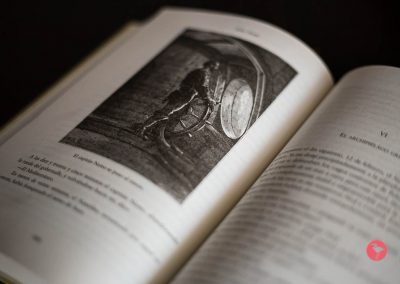

Mi padre suele hablar siempre de una de sus obras preferidas, Veinte mil leguas de viaje submarino. Es ingeniero, así que su fascinación con la ciencia ficción me brindó siempre una mirada interesante. Julio Verne no creó el Nautilus de la nada. La nave del capitán Nemo fue inspirada en ese molusco al que le robó el nombre, que para sumergirse va llenando las cavidades de su caparazón de agua y para elevarse las llena de aire. No soy ingeniera, así que no sé explicar el funcionamiento preciso de un submarino, pero sí sé que cuando Julio Verne creó el suyo, estos submarinos no existían. En la obra explica muy bien su funcionamiento y el ingeniero Ventura me ha explicado exactamente cómo es que funcionaron los submarinos eléctricos; pero el verdadero avance de Verne es que el Nautilus era un submarino nuclear, que generaba su propia energía, como los actuales. Pero Julio Verne no era adivino, era un hombre imaginativo y de ciencia. Imaginó una vuelta al mundo en 80 días, imaginó la llegada a la luna, imaginó lo posible. Observó la realidad, como a ese molusco tan feo, e imaginó las posibilidades de una tecnología capaz de hacer lo imposible. Y así viajó a la luna antes de que fuera posible, y realizó videoconferencias, y transmitió noticias por radio antes de que la radio existiera. Lo posible parece ser lo imaginable, y de eso se trata la ciencia ficción: imaginar lo posible. Eso, como dijo mi estimado Daniel, parece que hasta Bush lo tiene claro.

Pero mientras Julio Verne imaginaba un futuro maravilloso en tiempos en los que la tecnología parecía ser la respuesta a todos nuestros males, en los que todo lo que podía esperarse de ella era bueno, la ciencia ficción no ha sido en general un género abocado a esperar lo mejor. Más bien, se ha dedicado a resaltar eso que Lovecraft reconoce como miedo a lo desconocido, el terror al futuro. Desde Frankenstein podemos ver cómo el hombre guarda temor a sus propias creaciones y a no tener el control de las nuevas tecnologías y el futuro de la humanidad. Por eso, si bien amenicé la entrada a este escrito con la bella imaginación de Verne, los imaginarios futuros suelen ser distópicos.

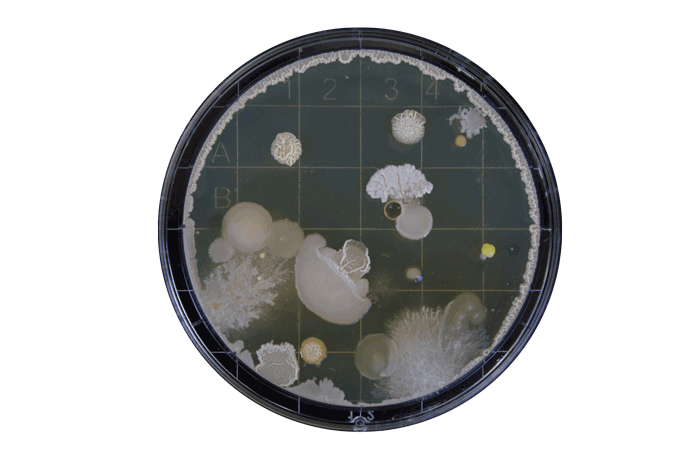

Imaginar una pandemia no es nada nuevo. Un virus que ataca a muchos y pocos sobreviven, un virus que zombifica, un virus que vampiriza. El cine se ha encargado sobremanera de llevar adelante este tipo de obras. Pongamos algunos ejemplos:

- Epidemia, donde el virus motaba, altamente contagioso y con un 100% de mortalidad (inspirado en el ébola), se adueña de un pueblo norteamericano al que el gobierno prefiere sacrificar antes de que la infección se expanda, pero todo sale bien porque encuentran la cura a último minuto.

- Contagio, inspirada en la famosa gripe A y la pandemia que esta provocó, las muertes, las fake news y la impotencia de los sistemas sanitarios para diferenciar la nueva gripe de la gripe común, más las teorías conspirativas que siempre son buenas para este tipo de películas.

- Exterminio o 28 días después también aporta lo suyo. Es una de las mejores películas de zombis que vi en mi vida. Muestra el fin del mundo. Un virus que se contagia por la saliva convierte a los hombres en zombis. Un hombre despierta de un coma en una Londres donde no queda nada. Su objetivo es refugiarse, evitar el contacto directo con los infectados y sobrevivir hasta que los otros mueran por la infección.

Si bien no nos convertimos en zombis, ni el COVID19 tiene 100% de mortalidad, ni es la gripe A, estas tres películas han predicho muchas cosas. Especialmente el miedo. Pero no soy una experta en cine. Sí en literatura y en terror. Entonces elijo hablar de eso, de distopías de terror. Porque qué es esta pandemia, sino la concreción de todo aquello que nos aterraba imaginar.

![]()

He leído a muchos escritores afirmar que ya no se puede escribir ciencia ficción, como si no nos depararan nuevas realidades después del COVID19.

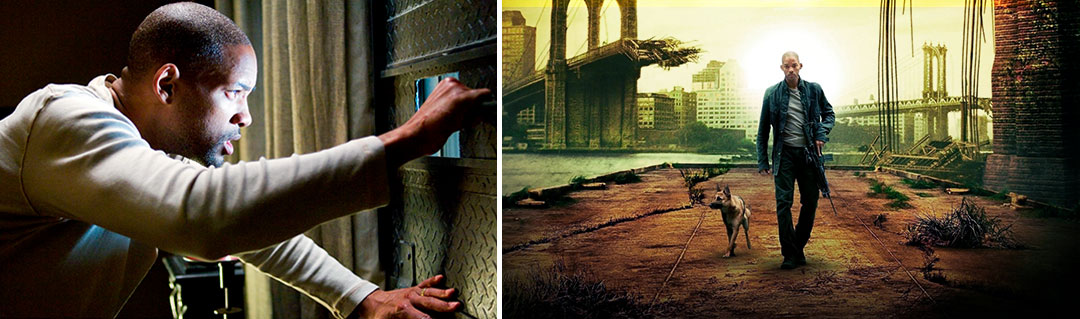

Voy a comenzar por lo políticamente correcto, una obra que ha tenido varias adaptaciones cinematográficas. Voy a empezar por mostrar como Richard Matheson se anticipó a todo esto con su obra Soy leyenda. Neville es el último sobreviviente de una pandemia que ha convertido a todo el mundo en vampiros. La novela empieza relatándonos la rutina de un confinado, porque así se encuentra Neville, que sale sólo de día a buscar lo indispensable. El resto de los seres humanos son todos portadores de la enfermedad, son todos el enemigo. El otro es un vampiro que puede destruirme: así como fue en un principio cuando el COVID19 se instaló en Argentina, cuando aparecían los primeros casos y nadie sabía quién lo llevaba -como nadie sabe si el gato de Schrödinger está vivo o muerto-, y todos teníamos y no teníamos el virus. Todos son sospechosos para Neville. Así, este hombre confinado se presenta como un hombre que se aísla de todo para sobrevivir.

El vampirismo en la obra guarda una fuerte similitud con el COVID19, tanta que podemos llegar a sospechar poderosamente que Matheson era un clarividente. En primer lugar, el confinamiento y la ausencia de relaciones sociales llevan a Neville al alcoholismo. Si bien el confinamiento no nos ha convertido en alcohólicos (porque no llevamos tres años de encierro, a diferencia de él), ha aumentado radicalmente nuestro consumo de alcohol. Cada vez que Neville se encuentra bebiendo, insiste en preguntarse sobre todas aquellas cosas que no tienen respuesta. Así como ocurre con el virus que generó esta pandemia, poco se sabe sobre todo lo que rodea al vampirismo y él sólo puede preguntarse hasta cuándo. La incertidumbre y el confinamiento parecen ser autodestructivos.

Neville sólo puede salir de día, como se ha determinado en los lugares donde la cuarentena ha ocupado a las fuerzas de la ley para prevenir el contagio. Sólo que en la novela el vampirismo sí parece estar activo sólo por la noche. Neville debe estar muy pendiente de los tiempos de salida, controlar su horario de llegada, porque los vampiros acechan de noche. Como un encuarentenado, el protagonista organiza sus salidas restringidas en busca de todo lo necesario para sobrevivir.

El estado de Neville en confinamiento va desde el abandono, la depresión, a la esperanza. Por momentos nada le importa y por otros reactiva su lucha por seguir viviendo, no sólo sobreviviendo. La soledad del protagonista se asimila mucho a la de aquellas personas confinadas en absoluta soledad. Aquí y ahora ser soltero y vivir sólo se ha convertido en ser solitario. Los animales representan una compañía confortante cuando no hay contacto humano, como ocurre cuando el protagonista de Soy leyenda encuentra al perro que le devolverá la esperanza, la posibilidad de preocuparse por alguien más.

Hasta aquí, muestro atisbos de la famosa clarividencia que les prometí, pero hay más: el bacilo que provoca el vampirismo ha sido originado en oriente y todo parece haber iniciado con un murciélago, el mismo que una vez mordió a Neville, enfermándolo un poco, pero brindándole inmunidad al curarse. Son curiosas las grandes similitudes entre el contagio y la expansión del vampirismo con el COVID19. La espera a la llegada del virus desde los países donde aún no había aparecido, el contagio en Europa, el temor, la incertidumbre. Pero no hace falta ser clarividente, sino sólo observar al hombre y su forma de vivir, de ser, de estar en el mundo, para imaginar cómo sería la vida de un único sobreviviente a un virus letal que destruyó la humanidad, que convirtió a los hombres en monstruos que se persiguen y atacan los unos a los otros. Matheson no es clarividente, sólo imaginó lo que ocurriría un día en que una pandemia nos modificara para siempre.

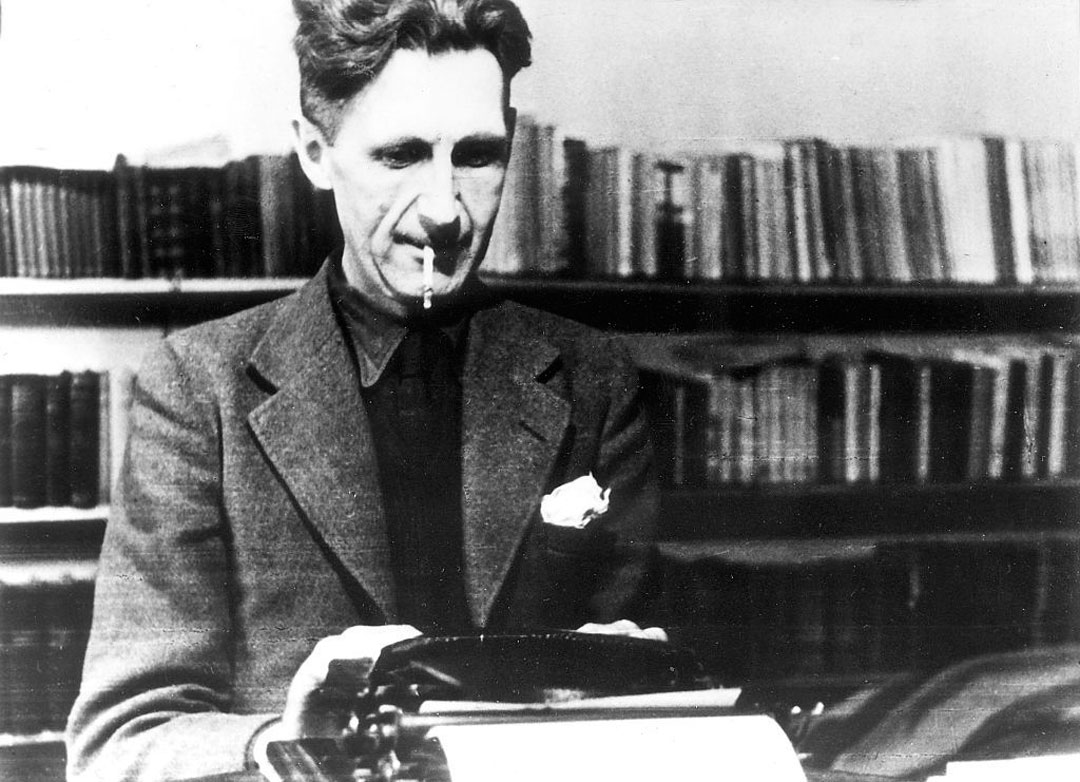

1984 de Orwell es otra cosa. Primero que nada, es clara la postura política del autor y tiene todo que ver con su obra: pertenecía al Partido Obrero de Unificación Marxista, opositor al estalinismo, y crítico ferviente de la autocensura de los intelectuales políticamente correctos de su tiempo. Orwell presenta una realidad en la que los derechos de los individuos han sido absolutamente abolidos. Desde la libertad sexual y el deseo, hasta la ideología. Muchas palabras han sido prohibidas, también los encuentros vedados. Hay un enemigo que se promociona en los medios y una guerra que transcurre fuera. Pero lo más elemental es el cartel que se despliega en la calle: “El Gran Hermano te vigila”. ¿Quién es ese Gran Hermano? ¿Es un gobierno? ¿Una persona? ¿Un sistema? ¿Quién es nuestro Gran Hermano hoy? ¿Google? ¿Facebook? ¿Otras corporaciones? ¿Los gobiernos más poderosos?

![]()

No sólo se puede escribir ciencia ficción después de esta pandemia, también se debe. Hay que intentar imaginar ese mundo posible del que tanto hablamos los que hacemos literatura.

Winston no puede apagar su telescreen, sólo bajarle el volumen. Nosotros, que podemos apagar el teléfono, no lo hacemos la mayor parte del tiempo. Winston ve por la ventana a la mujer rubia con uniforme del partido, pero no puede acercarse a ella, como quien mira a alguien en las redes sociales y no puede hoy encontrarse con esa persona. El contacto humano contagia, el COVID19 y la ideas. ¿Hasta qué punto este virus puede haber favorecido a los mecanismos de control que requieren los gobiernos y las corporaciones?

Sabemos que nuestros teléfonos nos escuchan. Sí, Google te escucha, si te escucha hablar sobre gatitos, te va a empezar a ofrecer una serie de artículos para gatos; si te escucha hablar de autos, lo mismo. Estuvo escuchando tus conversaciones como el telescreen escucha a Winston. En Oceanía, la policía está en la calle vigilando a la gente en sus balcones, como ahora en plena pandemia. Pero lo que verdaderamente debería preocuparnos es la policía del pensamiento, la que nos mide el humor social por las publicaciones en redes. Winston vive con la seguridad de que todo lo que dice y hace está siendo observado, ¿estamos tan alejados de tener que vivir con esa seguridad cuando nuestro único contacto con el mundo son las redes?

Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, que se encarga de las noticias, la educación, el arte y los espectáculos. La palabra verdad es algo muy interesante de observar. Se trata de un lugar donde se decide qué es lo verdadero, que noticias hay que dar, cómo educar, qué cultura validar. Así, el control de pensamiento está garantizado. La información, la cultura y la educación pueden ser herramientas liberadoras, pero si son controladas por quienes desean controlarnos ¿acaso no pueden funcionar de otra manera?

El COVID19 también nos enfrenta a un nuevo lenguaje, las redes bloquean algunas palabras, como se prohíben o tergiversan en 1984. Vacuna es confinamiento, cuando en realidad una vacuna te volvería inmune; así como la guerra es la paz en 1984. Y así vamos incorporando un lenguaje para leer esta realidad política, social e individual a la que ha sido llevada la civilización gracias a un nuevo virus, que se transmite en vivo y en directo por nuestras pantallas las 24 horas de día, sin parar.

El mundo que predijo Orwell, la tecnología que predijo, no es como la de Julio Verne, no tiene esa magia, se parece más bien a la magia negra. Pero no hay nada fantástico al respecto, todo lo imaginado es posible dentro del mundo tecnológico, sólo basta pensarlo para encontrar la manera de crearlo, el artificio que permita hacer de eso una realidad. ¿Cómo responde el poder a la tecnología? Eso es también fácilmente imaginable. El comportamiento humano no es tan difícil de predecir, no es tan variable como creemos. El poder opera siempre de las mismas maneras. Temor o amor, ya lo decía Maquiavelo, no ha variado mucho eso, y siempre es más efectivo el temor.

Entonces, si Bush llamó a los escritores de ciencia ficción a imaginar posibilidades a partir del 9/11, ¿será este el rol de la ciencia ficción post pandemia? He leído a muchos escritores afirmar que ya no se puede escribir ciencia ficción, como si no nos enfrentáramos a un futuro atemorizante después de esto. Como si no nos depararan nuevas realidades después del COVID19. La tecnología, el contacto, el sexo, la ley, el poder, todo está puesto en juego. Como me dijo Daniel Cabrera, los cuerpos que se juntan contagian, pero no hablaba sólo de un virus. Cuando nos juntamos, contagiamos ideas, y los estados han visto que al impedir que nos juntemos han impedido revueltas. El caso de Chile es la demostración, el virus frenó todos los reclamos.

No sólo se puede escribir ciencia ficción después de esta pandemia, también se debe. Hay que intentar imaginar ese mundo posible del que tanto hablamos los que hacemos literatura, en este caso, el mundo del futuro posible (qué importa si es probable). Ese mundo que nos deje ver con perspectiva nuestra propia realidad, los monstruos que surgirán, las diferencias de clases que se propondrán, las nuevas luchas, la nueva importancia de la ciencia. Obviamente ya no tendremos a esa ciencia ficción de Julio Verne, ya no hay utopías posibles. De eso nos advierten las distopías ficcionales que nos preceden. Porque el miedo no es siempre irracional, es un instinto que nos ayuda a protegernos: sólo hace falta saber a qué hay que temer. Entonces, la ciencia ficción nos prepara para el peor de los mundos posibles.

Fotos de la Secretaría de Comunicación Institucional de la UNVM y de sitios públicos de internet.

![]() 30 de junio de 2020

30 de junio de 2020

María Virginia Ventura

Magister en Filosofía, Religión y Culturas contemporáneas y licenciada en Letras por la Universidad Católica de Córdoba. Se diplomó en Ciencias Sociales con mención en Lectura, escritura y educación (FLACSO). Creó el Seminario de Ficción Gótica en el profesorado de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de Villa María, donde se desempeña como docente. Es profesora en el Instituto Superior Jerónimo Luis de Cabrera y en el INESCER. Dirige el equipo de investigación El modo gótico en la literatura argentina. Ha publicado narraciones góticas en diversas antologías y Sangre, un libro de cuentos del género.