¿Es la religión inherentemente machista? Invito a quien lee este ensayo a pausar un momento y pensar su propia reacción a esta pregunta. La respuesta nunca es neutra, especialmente para las mujeres. Se conecta con discursos religiosos que hemos escuchado en las iglesias, en la familia, en el colegio, en los debates políticos. Se vincula de inmediato con nuestras propias experiencias de discriminación, de exclusión y de falta de derechos. En los grupos feministas se encuentran muchas mujeres que escaparon de espacios religiosos después de mucho dolor o como un proceso de liberación. ¿Cuál es tu historia cuando piensas en la religión? Y a base de esta historia, ¿cómo responderías la pregunta?

“¿Qué significa inherentemente?”, preguntan mis estudiantes a veces. Les respondo: “significa que está en la esencia de la religión ser machista”. Algunas de sus reacciones: “Quizás la religión no necesita ser así, pero en la práctica sí es machista”. “En América Latina sin duda”. “En la tradición cristiana al menos. Parece que también otras tradiciones religiosas, pero quizás no tanto”. “Quizás exista una religión no machista, pero yo no la conozco”.

Se vuelve necesario en la discusión acercarse más al concepto religión para poder determinar si tiene un aspecto patriarcal en su esencia. Pero ahí nos encontramos con múltiples definiciones de lo que es religión. Y nos damos cuenta de que no sabemos muy bien cómo agarrar este concepto y que lo hemos igualado muchas veces con jerarquías eclesiales claramente patriarcales.

La religión es institucionalidad, dice mucha gente. Es espiritualidad y creencia encapsuladas en una institución, rigidizada en dogmas y normas de comportamiento. La religión es moral, dicen otros: habla del bien y del mal, y todo lo que es pecado se condena. La religión es un concepto anticuado, es pre-científico, trata de tapar los huecos en el conocimiento humano y se hará innecesaria a medida que la ciencia avance, piensan otras personas.

En las ciencias humanas abundan las definiciones de religión. Provienen de la sociología, la antropología, la psicología, la teología. Existen definiciones más fenomenológicas, otras centradas en el liderazgo y carisma, otras socioculturales y otras basadas en la experiencia de las personas creyentes. Ninguna definición incluye la dominación de los varones como parte esencial del fenómeno.

Podemos decir entonces que la religión no es necesariamente machista, pero es obvio que, en América Latina, el machismo está muy presente en las tradiciones religiosas. Eso tiene que ver con varios factores. Primero, la narrativa judeocristiana surgió en una sociedad patriarcal. Segundo, cuando el Emperador Constantino declaró el cristianismo como religión del Estado en el siglo IV, la jerarquía romana apropió la religión según sus jerarquías de imperio. La vestimenta del clero en el Vaticano todavía es muy parecida a la del antiguo senado romano.

Además, la religiosidad católica llegó a América Latina como fuerza colonizadora, por lo que la religión cristiana está vinculada aquí desde el inicio con la fuerza militar y la imposición jerárquica y patriarcal. La aceptación del Estado laico en América Latina es reciente y deficiente en su implementación. Cuando la tradición católica perdió poder en la esfera pública se concentró en asuntos morales privados, incorporando temas de género y del rol de las mujeres. El cristianismo muchas veces vino a legitimar estructuras de poder y a instalar obediencia y culpabilidad, naturalizando y sacralizando estructuras de subordinación.

![]()

La religión tiene la ambigüedad de legitimar y sacralizar posiciones de poder instaladas como también de impulsar hacia la libertad y la transformación social.

Sin embargo, esa no es toda la historia. El patriarcado es parte de la religión, como también de la cultura occidental, pero nunca ha logrado adueñarse de la religión en su totalidad. De hecho, la religión tiene la ambigüedad de legitimar y sacralizar el “status quo” y posiciones de poder instaladas, como también de impulsar hacia la rebeldía, la libertad y la transformación social. Esto pasa cuando las religiones siguen conectadas con su fuente: la espiritualidad. Leonardo Boff lo describe de esta forma en su libro Espiritualidad. Un camino de transformación:

Las religiones constituyen una de las más excelentes creaciones del ser humano. Todas ellas tienen que ver con lo divino, con lo sagrado, con lo espiritual… Pero ellas no son lo espiritual. La espiritualidad es otra cosa. Las religiones pueden sustantivizarse y autonomizarse, articulando los poderes religiosos con otros poderes (Boff, 2002, 31).

Muchas mujeres que son parte de las iglesias siguen en ellas porque continúan encontrando en la religiosidad una conexión con su espiritualidad. Esa es la novedad de lo religioso, quizás más que la apropiación que han hecho de ella los poderosos del mundo: su inesperada resiliencia frente a la dominación.

Lo que puede subyugar en la religión también es lo que puede liberar: lo sagrado o Dios. Eso que nos transciende como seres humanos, justamente esa parte de la religión de la que nadie puede adueñarse. Sin embargo, hay una tendencia en la historia humana y en las tradiciones religiosas a proyectar nuestras cualidades humanas en Dios. Reza Aslan dice en su libro Dios, Una historia humana, que hemos creado Dios a nuestra imagen y semejanza, más que al revés: “Dios es una versión divina de nosotros mismos: un ser humano con poderes sobrehumanos” (Aslan, 2019, 13). Aslan sugiere que para tener un impulso más humanizador en las religiones tenemos que buscar una visión más amplia de lo divino.

A pesar de la subjetividad con respecto a las imágenes de Dios -cada una puede tener una imagen diferente- las imágenes dominantes de Dios tienen y han tenido una tremenda influencia en cómo se organiza nuestro convivir, y por ende generan significados políticos. Como ocurre con toda cosmovisión, la imagen de Dios puede confirmar, legitimar o fortalecer el “status quo” o puede cuestionarlo y dar fuerza para transformar la realidad. Las imágenes de Dios pueden tener una función opresora o liberadora, y eso puede depender del contexto en que son usadas también. Dios Padre tiene un significado si una ha tenido un padre humano amoroso y otro cuando una ha tenido experiencias con un padre violento. Dios Padre tiene diferentes connotaciones para mujeres y para varones. Y como la teóloga Mary Daly dijo acertadamente: “Si Dios es varón, el varón es Dios”.

Sin embargo, justamente lo subjetivo de nuestras imágenes de Dios y la imposibilidad de adueñarnos de Dios nos da posibilidades de liberación. Las mujeres que desarrollan su propia espiritualidad y relación con lo sagrado pueden encontrar desde ese lugar una manera de resistir al sistema patriarcal que las domina. Teresa Forcades, hermana Benedictina y activista anti-capitalista de Cataluña, indica en su libro La teología feminista en la historia que en la tradición cristiana de hecho siempre ha existido teología feminista.

Es decir, desde que existe una teología -una reflexión sobre las propias creencias religiosas- que considera a las mujeres menos aptas que los varones para hablar de Dios, para presidir las ceremonias de culto o para dirigir las instituciones religiosas –eso sería la teología patriarcal-, han existido personas que se han opuesto a este orden de cosas –que son las teólogas y teólogos feministas (Forcades, 2011, 23).

En la misma línea, la religiosa filósofa y teóloga brasileña Ivone Gebara hace una reflexión crítica sobre la religión en su libro Intuiciones ecofeministas. Gebara habla de cómo la cultura dominante del mercado –en el sistema capitalista neoliberal- ha tomado, en muchos sentidos, el rol de una religión, prometiéndonos una vida mejor en el futuro y prosperidad en base a sacrificios. Cada sistema que adoramos es como una religión, dice. Así cree que la religión es expresión profunda y respuesta a nuestros anhelos y angustias humanas. Sólo que la “religión del mercado” los responde sin compasión, justicia, amor, reciprocidad y mutualidad (Gebara, 2000, 91-131).

Ella sugiere que la religión ha perdido lo que era su función original: RELIGARE, vincular a la gente, ayudar a desarrollar comportamientos de consuelo, ternura y misericordia, vivir la cotidianidad con más dignidad y sobrellevar mejor las preguntas sin respuestas (Gebara, 2000, 97). Sin embargo, el anhelo de superar una vida carente en la tierra ha llevado a muchos dualismos jerárquicos en la religión, buscando las soluciones en una realidad alejada de nuestra vida concreta. Los dualismos entre cultura y naturaleza, espíritu y cuerpo, razón o emoción, han perjudicado a la naturaleza y a las mujeres, quienes fueron siempre vinculadas a la segunda parte del dualismo y desvalorizadas. Gebara busca superar estos dualismos y volver a una religión como organización del sentido de nuestra existencia, apoyo mutuo, comunidad y solidaridad.

¿Vale la pena este rescate de la religión, si la religiosidad ha legitimado tanta opresión? ¿No sería mejor dejarla? Ha habido en la teología feminista profundas discusiones sobre eso, sobre todo en Norte América. Algunas teólogas, como Mary Daly, sugirieron inventar una nueva espiritualidad pos-patriarcal, mientras otras como Rosemary Radford Ruether proponen reformar el cristianismo desde adentro. En América Latina han surgido colectivos ecofeministas espirituales, como Con-Spirando en Chile, que ya se han alejado mucho de la tradición cristiana oficial y crean sus propios rituales y lenguajes.

Sin embargo, en América Latina la religión tiene una impronta cultural muy fuerte. Es difícil dejarla de todo, y cuando la dejamos es muchas veces en reacción a una dominación que ya no queremos, lo que no corta la dependencia totalmente. Existe otra razón fuerte para no rechazar la religión en general. Como ya dije, muchas mujeres encuentran en ella un sustento, a pesar de la dominación que también encuentran ahí. Gebara dice con sabiduría que a muchas mujeres que están en espacios religiosos poco democráticos “el sistema cultural difícilmente les permite acoger alternativas diferentes, porque éstas muchas veces implican la marginación respecto a los valores religiosos reconocidos; y la marginalidad religiosa es insoportable cuando se suma a la marginación social y económica” (Gebara, 2000, 93). Para muchas mujeres, a pesar de todo, el espacio religioso es un espacio de pertenencia y de identidad. Desde la solidaridad con ellas, y desde la convicción de que una religión viva y democrática es posible, muchas teólogas feministas han decidido transformar desde adentro, en constante rebeldía.

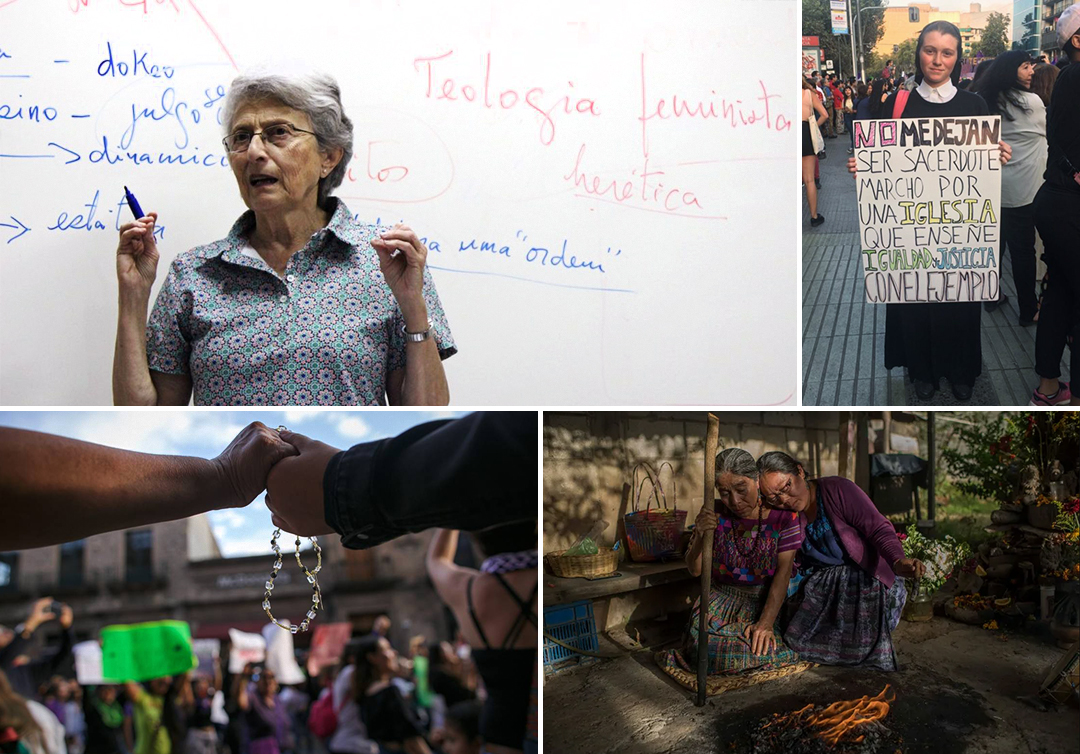

![]()

Desde la convicción de que una religión viva y democrática es posible, muchas teólogas feministas han decidido transformar los espacios religiosos desde adentro.

Gebara destaca la religión como lenguaje de símbolos. Dice, con palabras poéticas de Rubem Alves que “la religión es el tapiz que la esperanza construye con palabras” (Gebara, 2000, 124). Cree que es importante crear espacios alternativos, en comunidades humanas pequeñas, donde haya respeto a la biodiversidad de lenguajes y símbolos sobre el sentido de nuestras vidas y las preguntas por los límites de nuestra existencia. Para ella las comunidades feministas son parte de estos nuevos grupos que re-inventan el sentido de lo religioso.

La teología tiene que ver con visiones del mundo: puede legitimar o cuestionar nuestras imágenes del mundo, dependiendo de si miramos con las lentes de quienes tienen lugar dentro de esta visión del mundo o de quienes quedan fuera. La teóloga Sallie McFague llama al espacio que tenemos fuera de la visión de mundo imperante nuestro Espacio Salvaje (Wild Space): desde ahí es posible hacer una reflexión crítica (McFague, 2000, 48). Todas las teólogas feministas miran desde un espacio al margen de cosmovisiones religiosas tradicionales. La teología feminista inicia nuevas búsquedas desde la experiencia de las mujeres, desde el cuerpo, desde las necesidades de liberación, desde una hermenéutica de la sospecha y una reflexión crítica que parte de “las experiencias de contraste” entre nuestra intuición de un Dios liberador y compasivo y lo que los textos o las jerarquías eclesiales nos han contado.

La teología feminista dialoga cada vez más con los movimientos feministas para encontrar respuestas al creciente fundamentalismo que en América Latina está tratando hacer retroceder derechos conquistados. Las teólogas dan los argumentos para poder enfrentar los discursos anti-género, anti-aborto, anti-derechos. Durante la pandemia teólogas feministas de todo el continente se han ido juntando con más frecuencia y desde la red TEPALI (Teólogas, Pastoras, Activistas y Liderezas de Abya Yala) han ofrecido una escuela de teología feminista a cientos de mujeres.

En la búsqueda de una religión que se libere de sus estructuras machistas es muy importante el debate sobre el Estado laico. Isabel Turégano afirma en su artículo Qué deben esperar las mujeres de un estado laico que la religión es muy moldeable y rápidamente toma las formas de otros sistemas culturales y sociopolíticos, pero también los puede cuestionar. En este sentido las instituciones religiosas participan de las mismas contradicciones presentes en todas las instituciones sociales.

Las religiones no son sistemas cerrados y forman parte muy importante de la identidad de muchas mujeres. Según Turegano es imperativo pensar la laicidad desde el deber del Estado de garantizar la libertad religiosa y de consciencia de cada individuo, no sólo fuera sino también dentro de las comunidades religiosas. Existe en estas comunidades más pluralidad que lo que muchas personas piensan. Por eso, un Estado laico puede habilitar lugares para que las mismas comunidades de fe tengan que dar cuenta de sus ideas en un espacio público democrático. Es muy importante visibilizar la diversidad para poder romper la hegemonía de una religión que ha perdido la fuente viva de la espiritualidad.

Las teólogas feministas han optado, en su mayoría, por re-pensar la religión desde adentro. Lo hacen para ellas mismas y en solidaridad con las mujeres que están en las comunidades de fe, pero sobre todo desde esa fuerza de rebeldía que asocian directamente con la fuerza divina del espíritu.

Bibliografía

Aslan, Reza. Dios. Una historia humana. Santiago de Chile: Penguin Random House, 2019.

Boff, Leonardo. Espiritualidad. Un camino de transformación. Maliaño: Sal Terrae, 2002.

Forcades i Vila, Teresa. “¿Qué es la teología feminista?” en: La teología feminista en la historia. Barcelona: Fragmenta Editorial, 2007, pp. 13-22

Gebara, Ivone. “La religión” en: Intuiciones ecofeministas. Ensayo para repensar el conocimiento y la religión. Madrid: Editorial Trotta, 2000, pp. 91- 132.

McFague, Sallie. Life Abundant. Rethinking Theology and Economy for a Planet in Peril. Minneapolis: Fortress Press, 2000.

Turégano, Isabel. “¿Qué deben esperar las mujeres de un Estado laico?”. Feminismo/s 28, diciembre 2016, pp. 49-74.

Foto de portada de la Secretaría de Comunicación Institucional de la UNVM. Otras fotos de sitios públicos de internet.

![]() 3 de marzo de 2022

3 de marzo de 2022