Las presentes líneas se proponen poner bajo crítica aquella moda en redes sociales virtuales que en los últimos tiempos se denominó “cultura de la cancelación”. Si estamos de acuerdo en que resulta exagerado afirmarla como una cultura, al menos debemos definirla como una acción que forma parte del repertorio de prácticas que se realizan en el terreno de las relaciones virtuales.

La cancelación se trata de una suerte de censura y de castigo hacia algunas personas, que por lo general suelen ser personajes públicos. En concreto es dejar de leerlos, verlos, escucharlos y un paso más adelante instar a que otros también lo hagan. En primera instancia, tiene base en dichos que estas personas hayan manifestado y en segunda instancia en acciones que algunas veces tienen más que ver con las vidas privadas o íntimas de los cancelados que con sus obras si fueran artistas, con sus decisiones si fueran políticos o con sus rivalidades si fueran deportistas.

Los medios de comunicación posibilitan acciones de los usuarios pero no las determinan, son las audiencias las que toman decisiones sobre cómo habitarlos. En las redes sociales virtuales, por ejemplo, hay reglas del juego como las dinámicas de lo efímero y lo instantáneo. En algunos casos además plantean sus gramáticas como arenas de batalla agonística donde las opiniones chocan por detentar hegemonía. Con la posibilidad de que las audiencias produzcan contenido, algunas acciones como la cancelación tienen mucha visibilidad, al punto de que pueda parecer que nacen en estos escenarios.

De la presencialidad a la virtualidad: escrache, boicot, sabotaje, dejar de seguir, eliminar y bloquear

Siempre colabora a ampliar la mirada, trazar genealogías y diálogos entre nuestras prácticas virtuales, constantemente presentadas como novedosas, y formas analógicas previas de habitar las relaciones interpersonales. Desde allí debemos señalar la falsedad teórica en la dicotomía virtual-real, siendo que las dinámicas virtuales son tan reales como las presenciales.

El interaccionismo simbólico plantea que nos presentamos como máscaras, porque en el escenario social somos amigos, hermanos, estudiantes, compañeros. Y en cada rol nos comportamos diferente, por lo que ¿cuál máscara somos nosotros verdaderamente? La suma de todas. A esas máscaras debemos sumarle las de nuestros perfiles en las redes sociales virtuales. Como ninguna máscara es verdadera mientras las demás son falsas, ser cancelado en la virtualidad puede tener correlato en la presencialidad.

Asimismo, la idea de cancelar al otro por algo que no compartimos no es propia de las redes sociales virtuales. Veamos algunas formas en las que comprendemos el fenómeno en instancias presenciales: el chisme, eso de juntarnos con algunos para hablar de otros desplegando una suerte de juicio; el chiste, burlarse de una persona, bajo la forma de cierto desplante o marginación; el ignorar, haciendo un vacío de uno a uno o de muchos a uno en espacios laborales o de estudio en común. Fundamentalmente encontramos la cancelación en la acción de retirar el saludo, como una sanción social que siempre existió.

![]()

Las nuevas prácticas virtuales tienen correlato con formas analógicas previas de habitar las relaciones interpersonales. Las dinámicas virtuales son tan reales como las presenciales.

Pensemos estas dimensiones en el universo digital. En grupos de mensajería instantánea, por ejemplo, cuando se conforman otros paralelos con algunas personas para hablar sobre quienes no fueron incluidos. También dejar de seguir en redes sociales, eliminar contacto, bloquear en mensajería instantánea, son acciones que tienen como potencia enunciativa el correlato a retirar el saludo en la presencialidad.

Esta cancelación que podemos denominar doméstica, de uno a uno y entre conocidos, puede tomar un cariz superior cuando tiene repercusión en otros que se suman a la cancelación. En esos casos debemos reconocer las dinámicas analógicas del escrache, el boicot y el sabotaje.

El escrache opera señalando al cancelado con la intención de incentivar una manifestación amplia de protesta incitando a que otros y otras también lo cancelen. En la presencialidad, el escrache fue una de las acciones que la agrupación argentina HIJOS empleó para señalar en el espacio público a genocidas que no eran condenados por la justicia. Una forma de poner en evidencia ante la sociedad a personas que habían causado daños y sin castigo seguían caminando por las calles en libertad.

El boicot es una práctica que se asienta en instar a dejar de consumir producciones y así impedir que el cancelado desarrolle su actividad. En general se trata de prácticas comerciales, pero que se puede trasladar a dejar de consumir el universo simbólico de opiniones de algunas personas.

Por su parte, el sabotaje se refiere a la intención de dañar de manera deliberada un lugar, un objeto, un servicio, un proceso como forma de lucha contra quien lo lleva adelante. Algunas veces se realiza para beneficiar a la competencia.

Las personas públicas, las redes sociales, el pasado y el presente

¿Cómo empieza una campaña de cancelación en redes sociales? En general se basa en dichos de los cancelados, ya sea una publicación en redes sociales, una manifestación periodística o cualquier discurso que circula y que pueda considerarse falso, ofensivo, o que a la luz del presente es políticamente incorrecto.

Hay un tipo de cancelación que tiene base en buscar en manifestaciones de una persona en el pasado para sancionarlas en el presente. Allí también entran canciones que se cantaban en determinada época o un humor que causaba gracia hace años y que hoy sería peyorativo hacia ciertos sectores sociales.

Esa práctica, que puede entenderse como cierta justicia poética en el presente, en realidad está sancionando un evento que es anacrónico. Comprendemos que lo que hoy consideramos violencia siempre fue violencia, que las ofensas a la humanidad no caducan, que lo personal es político. Solamente que en otros momentos construimos nuestras opiniones desde bases erróneas que socialmente no se ponían bajo discusión. Allí las instituciones como la familia, la escuela o los medios de comunicación reforzaban estereotipos que incorporamos como un deber ser. Ponerlos en tensión es además de una actividad intelectual, un ejercicio ciudadano y humanitario.

Pero si tenemos en cuenta que las sociedades van mutando y que los sistemas de valores son históricos y se modifican en general hacia nuevas formas de justicia social, de inclusión y de deconstrucción, mirar con un prisma del presente al pasado se torna problemático. Lo podríamos comprobar incluso en nosotros mismos haciendo un análisis de conciencia, siempre que nos propongamos poner bajo crítica nuestros prejuicios cuando afectan a otros. Porque nos pasó la vida, porque aprendimos, nos sensibilizamos, creemos en cuestiones que no son las mismas que antes.

En las acciones personales se abre otro tema. Podemos pensar en sujetos que seguimos por su obra artística o deportiva y que en su vida personal pública, privada o íntima, realizaron acciones con las cuales no estamos de acuerdo. Estas personas hasta podrían estar relacionadas con delitos, lo que para algunos también cuestionaría su talento, y entonces dejan de consumir y de disfrutar una obra que antes valoraban. Ahí tiene lugar el debate sobre la separación entre obra y artista.

Hay un sitio web que se titula Tu ídolo es un forro, que recopila gran cantidad de acusaciones a figuras públicas. La frase provocadora nos interpela sobre qué estamos dispuestos a tolerar que hagan en su vida pública, privada o íntima quienes valoramos como referentes. Si cuando estamos disfrutando de su obra, escuchando sus canciones, gritando sus éxitos deportivos, estamos al mismo tiempo pensando en eso otro que dijo o que dice, que pensó o que piensa y que es contrario a nuestra cosmovisión. Como en un talk show de la tarde, nos encontramos muchas veces en el subjetivo y pantanoso terreno del examen moral hacia otras personas. Entonces es propicio preguntarse si vale la pena cancelar todas las máscaras y las aristas de esa persona por una o varias de ellas que nosotros no compartimos.

![]()

Nos encontramos en el subjetivo terreno del examen moral. Es propicio preguntarse si vale la pena cancelar todas las aristas de esa persona por alguna de ellas que no compartimos.

Estamos refiriéndonos a personas públicas con llegada masiva. En personas que tienen cien seguidores, la cancelación no opera más en lo virtual que en lo presencial. En ese sentido, las personas públicas se juegan pertenencia, estatus social, reconocimiento mediático, y por lo tanto dimensiones que necesitan para construir su capital simbólico. Esas personas públicas por lo general tienen pericia para gestionar su palabra pública. Entonces pueden someterse a medios masivos que los juzgan pero que también les dan derecho a réplica para salir a disculparse, y tienen seguidores que los van a cancelar pero también otros que los van a defender. Es decir, esas personas que podrían ver en la cancelación cierta correlación en la vida personal cuentan también con herramientas y escenarios donde desdecirse y plantear estrategias en el debate público por su propia imagen.

Del mismo modo, a diferencia de las cancelaciones entre examigos y exparejas ignotos, la vorágine de las redes sociales virtuales en la abundancia de información propone todo el tiempo nuevos cancelados y cierto olvido de los anteriores. Desde allí que no vale la pena que ejemplifiquemos con casos conocidos, tan abundantes como efímeros, ya que los lectores y lectoras podrán reponer estas ideas con los que les vengan a la memoria.

El ciberactivismo, el debate público y la corrección política

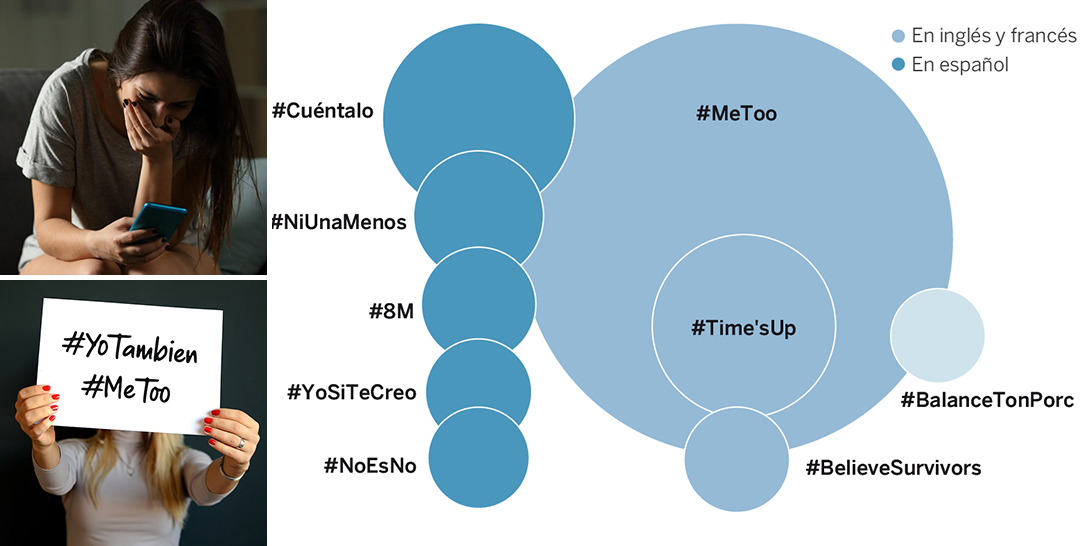

La cancelación se utiliza muchas veces como herramienta de ciberactivismo. La militancia toma forma de ciberactivismo cuando convoca para acciones colectivas en plataformas digitales a personas de diferentes lugares del mundo que siguen una causa común.

Sabemos que los medios tradicionales de comunicación obedecen a una lógica de propiedad concentrada, y por lo tanto a la defensa de intereses económicos, empresariales, ideológicos y de clase. Desde allí plantean posibles agendas sobre lo que las audiencias deberían discutir mañana. El universo digital también se concentra en pocas manos, pero la particularidad de que las audiencias producen contenidos hace posible el filtrado de temáticas. Aunque lo haya logrado pocas veces, el ciberactivismo se plantea entonces disputar agenda. Que muchas personas generen un trending topic deviene en que parte de la sociedad hable del tema y que los medios masivos tengan que replicarlo. Para lograrlo, el ciberactivismo tiene que ser disruptivo y potente con sus dinámicas.

En ese sentido, la cancelación puede ser una herramienta de repercusión. Su uso es exponer a una persona que es manifiestamente contraria a esta causa, que miente o que hace circular teorías conspirativas, y ponerla en evidencia como alguien que se desvía de los valores actuales de la sociedad o contraria a las transformaciones necesarias. Ahí la cancelación persigue consensos y opera como un índice de batalla del ciberactivismo en tanto búsqueda de resarcimiento, reivindicación y justicia. Estos sectores sociales, muchas veces señalados como minorías, luchan por ganar hegemonía de la palabra en el espacio público. En ese sentido, poner el tema en la agenda pública ya se constituye como un logro.

![]()

En algunos casos la cancelación persigue consensos y opera como un índice de batalla del ciberactivismo en tanto búsqueda de resarcimiento, reivindicación y justicia.

Asimismo, hay quienes temen que con la cancelación se corra el riesgo de plantear en cada temática un discurso único. Contrariamente a los regímenes totalitaristas, que propugnan el pensamiento único y obturan la libertad de opinión, la cancelación virtual, como el escrache y el boicot presenciales, forma parte en estos casos de la estrategia política de sectores en general invisibilizados y poco representados por los Estados. En ese sentido, si para algunas opiniones la cancelación puede promover la homogeneización del discurso, habría que sopesar en cada caso los alcances de cada sector en disputa.

El límite de la argumentación en una pluralidad infinita en la que todos podamos decir lo que queramos decir, es por supuesto la defensa de los derechos humanos y de los consensos humanitarios de base, cuestiones que ha costado mucho lograr y que no debemos estar dispuestos a discutir. Pero en otras cuestiones que son debatibles desde diversos posicionamientos proponer que si no se piensa de determinada manera se corre el riesgo de la cancelación configuraría espacios públicos que no serían fértiles para ningún tipo de avance en la reflexión sobre lo social.

Muchas veces los sectores que con actitud policial buscan todo el tiempo figuras para cancelar son catalogados como exagerados, políticamente correctos, como una generación de cristal que se ofende por todo. En ese sentido, que se corra el umbral de la ofensa no hace más que demostrar lo internalizada que se encontraba la violencia simbólica en las sociedades modernas.

Finalmente, sería injusto sostener que los debates presenciales son importantes y en las redes sociales son superfluos. Si bien sabemos que funcionan desde las dinámicas de lo instantáneo, lo efímero y la brevedad, las cuales muchas veces van en detrimento de la profundidad y la reflexión, en la contemporaneidad erigimos las redes como ágoras públicas donde prácticamente todo debe ponerse en discusión. Las grandes ideas necesitan espacio y tiempo para ser desarrolladas y sobre todo debatidas con otras y otros. Entonces escenarios como Facebook con la miscelánea informativa, Instagram con la circunscripción a la imagen o Twitter con la imposición de caracteres, no serían ágoras propicias para los grandes debates. Pero incluso así los elegimos. Es allí cuando debemos reflexionar sobre las redes sociales para convertir estos terrenos en instrumentos que sirvan para ejercicios de ciudadanía, claro está, además de para puro entretenimiento.

Ilustración de portada de Alex Cochran. Otras fotos e imágenes de sitios públicos de internet.

![]() 17 de febrero de 2022

17 de febrero de 2022

Leonardo Murolo

Leonardo Murolo es doctor en Comunicación (UNLP) y licenciado en Comunicación Social (UNQ). Es profesor de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es coordinador de la Editorial UNQ. Es investigador y divulgador en temáticas relacionadas a los usos de las tecnologías y el audiovisual digital. Publicó Cultura Pop. Resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI (Prometeo, 2021) y Series web en la Argentina (Editorial UNQ, 2020). Escribe sobre series y cultura popular en el diario Tiempo Argentino. Ha obtenido las becas de doctorado y posdoctorado de CONICET y la beca ERASMUS MUNDUS. Dirige el proyecto de investigación “Tecnologías, política, cultura popular y masiva. Usos y narrativas de la comunicación en redes”.