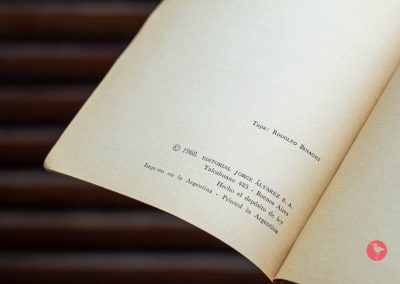

Hay obras que tienen la desdicha de ser recordadas más por el escándalo que las rodea que por sí mismas. Eso podría decir de Nanina, aunque sería un poco injusta, porque estaría olvidándome de algo muy particular, y es que no fue siempre así. Por el contrario, en el momento en que fue editada la novela fue un boom: más de 15 mil ejemplares vendidos en tres meses. Pero era 1968, tiempos de dictadura, y Nanina pasó, sin escalas, de las páginas literarias a las policiales.

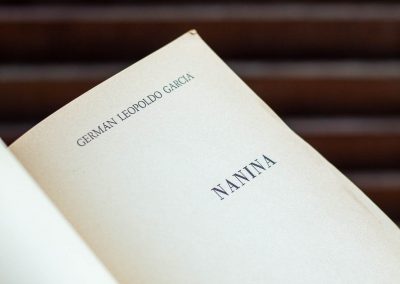

¿Y qué podía haber de particular en esa primera novela de un autor joven como Germán García? ¿Qué normas había olvidado este recién llegado a Buenos Aires, que a sus veinticuatro años encontró las condiciones justas para poder editar su libro? ¿Qué es lo que lo hizo tan leído en su momento y tan olvidado poco después?

![]()

Nanina fue olvidada y Germán García fue acusado judicialmente. ¿La razón? Haber llevado adelante una publicación obscena.

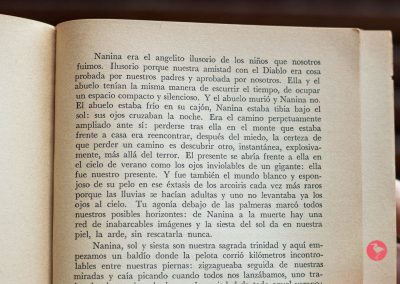

Nanina tiene, en primer lugar, uno de los inicios más hermosos de la literatura: “Nanina era el angelito de los niños que nosotros fuimos. Ilusorio, porque nuestra amistad con el Diablo era cosa probada por nuestros padres y aprobada por nosotros”. Y tiene también, a lo largo de sus páginas, una crudeza abismal, esa que nace de voces inocentes rodeadas de un mundo tan pero tan hostil que les hace ver como natural el peligro, el dolor, el abuso: “A dos hermanos los tomábamos por mujeres a cambio de figuritas, pero no había tiempo para convencerlos”. No deja de ser un juego inocente, un depredador narra sin saber que el juego es una cacería, y a veces termina convertido en presa: “En menos que nada tenía los pantalones por las rodillas y me zafé por milagro, con los pantalones bajos, cuando ya algunos se contoneaban detrás mío y sentía el calor de dos o tres pijitas por distintas partes de las nalgas”.

Descubrir la infancia en Nanina es lijar las emociones con una fricción tal que las vuelve insensibles. De otro modo, difícil sería acceder a la naturalización del dolor que en ella aparece. Es la historia de un joven que se muda de Junín a Buenos Aires y descubre la ciudad, el mundo adulto, la sexualidad. Se trata de una novela de iniciación que apunta sin tapujos, sin medias lenguas, a una máxima bien difundida por el psicoanálisis: “Me escondí en el baño para matar a mi padre. Tenía el cuchillo en la mano derecha y con la izquierda en alto esperaba para empujarlo cuando cruzase hacia la canilla a lavarse la cara”.

Germán García contaba esta historia -algo personal, algo ficcionada- con demasiada libertad para que pudiera aceptarla una dictadura homogenizante y purificadora a fuerza de bastones largos. Así fue que se decidió que desapareciera la obra y se borrara al autor del mapa literario argentino. Tuvieron que pasar más de cuarenta años, otra dictadura y una democracia más o menos estable para que pudiéramos acceder a ella. Fue en 2012, en una colección llamada “serie del recienvenido” (Fondo de Cultura Económica), cuando Piglia desenterró esta historia y pudimos conocer qué había más allá del mito. Gracias a esta edición, pudimos conocer una obra que experimenta con el lenguaje y muestra otros modos, menos tradicionales, de hacer literatura.

Poco antes de que saliera esta reedición, yo emprendía el camino inverso al de Germán García y me mudaba a Junín, la ciudad desclasada donde se sitúa la primera parte de Nanina. Ahí mi curiosidad fue mayor. La ciudad no lo nombra como uno de sus logros, pero tampoco se atreve a reconocer que se escandalizó con el libro. En 2016 fui a conversar con Germán García, pensaba intentar una reconciliación entre el autor de una de las novelas más interesantes de fines del siglo XX y Junín, su ciudad natal. Su interpretación de la novela es una demostración de cómo la literatura no es agua estancada en un pozo, sino que fluye al ritmo de la corriente impuesta por su tiempo histórico: “Si yo dijera de qué está hecha Nanina, está hecha con el estilo de las fabulaciones populares. Yo pensé que la gente se iba a reír, porque lo que buscaba era ser Quevedo, ser exagerado. Pero eran tiempos de realismo” (Germán García en Revista Rama Negra 2, 2016).

![]()

Descubrir la infancia en Nanina es lijar las emociones con una fricción tal que las vuelve insensibles. De otro modo, difícil sería acceder a la naturalización del dolor.

Leído como realista, de manera intencional o no, lo cierto es que Nanina fue olvidada y Germán García fue acusado judicialmente. ¿La razón? Haber llevado adelante una publicación obscena: “una osada obra de lenguaje impúdico”, “un sucio canto al desamor filial y al sexo animal e indiscriminado”. La sentencia fue clara, y consideró que la osadía de García era un tremendo golpe para la sociedad en su conjunto, en tanto “se desconoce y se ofende al pueblo cuando se le imputa esa perversión en el lenguaje, que es reflejo siempre de perversiones y que arraiga en hondas taras psíquicas y morales”, razón por la cual se lo condenó a un año de prisión en suspenso, y la misma pena cayó hacia su editor.

La reconciliación con Junín nunca fue posible. Como tampoco aparecieron quienes apoyaron ese proceso judicial en la ciudad. Y la posibilidad de que un libro sea prohibido por su contenido, con el paso del tiempo nos asombra. O tal vez no tanto.

Más de cincuenta años después, leer Nanina nos sorprende, entre otras razones, por dos particularidades. La primera, un modo de narrar muy actual. La segunda, el abordaje del lenguaje “obsceno” de 1968 que resulta hoy un tanto inocente. Escribo “inocente” y pienso en todas las obras contemporáneas a Nanina que se le parecen (viene a mi cabeza Henry Miller, o el autor de una localidad cercana al Junín de García, Manuel Puig, y las mismas escenas abusivas entre niños de La traición de Rita Hayworth, ¿será que las “fabulaciones populares” de Nanina son más realistas de lo que nos imaginamos?). Pero escribo “inocente” y pienso también en el desarrollo de una tendencia de la cancelación que espera acechante en el mundo cultural actual y cuestiona, reescribe, reinterpreta obras históricas a la luz de nuevos modos de ver el mundo. Y me pregunto entonces si Nanina hubiera sorteado los obstáculos de lo políticamente correcto del siglo XXI.

Nanina se entromete en las pasiones humanas, las destripa y las planta frente al lector. Es una lectura por momentos repulsiva, intrincada, dolorosa. ¿Qué mejor lugar para un lector que el de la incomodidad frente al libro? Frente a la posibilidad de la cancelación o la censura, instalar lo inapropiado de Nanina se vuelve una necesidad.

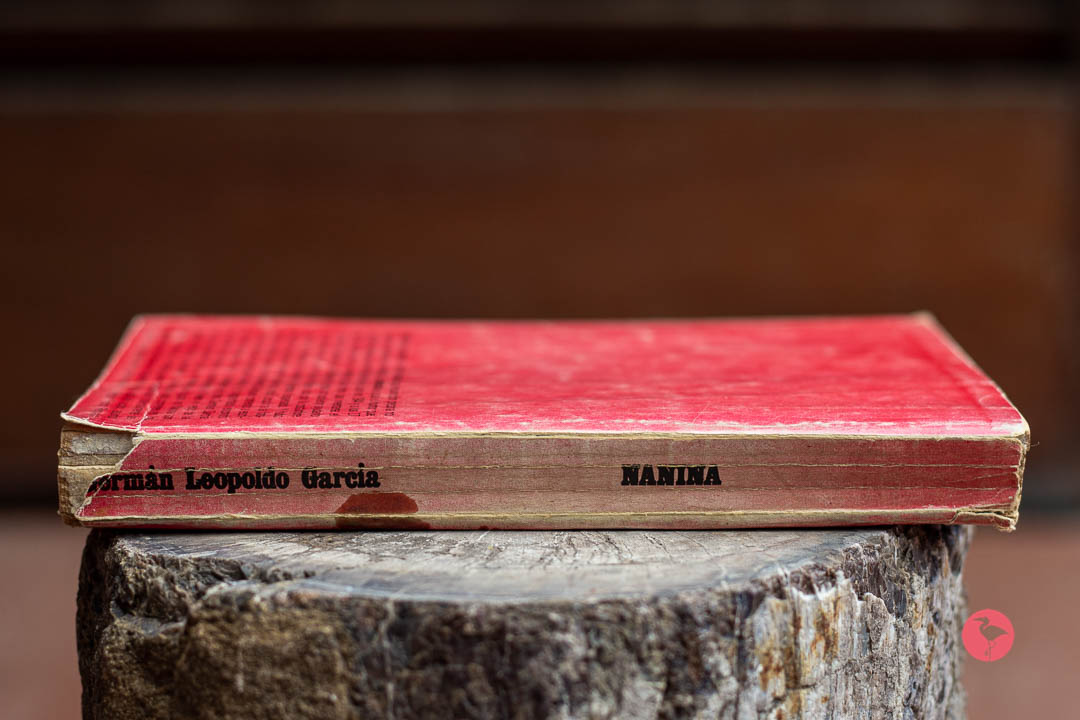

Fotos de la Secretaría de Comunicación Institucional de la UNVM. Agradecemos a Diego Isso por prestarnos su precioso ejemplar del libro y a Laila Alcalá Riff por acercárnoslo.

![]() 2 de junio de 2022

2 de junio de 2022

María Silvia Biancardi

María Silvia Biancardi es licenciada y profesora en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Dirige la editorial Rama Negra de la ciudad de Junín. Dicta talleres de lectura y escritura desde 2012. Enseña Lengua y Literatura en la escuela secundaria Domingo F. Sarmiento (UNNOBA). Cuando puede también escribe, en especial cuentos.