Nos auto-convocamos al abrazo colectivo antes de que nos maten y sea tarde para el abrazo.

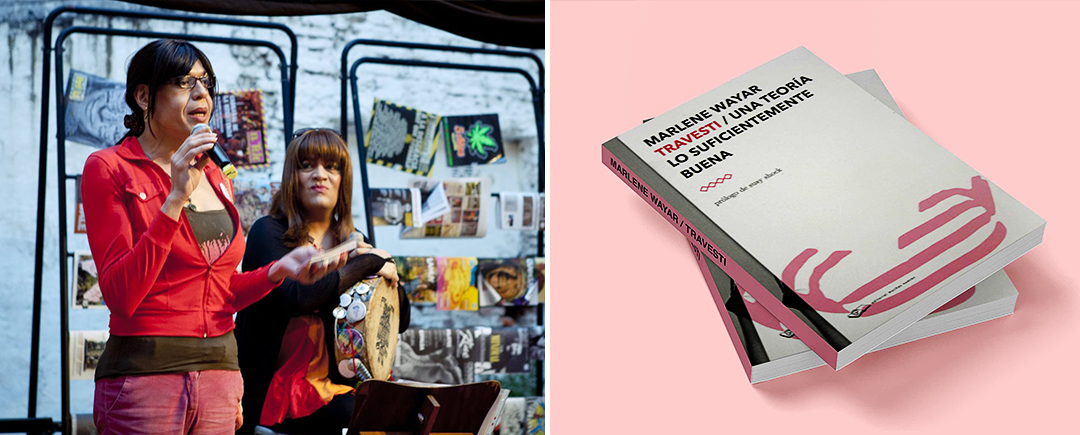

Marlene Wayar

En su libro Travesti / Una teoría lo suficientemente buena (Editorial Muchas Nueces, 2018) Marlene Wayar nos ofrece una narrativa construida desde lo colectivo, teorizando con otrxs e invitándonos a repensarlo todo desde la primera página. El libro tiene una estética en tonos rosados que nos podría llevar, de la mano de la psicología del color, a adentrarnos desde la amabilidad y generosidad a su teoría trans trava latinoamericana. Y efectivamente lo logra.

Travesti es un conjunto de modos literarios, donde se entrecruza lo escrito y lo oral, lo individual que deviene comunitario. Comienza con un prólogo escrito por la artista Susy Shock, quien caracteriza a la autora como esa “que va hilvanando teoría en un mundo de absolutos fracasos. ¡Todos los fracasos!”, esa que a pesar de la incomodidad se permite ir más allá, pensando y repensándose como aquel “primer objeto de arte”. Susy Shock reconoce que esta producción podría ser “una de las compensaciones que estemos mereciendo”. Con la poética que la caracteriza nos introduce a esta lectura, a mi parecer, obligatoria. Blas Radi, filósofo y activista trans, plantea que lo trans* siempre ha ocupado un lugar menor, marginal, que se reducía a notas al pie que muchas veces siquiera eran leídas. En este sentido podríamos aseverar que esta narrativa travesti-trans rompe con ese lugar y esa desvalorización epistémica.

![]()

Lo trans* siempre ha ocupado un lugar menor, marginal. Esta narrativa travesti-trans rompe con ese lugar y esa desvalorización epistémica.

Con el primer capítulo, “Palabras de fuego. Teoría travesti-trans sudamericana”, comienza a asomarse la presentación de una teoría lo suficientemente buena, concepto retomado de Donald Winicott que hace alusión a una madre que es capaz de identificarse con las necesidades de su hijo, capaz de responder a los gestos espontáneos y necesidades del bebé y no sustituirlos por los propios. Y no es inocente esta analogía con la teoría travesti que evoca a las infancias que fueron y las que vendrán desde un lugar que cobija, que aloja. Una teoría que “nos devuelva autonomía, que nos devuelva la desconfianza necesaria para una crianza con amor responsable, lejos de toda banalidad”. La autora se pregunta acerca de las crianzas, los cuidados, la alimentación, medicalización, comunicación, educación hasta llegar a la pregunta acerca de cómo nos relacionamos, que considera el punto nodal. Hace hincapié en la niñez como momento que permite la indagación, la transformación y la identificación, un espacio con potencia para salir de la dicotomía identidad / yo-otredad para construir Nostredad. Caracteriza a la Nostredad como la posibilidad de construir a partir de nuestras propias experiencias, sin distanciarnos. Esto constituye una apuesta a romper con la cisnormatividad. Radi manifiesta “las experiencias cis son vistas como naturales, saludables, deseables y socialmente esperadas, mientras que las experiencias trans son experiencias ‘otras’, menos legítimas, cuando no anormales“ (Radi, 2020:26).

Wayar propone construir un “objeto de estudio otro”, vale decir nuestro ser trans y las experiencias en nuestras infancias, a través de un acercamiento implicado que se constituye implicándose en la propia transformación a través de diferenciar qué soy y qué no soy. Marlene sostiene que “con nuestros saberes maricas, tortas y travas infantes ponemos en crisis la piedra nodal del sistema heterosexual, la responsabilidad social de las funciones paterno-maternales”. Cierra este capítulo reclamando al Estado el fracaso político ante una devastación, que sentencia, es la devastación de la niñez.

El libro continúa con diálogos con otrxs a lxs que invita a recorrer este camino teórico- experiencial. Junto a Claudia Rodríguez, activista y artista trans chilena, retoma relatos propios para darle cuerpo a esta teoría trans latinoamericana en el capítulo “El arte de re-sentir. Puentes transfronterizos entre lo oral y lo escrito”. Se destaca en este intercambio la inquietud de Claudia acerca de cómo elaborar la rabia. Paradójicamente aduce que no sabe cómo hablar de esto, pero lo ilustra a la perfección a través de un texto suyo, Cuerpos para odiar: “Las palabras me torcieron, se transformaron en fuerzas arrasantes que borraron mi memoria”. Marlene acompaña: “yo tengo un cementerio en la cabeza, no tengo noción de cuantas compañeras y amigas han muerto y todas muertes tristes, espantosas y evitables”. Continúan su diálogo visibilizando la falta de modelos, el tener que soportarlo todo, la ausencia de producción de conocimiento. En esta línea, acerca de qué saberes se producen, por y para quienes, Radi retoma de Bettcher y Garry (2009): “justamente el hecho de que las personas trans* tomen la palabra, tras una historia de objetivación académica, es considerada la característica fundamental de los estudios trans*”. En consonancia con esto, Marlene nos propone una vía propositiva ante la invisibilización: “lo trava es la posibilidad del encuentro, de la reparación, del recrear los vínculos permanentemente y reconfortarnos y fortalecernos de manera infinita.”

En el tercer capítulo, titulado “Rituales dialogados. Herramientas para una era post- alfabética”, se recoge una entrevista a Marlene y Susy Shock para estudiantes de comunicación social por la Cooperativa lavaca. Da inicio Marlene presentándose como activista travesti y niña travesti y englobando en estas palabras su teorización travesti. Dice “la palabra niña me aglutina, sintetiza muchas cosas: el deseo, el ir por tus sueños, el poder tener presente, presentes un montón de posibilidades que están ahí (…) y también en lo niño la posibilidad de proyectar, de estar todo el tiempo proyectando sueños y buscándoles las posibilidades.” Susy confirma el fracaso de la heterosexualidad y ese mundo que no ha dado cabida a la existencia de otras posibilidades. Juntas recorren sus historias personales, el privilegio de haber sido abrazadas, paradigma que no es compartido en general por otras compañeras travestis. Problematizan esta expulsión que sufren del ámbito familiar, escolar, laboral y otros a través de una pregunta necesaria y dolorosa a la vez: “¿Alguien se atreve a decir que está bien echar a las infancias a la calle porque no son como él quiere?”. El diálogo se ve atravesado por la fuga de esta heterosexualidad como posibilidad de construir otros modos de comunicar, otros sentidos, por fuera de los discursos hegemónicos. En esta línea Marlene propone impactar y emocionar al otro, “comprender y poner arte en lo que una hace”, mediante la pregunta como posibilitadora, para ser vehículo y no resultar aplastante, para no cercenar las potencias de lo que podría ser.

“Sin eufemismos. Palabras vivas y vividas para una descolonización” nos regala una entrevista a Marlene realizada por Claudia Acuña en un grupo de lectura transfeminista del libro de Silvia Federici Calibán y la bruja. Allí se ofrece “construir socialmente sin eufemismos”, sin silenciar ni escapar a la brutalidad con que ciertos cuerpos son vejados, maltratados y asesinados. Refiere a las muertes impunes de las compañeras, a esos cuerpos como territorios cruelmente maltratados, al hecho de que ciertas muertes son importantes y al parecer otras no. Manifiesta que esto se da en el territorio de guerra que es la heterosexualidad y que volver a la familia heterosexual constituye un castigo por oponerse a ese régimen político. Propone la dignidad como categoría indiscutible, como aquella condición humana que nos une per-se. En este sentido se pregunta cómo es que recobramos la humanidad, ya que nos encontramos deshumanizados, no conocemos a lxs otrxs, creamos rivalidades más que comunidades. Nos invita a volver al cuerpo, a la sabiduría que en él encontramos, en consonancia con Haraway que propone la categoría de conocimiento situado o “la visión desde un cuerpo, siempre un cuerpo complejo, contradictorio, estructurante y estructurado, contra la visión desde arriba, desde ninguna parte, desde la simpleza” (Haraway 1995:335).

Cierra esta teoría travesti trans sudamericana el anexo “Gritazos. Romper el paradigma hetero-winca- patriarcal”, compuesto por el manifiesto Nuestros porqués, leído por Marlene Wayar en la Vigilia Trans de Plaza de Mayo en 2017 en memoria de Ayelén Gómez, y una nota publicada en Mu titulada Habeas corpus. Allí manifiesta el hartazgo al que se ha llegado por las muertes de las compañeras y el reclamo del protagonismo de los abrazos antes de que sea demasiado tarde. “Convocamos a aquellos cuerpos capaces de empatizar con nuestros cuerpos travas”, dice. Prosigue describiendo las batallas para la construcción de la propia identidad, la prostitución como trabajo, las relaciones amorosas, el closet, la maternidad. Asevera que “estamos siendo cómplices de la construcción de posibles futuros” e insta a pensar en otras formas de futuro y de lenguaje, de pensamientos y acciones.

Radi habla de “contrarrestar la marginación epistémica de las personas trans* haciendo lugar al reconocimiento de su subjetividad y agencia epistémica” (Radi, 2019:37). Este libro es un claro ejemplo de este intento, una invitación a construir algo nuevo, a pasar la teoría por el cuerpo y recuperar esos saberes que se inscriben constantemente en él, ese cuerpo que se experimenta y recupera con otrxs. Una invitación a acercarnos a esxs niñxs que fuimos para implicarnos con lxs niñxs que hoy habitan esta sociedad y construir Nostredad, despertar conciencias. Una invitación a construir a través del arte, porque “nadie debería cercenarnos las alas a quienes queremos volar”.

* El asterisco funciona como manifiesta Mauro Cabral (2010), como marca escritural de una diversidad irreductible.

Referencias

Cabral, M. (2010) “Ante la ley”. Página 12. Disponible aquí.

Haraway, D. (1995) Saberes situados: el problema de la ciencia en el feminismo y el privilegio de una mirada parcial, en Ciencia, Cyborgs y mujeres, Madrid, Cátedra.

Radi, B (2020) Notas (al pie) sobre cisnormatividad y feminismo. Revista de filosofía moderna y contemporánea.

Radi, B (2019) Políticas del conocimiento: hacia epistemología trans. En López, Mariano. Los mil pequeños sexos. Intervenciones críticas sobre políticas de género y sexualidades. Sáenz Peña. Eduntref.

Ilustración de Rosario Ibarra. Fotos de sitios públicos de internet.

![]() 18 de Noviembre de 2021

18 de Noviembre de 2021

Bianca Ibarra

Bianca Ibarra se define como mujer cis, gorda. Nacida hace 32 años en Punta Alta, Buenos Aires, y radicada en Rosario, Santa Fe. Es psicóloga y profesora en Psicología por la Universidad Nacional de Rosario. Estudiante avanzada de la Especialización en Estudios Interdisciplinarios en Sexualidades y Género. Miembrx del Programa Universitario de Diversidad Sexual de la UNR. Actualmente se encuentro ejerciendo clínica con orientación psicoanalítica y perspectiva de género.